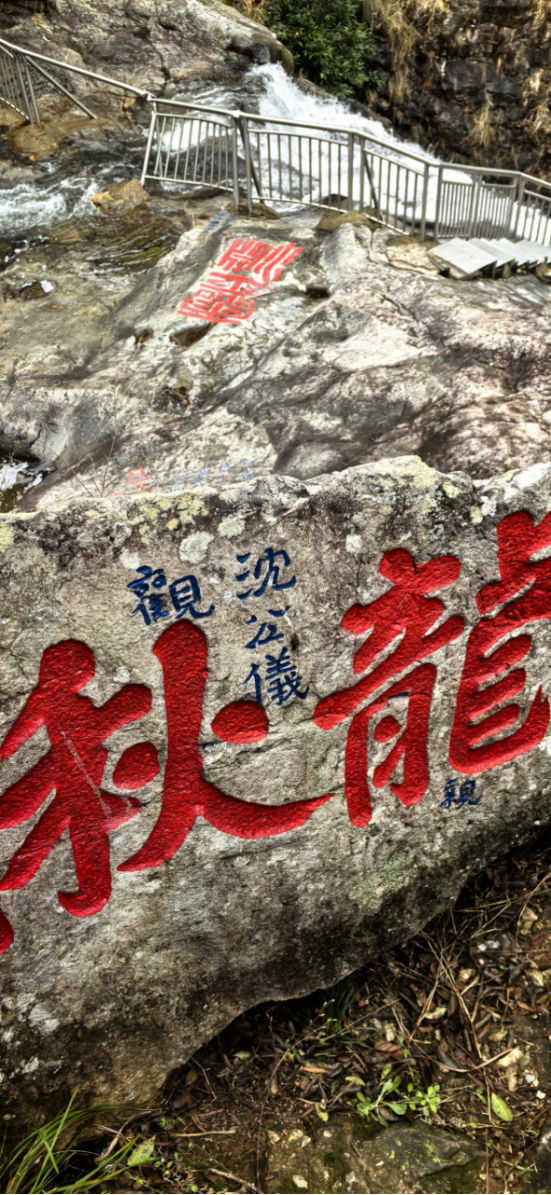

在黄檗山龙潭的入口处,有一块巨大而又不规则的石碣,上刊“龙湫”两个大字,右为“郡丞叶嗣昌书”,左为“住山释元恭命工刊”。叶嗣昌是宋宁宗嘉泰二年(1202)进士,官至朝散大夫。嘉定五年(1212),在莆田作“知兴化军”。

字下有字

近期,福清市组织文保人员对黄檗山摩崖作清理保护。工作人员发现,这块刊有“龙湫”二榜书大字的石碣,石面右高左低,是不平的。特别值得一提的是,在对“龙湫”石刻描红作业时,文保人员观察发现,在“龙”与“湫”二大字之间,还有“沈公仪”、“观”四个小字,经仔细清理辨认,发现石碣底部还有“颖、辛、二日”四字。也就是说,叶嗣昌的“龙湫”,是铲掉了一块本来有字的石碣而刻。

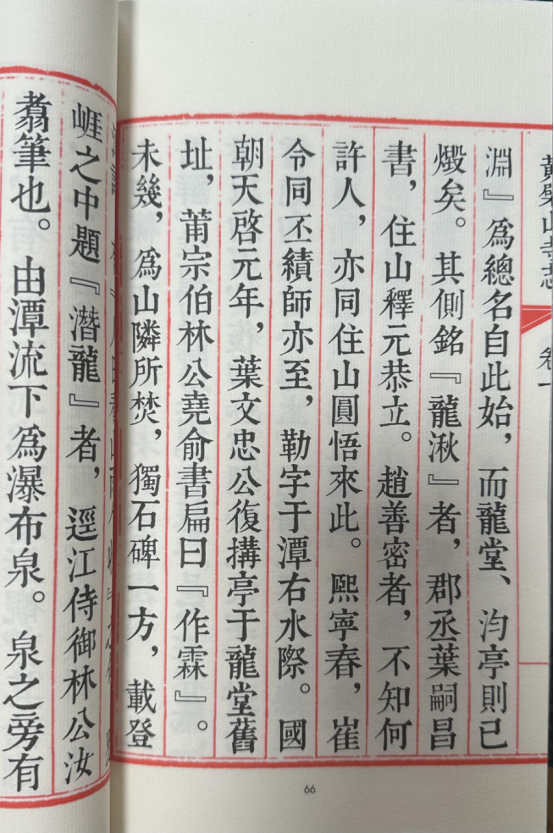

寺志记载

隐元禅师于明崇祯年间所修《黄檗寺志》卷之一“九龙潭”之部记载,明朝天启元年,叶向高在龙潭上建“作霖亭”,后来被“山火所焚”。这个作霖亭之侧,就是这块石碣。《黄檗寺志》是这样记载的:“其亭址之侧铭‘龙湫’者,郡丞叶嗣昌书,住山释元恭立也”。对于“沈公仪”来黄檗山以及石碣底部有这“沈公仪”等八字摩崖石刻这一点,《黄檗寺志》中没有任何记载。

沈公其人

据福清市文物局专家介绍,出现在黄檗山龙潭摩崖山的“沈公仪”,本名沈绅,字公仪,会稽人。北宋景祐五年(1038)进士,熙宁元年(1068),沈公仪任福建提刑司文臣提刑。元丰中知庐州,卒谥“文肃”。

沈公仪来黄檗山,应该是在其福建提刑司文臣提刑任上,距今已近960年。已知的黄檗山摩崖石刻,最早的是北宋熙宁二年(1069),福清县令和“丕绩师”来龙潭的石刻,雕于黄檗山龙潭水际线。而沈公仪龙潭摩崖的发现,使黄檗山北宋熙宁间的摩崖又多了一处,如果沈公仪是熙宁元年(1068)到福建任职当年来黄檗所刻,那么这块“沈公仪”就是黄檗山现存最早的摩崖石刻。

从残留的“沈公仪观”四字来分析,沈公仪来黄檗山,有可能是“观瀑”。这块石碣的另一面刊刻的摩崖,就是民国年间福清县长徐征祥所题“观瀑”二字榜书。

公仪好游

在发现沈公仪黄檗山题刻后,福清市文化体育和旅游局局长杨锦嵩给笔者发来三张照片。

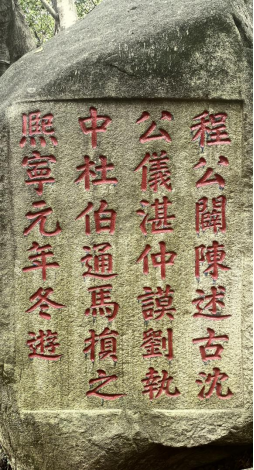

一是沈公仪与程师孟、陈襄等人到福州乌石山游玩,在先薯亭边、华严岩侧刻下的石刻:“程公闢、陈述古、沈公仪、湛仲谟、刘执中、杜伯通、马损之,熙宁元年冬游”。由此可见,在熙宁元年(1068),沈绅已到福建为官,与文字记载相符。

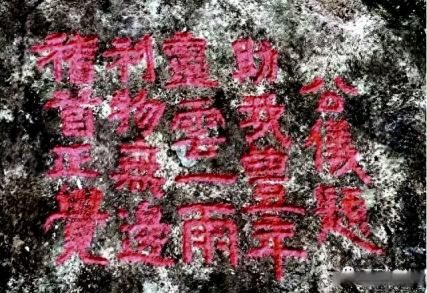

二是沈绅在仙游九座寺龙潭,参观正觉祖师宴坐遗址,亦留下“稽首正觉,利物无边。灵云一雨,助我丰年。公仪题”的石刻,至今仍在。从“灵云一雨,助我丰年”的表述来看,沈公仪的摩崖石刻文字,带有祈雨的意味。

三是在鼓山绝顶峰北坡积水池南沿,一处“沈公仪铭”的摩崖石刻。此处石刻为隶书,纵七行75字。与沈公仪同行的还有丁公善、陈烈季。

建阳“神迹”

福建南平建阳,有大唐高僧马祖道一卓锡传法之所圣迹寺,此地是八闽禅宗发源之地。2014年11月,笔者曾专程去建阳参访这处古刹。这座千年古刹,位于莒口镇河坝村佛迹岭。因寺前有一处天然佛足石印迹,而得此寺名。

据介绍,莒口镇在修缮佛迹岭古道时,发现“佛脚印”前方崖壁上有一处摩崖石刻,也是沈公仪所题。摩崖大部分被青苔覆盖,仅有几个字清晰露出。经清淤处理后,工作人员发现这处摩崖共刻有五行字,宽约0.8米,高约1.4米,字迹刻画较浅。碑文大意是:北宋神宗熙宁四年辛亥(1071)仲春二月十三日,提点福建刑狱沈公仪游览至佛迹岭,观看佛脚印,大为惊讶,当场题写“神迹”二字命名佛足印,并送给圣迹禅院。陪同的建阳知县梁宗旦就叫工匠将此事刻在石壁上。

这块沈公仪来建阳的摩崖年款是熙宁四年(1071),看来沈公仪从熙宁元年到任福建提刑一职,四年后还在此任上。

内容来源:2025年7月3日《海峡都市报》“海都新闻”

作者:白撞雨 高山

评论

发表评论