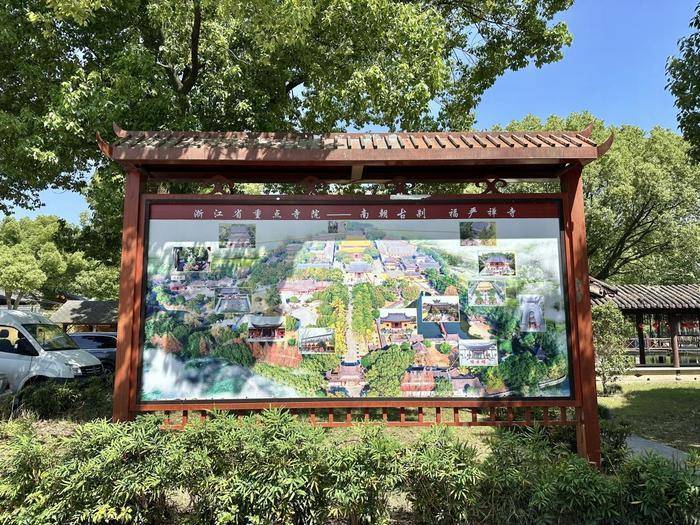

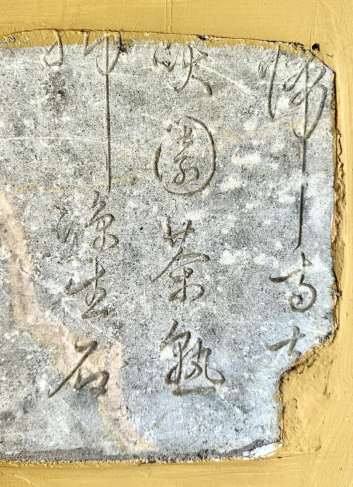

浙江嘉兴桐乡,有一处“黄檗祖庭”。这四个字被雕刻在一块石碣上,由寒山寺住持秋爽法师题写。这座古刹名叫崇徳福严禅寺。

崇祯十七年(1644年)甲申之变,明思宗在北京煤山上吊自尽。这一年三月,隐元禅师写下一篇《请亘信行弥法弟住黄檗启》,把法席让给师弟亘信行弥和尚,便前往浙江嘉兴府海盐县金粟山广慧寺,去省觐本师费隐通容禅师。

隐元禅师:离开金粟住福严

1644年3月,隐元禅师离开黄檗山到金粟后,被“擢居前堂首座”,前后七个月时间,费隐和尚还“特为立僧上堂”。上堂法语云:抢旗夺鼓,折角冲锋,须是宿将登坛。总能捉败从上老古锥,掀天关翻地轴,开发西来命脉,展托衲僧巴鼻,诚为人天眼目,照明于世。只如今日人天交接一句,作么生道。狮子窟中狮子吼,栴檀林里现栴檀。时座下四方腾踏之士川委。隐元禅师秉拂,一闻提唱,大家“靡不服膺”。

到金粟两个月后的夏五月,隐元禅师前往宁波府鄞县天童山景德寺,祭扫密云圆悟老和尚塔,并写下诗偈表达自己的感受。隐元禅师念念不忘在密云老和尚处所得到的提携点悟,故有感而发,泪不自禁:

摸着疮痕恨祖翁,恨教彻骨动悲风。

这场冤屈向谁说,泪洒青山片片红。

之后,陪同客卿张广文,去拜见徐心韦侍卿,为密云和尚求塔铭。天童扫塔完毕,隐元禅师就返回了金粟。

八月份的时候,浙江崇徳县邑侯解学周同士绅等人,延请隐元禅师住崇德福严寺。福严寺建于唐朝,北宋大中祥符元年(1008年)改称福严寺,元末被毁。隐元禅师的师父费隐通容禅师,于顺治七年四月二十二日至十月二十七日,曾住持福严半年。之后住持浙江余杭径山寺近五年,江苏常熟虞山维摩院一年,江苏淮安盐城县永宁院一年多。最后又于顺治十四年立夏后三日入院,回到离开了七年的福严寺。这次回到福严四年后,于顺治十八年在此圆寂。

隐元禅师于顺治元年十月十七日主席福严寺。隐元禅师初入福严寺时,寺院的状况并不乐观。这从隐元禅师《福严寺化斋粮》诗中“破寺寥寥一物无,驴儿踢踏屎肠枯”句,便可想见一斑。

高桥竹迷《隐元˙木庵˙即非》一书,记载了隐元禅师到达福严时的景况:“这里破寺寥寥,连一间像样的房屋都没有”。隐元禅师在此体验清淡幽萧的生活,悠然赋《白云归》一首,表达山居之趣:

偶离寒岩一岁余,闲房尽付白云居。

寄言珍重衔花鸟,莫劝床头古篆书。

白云侯我不归山,朝暮窗前影复还。

我慰白云今且去,明年春半接蓑颜。

我是岩中一老僧,入廛疏旷却难能。

闲云扶我同归去,古路虽高亦可登。

楖栗横担归去来,冷云深处好生埋。

聊擎一钵千山供,舌卷莲花顶上开。

入院当天,便应信众所请上堂说法。隐元禅师来到法座前“拈疏”讲解道:“只者便是邑侯解公笔尖头上放大光明,烁破诸人面门了也。若也觉得个个眉端增瑞彩,人人脚底尽风光。”可见,这篇疏文是知县解学周所写,而且是“笔尖头上放大光明”的美文,所以隐元禅师说这等好文,照破了“诸人面门”。宣读疏文结束后,隐元禅师指着法座说:“向上一着,千圣不传。我今一踏透顶透底,汝等诸人急须高着眼始得。”这句开示所说的是佛法难得、闻法不易,必须百般珍惜、珍视。

拈疏完毕是拈香,拈香之后是说法。隐元禅师在福严寺的法语一共有五条:拈香、结制上堂、元旦上堂、祝寿上堂和解制上堂法语各一则。此外,隐元禅师住福严期间,还到净慈庵、神光寺、天宁寺等处说法,法语都收录在《住嘉兴府崇德县福严禅寺语录》之中。

隐元禅师住福严仅四个月,在此期间进行了冬期结制,还回复了一些官员的问道书信,为孝廉儒者题写像赞、撰写书序。

费隐禅师:二住桐乡福严院

崇祯二年(1629)春三月,密云禅师应请到福清住持黄檗寺,费隐禅师也随着回到福清,并担任首座。可是,在黄檗才待了刚刚五个月,密云禅师就要回宁波阿育王寺,费隐禅师送到浦城县。应蔡行庄之请,费隐禅师栖止浦城马峰。在马峰,费隐禅师开堂演法,一时衲子云从,渐成法席。

崇祯六年(1633),费隐禅师应黄檗寺僧众和耆旧之请,离开浦城,回到老家福清住持黄檗三载。

费隐禅师首住福严,是顺治八年,在《径山费隐容禅师纪年录》中,只有短短五个字“未几归福严”。费隐禅师是“应松江府绅衿王元瑞等请,费隐禅师于顺治六年(1649)十月二十七日住云间超果寺。顺治八年(1651)辞超果院,前往苏州。费隐禅师“付李居士中梓如意一柄,未几归福严。”进福严寺的时间,是顺治七年四月廿二日。仅仅过了半年多,在“当道绅士”礼请下,费隐禅师很快就离开福严,于顺治七年十一月二十七日,入院“住径山”。也就是说,费隐禅师首住福严,时五十七岁,满打满算也就七个月。

离开福严后,费隐禅师住持径山。五年后,费隐禅师先后住常熟虞山维摩寺、苏州尧峰山兴福院。顺治十四年,六十五岁的费隐禅师,再住福严,于立夏后三日入院。晚年的费隐禅师,在福严弘法四载,直至六十九岁圆寂。其中一份舍利,入黄檗山天柱峰寿塔。

乘心法师:黄檗道场有福严

2024年5月14日,我们来到桐乡,参访福严寺住持乘心法师。据乘心法师介绍,顺治元年(1644)十月至翌年一月,隐元禅师短暂住持福严。代顺治七年(1650)四月和顺治十四年四月,费隐禅师两次住持福严,并于顺治十八年三月二十九日示寂于此,费隐禅师被尊为福严中兴祖师。乘心法师带我们来到费隐亭,首先映入眼帘的是“黄檗宗风开觉路,费隐高德镇山门”门联。乘心法师介绍说,2016年10月建成费隐亭,2019年7月又建成“报本堂”。

乘心法师说,费隐禅师感师恩深重,曾在语录中追忆密云圆悟禅师:“凡四经寿梓,常言一饭之顷不敢忘本,惟以本师法道自任。”道光二十九年,净念和尚驻锡福严寺时,建造了“报本堂”。历经岁月侵蚀,久之成荒落之墟。民国年间,古华和尚住持福严时又进行重建,后又毁于“文革”。中华人民共和国成立70周年的时候,乘心法师发心重建恢复“报本堂”,专以供养福严七宝:释迦卧佛、玉晖金铣匾、石补钟、阴阳镜、马皮鼓、小叶紫檀罗汉、禅木石。并展示福严寺历史文物如瓷器、玉石、铜器、石印、古籍及、墨迹等。

乘心法师介绍,在福严寺历代文物中,“福严七宝”最为出名。明末戏曲家李渔,曾根据“言山石之美者,俱有透、漏、瘦”三字观点,品赏点评出三块奇石,分别是苏州留园的冠云峰、上海豫园的玉玲珑和福严寺绉云石,史称江南三大名石。绉云石峰高2.6米,狭腰处仅0.4米,色泽青黑,褶皱细密。以其瘦、皱,“形同云立,纹比波摇,体态秀润,天趣宛然”而著名。石背刻有四行字:“具云龙势,夺造化工。来自海外,永镇天中。”上世纪60年代,绉云石被安置在西山植物园,80年代又移到新建的江南名石苑,之后便一直立在那里。

乘心法师带我们来到种类,观看“石补钟”。该钟为名僧费隐禅师所建,是一口罕见的巨型铜钟,距今有三百多年历史。钟高2.1米,直径1.4米,重约8千斤。据《桐乡县志》记载,在铸钟时突感铜水不足,费隐禅师急抛青石四块,铜钟方成。石补钟的铭文,就是“福严寺沿革”。铭文记载,福严寺始建于南朝梁天监二年(503),由台山日东熹禅师开山,唐乾符三年(876),唐僖宗题额为“千乘禅院”。 宋大中祥符元年(1008)改为今名福严禅寺。清初,福严寺有殿宇僧房100余间,天王、大雄、圆通等五大殿及五百罗汉堂,金碧庄严、佛像精美。近看钟体,依稀可辨“宋大中祥符元年”“清顺治己巳”“临济宗费隐容”“石门县善信”等字样。

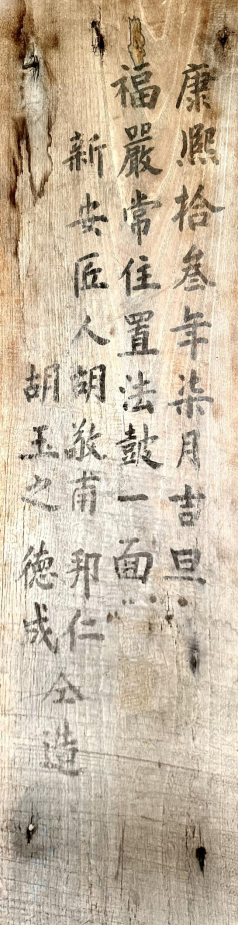

下了钟楼,来到卧佛殿,乘心法师带我们参观马皮鼓。这面鼓直径2米,为国内罕见大鼓,由马皮制成。击鼓时,声若雷鸣,浑厚辽远。三十年前重修时,发现鼓身内一块木条上的墨书:“康熙十三年(1674)七月吉旦,福严常住置法鼓一面,新安匠人胡敬甫邦仁、胡玉之德成同造。”

福严古刹,就像一座花园,幽香袅袅,不绝如缕。庭院有芭蕉、牡丹、腊梅、兰竹等花木,一年四季,花开不断。乘心法师说,福严人文底蕴也很深厚。北宋郡人陈舜俞游福严寺后,写下了《福严禅院记》。宋朝诗人杨万里曾来福严,作有《崇德道中望福严寺》一诗。清石门知县余丽元有诗:“玉溪东去小溪通,路转桥横起梵宫。万介修篁绿云绕,一山缥缈落天中。绉云赠石固英豪,石供空立见亦高。从此名山千古寿,不知沧海有波涛。”康有为曾在“戊戌变法”后来此避难,并留有对联。黄花岗烈士林觉民、林尹民兄弟曾几度来寺参访。清末画家蒲华长期寄寓寺内,作有名画《绉云石图》。清咸丰年间,户部郎中徐福谦晚年归乡,流连于“萧寺黄叶,柳影津水”中,将福严寺定为“玉溪十二景”之一,名曰“萧寺停云”。现代漫画大师丰子恺蛰居故乡石门时,更是常来福严参禅。

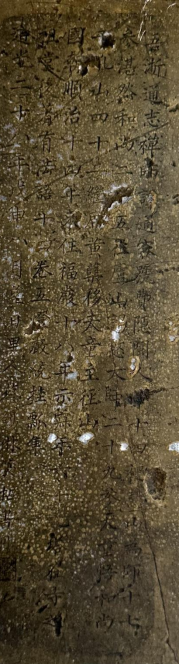

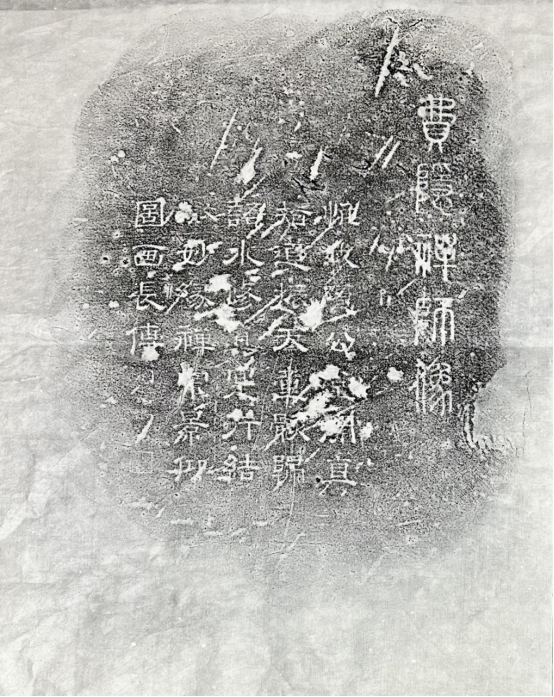

寺院的回廊上,有一块镶在墙里的古碑,题记是“费隐禅师像”,碑文是隶书:“惟我隐公,金庙真替,道振天章,骸归语水,修道寔行,结X妙缘,禅众景仰,图画长传。”碑的左下角,是蝇头小楷的跋文:“吾浙通志,禅师讳通容,号费隐,闽人。年十四礼慧山为师。十七参湛然和尚。二十五往庐山,谒憨大师。二十九参天童悟和尚于吼山。四十二继席黄檗,移天童,主径山。国朝顺治十四年,来住福严,十八年示寂,年六十七,塔在寺之祖堂后。著有《法语》十四卷,《五灯严统》《挂瓢集》。道光二十八年戊申八月望日,里人蔡锡林焚拈书丹。”

题碑者蔡锡林是崇德乡贤,就是他千金买下绉云石,赠予费隐禅寺,置于挂瓢亭前。

内容来源:2025年9月25日《海峡都市报》“海都新闻”

作者:白撞雨

评论

发表评论