编者按:岭南古刹海幢寺,绝不仅是一座寻常庙宇。它犹如深邃明镜,映照着广州乃至岭南的历史脉动与文化精神,千余载风雨中,早已超越宗教范畴,融入地方肌理,承载独特文化使命与社会功能,实为解读岭南文化、信仰与艺术的鲜活样本。本文节选自广东省佛教协会副会长、海幢寺住持光秀法师《岭南梵音四百载:广州海幢寺历史与社会文化功能的演变》“肇始之基——明末清初创寺期”章节。让我们循着文字回溯乱世初创的岁月,探寻这座古寺如何在王朝鼎革中扎根,如何成为精神庇护与文化传承的一方净土。

“卢循城在府城南十里南岸上,其东为古胜寺,今废,南汉时以为仓廪,乡人呼为刘王廪。”

相较六榕、光孝、华林广州城内诸伽蓝历史之悠久,法脉之绵长,地处广州府城南岸的海幢寺可谓后起之秀,顾炎武在明末撰写的《肇域志》中尚未提及该寺,仅言城南存南汉遗迹,并无一语言及海幢,可见至迟在顾炎武收集资料的明崇祯中叶,海幢寺尚籍籍无名。至崇祯末年,此处为广府商贾郭龙岳所有,彼时文人富商多流行舍宅为寺,故有僧光半从郭氏处募缘得地,建佛堂一座,呼为海幢,效法海幢比丘故事(《华严经·入法界品》中善财童子第六位参拜的善知识便是海幢比丘,他潜心修习般若波罗密,入百万阿僧祇劫,了无障碍),光半后有池月和尚相继管理佛堂。这段历史最早被记录于康熙十八年(1679年)时任广东提刑按察使司王令撰写的《鼎建海幢寺碑记》 中:“当郡城都会大河之南,昔曰卢城,今曰河南,考古迹,盖万松岭福场园地也。旧有千秋寺,址地颇旷,相传为南汉所建,久废为居民产。前有僧(光半、池月)募于长耆郭龙岳,稍加葺治,成佛堂、准提堂各一。”光半的详细事迹泯灭于明末清初的混乱中,今人已无从知晓明末海幢寺建寺初期的更多细节,甚至可以说,此时的海幢,仅可称为“佛堂”。

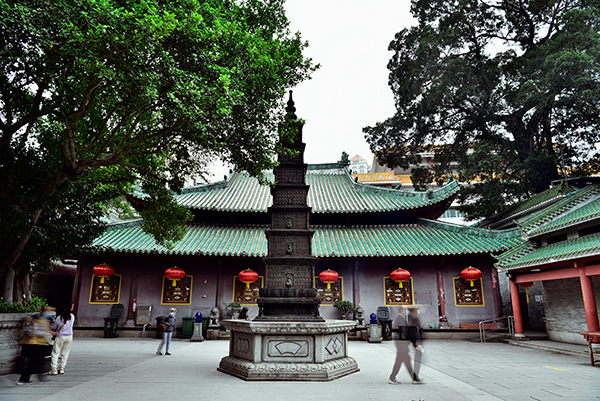

海幢寺俯瞰图

海幢寺牌坊

海幢寺山门

明末清初中原鼎革,岭南虽地处南方,但仍旧未能在高烈度的战争中幸免,1644年,清军入关,至顺治七年(1650年)二月,清军将领平南王尚可喜、靖南王耿继茂兵临广州城,在经过长达半年的围困后,1650年11月24日广州城破,尚、耿二人“怒其民力守,尽歼其丁壮”,此是为广府庚寅之劫,大屠杀持续了十天,屠戮极其惨烈,有僧人真修“曾受紫衣之赐,号紫衣僧者,乃募役购薪,聚胔于东门外焚之,累骸烬成阜,行人于二三里外望如积雪”,城外万人坑被称为“共冢”,番禺县人王鸣雷在《祭共冢》中描述了更为惨烈的情景:“何辜生民,再遭六极。血溅天街,蝼蚁聚食。饥鸟啄肠,飞上城北。北风牛溲,堆积髑髅。或如宝塔,或如山邱……五行共尽,无智无愚,无贵无贱,同为一区。” 根据《番禺县志》《南海县志》相关史料记载丁口来看,此次大难造成广州城减少四万五千余人。

如此巨难和因此引发的城市衰退让河南地的海幢小寺亦无兴盛之机,康熙元年(1662年)接掌海幢寺首座的今无禅师(1633年-1681年)就曾数言寺院艰难,“四事荒弛”,“海幢穷”,“近山没柴烧,近水没水吃”,其窘迫可见一斑。

海幢寺放生池

海幢寺天王殿

与此同时,在亡天下的巨变中,大量的士大夫以遗民自居,在反抗新朝不成后,纷纷选择遁入释门,所谓遗民者“惟在兴废之际,以为此前朝之所遗也”,而海幢寺在明末清初的这段动荡时光中,便承担了社会巨变时以为士大夫固守志节乃至逃避责任的道德桃源乡。

清 鼎建海幢寺碑记残碑及拓片,广州市海幢寺成长

清 海幢鼎建舍利殿碑记残碑及拓片,广州市海幢寺藏

自顺治七年血腥的广州大屠杀后,尚可喜、耿继茂等清军将领颇怀负罪,又得清廷许诺永镇广东后,二藩更有悔过之意,尚可喜曾自言“向年提师入粤,屠戮稍多……然而血流漂杵,恐干天和。内返诸心,夙夜自愧”,由此在顺治十二年(1655年),延请曹洞宗道独禅师(1600年-1661年)入粤传法,一则安抚粤省民心,二则期望通过大规模礼佛进而免除内心负罪感。道独,字宗宝,又号空隐,为博山无异禅师法嗣,本为广东籍,崇祯年间先后主持福州西禅长庆寺、庐山黄岩寺,其儒释兼修,“能求世务,非寂寞枯禅者比”,在明末士人群体中颇具影响力,明清易代,道独门下多有殉难者,如为洪承畴斩首于南京的金声、战死于江西的黎遂球、殉难于广州大屠杀的梁朝钟、被俘后殉国于广州的陈子壮等等不知凡几,以至于函可和尚悲叹恩师“座下半成忠义鬼,峰头空剩雨花台”。

以道独禅师的政治背景,尚、耿二藩有意支持他在遭遇大难后的粤省传法,这直接令其座下聚集了大量粤省遗民群体,所谓“节烈文章之士赖以成就”。而海幢寺便因此而初兴,史载,道独禅师在粤传法期间,由于海幢寺彼时地处河南(广州市民常以珠江之南谓为河南)相对幽静,为道独所喜爱,其凡过广州时,均休憩于此。以“岭南三大家”之一的屈大均(僧名今种)为首,诸多不欲事清的广州士大夫群体均在海幢寺侍奉道独。

明末清初人绘天然和尚(函昰)遗像轴,香港中文大学文物馆藏

顺治十八年(1661年),道独禅师自海幢寺返回罗浮,旋即圆寂,他的首座弟子函昰禅师(1606年-1685年)继其衣钵,于康熙元年(1662年)住持海幢寺,进一步成为岭南遗民领袖。函昰,字丽中,号天然。函昰禅师本即士大夫出身,曾于崇祯六年(1633年)中举,这使得他与文人群体更加亲密,甲申国变后,他更是有反清复明之志向,收留大量遗民“忍看国破先离俗”。《胜朝粤东遗民录》记载,自尚书刘远志以下,有三千余人投奔其住锡的海云寺削发出家 ,后世饶宗颐曾总结明末清初两大遗民逃禅“团体”,其中岭南便以函昰禅师为首 ,广府“缙绅遗老有托而逃者多出其门”,更是有如今释禅师(原名金堡,法名今释,字澹归,崇祯九年进士,官至兵科给事中)这样本为南明官员,抗清失败后逃入寺中出家的弟子。大量具有文化素养的遗民僧人团聚在函昰禅师座下,以海云寺、海幢寺为据点诗文唱和,后世“海云诗派”“海云书派”“海幢诗派”等均由此而始。

海幢寺在清初风云变幻之际,扮演了一个独特的角色,即为心怀故国、拒绝与新朝合作的明遗民群体提供了一个至关重要的避世空间和精神庇护所。这一社会责任深刻地烙印在寺庙的日常活动与精神气质之中。清兵入关,明朝覆灭,大批士大夫和文人面临忠义与生存的艰难抉择。许多遗民秉持气节,誓不仕清,但高压的政治环境和严酷的生存现实迫使他们需要寻找既能保全性命、坚守志节,又能维系精神家园的栖身之所。海幢寺,凭借其相对远离政治中心广州的地理位置,特别是其两代住持作为遗民高僧的身份认同与深厚影响力,自然成为了遗民们寻求庇护的理想之地。寺庙于此不再仅仅是宗教礼拜的场所,更升华成为遗民们的精神堡垒。在这里,遗民们得以暂时逃离清廷的监视和迫害,获得基本的人身安全。他们或剃度出家,以僧侣身份彻底隐遁;或带发修行,寄居寺中,以居士身份寻求心灵的慰藉与宁静。寺庙的寮房、精舍成为他们安身立命、读书著述的场所,隔绝了外界的纷扰与政治压力。

海幢寺大雄宝殿

海幢寺塔殿

更重要的是,海幢寺所提供的维系遗民社群、传承文化命脉的平台,其实质上是在特定历史条件下应运而生的一个保存民族气节、维系文化认同、提供身心庇护的社会空间。道独、函昰两位岭南释门领袖本身就是诗僧,这促进了遗民们在寺内结社吟咏,诗词唱和,以笔墨抒发亡国之痛、故国之思与不屈之志,他们在此研讨学问,讲经论道,将儒家的忠义气节与佛家的出世超脱相融合,在精神层面构建了对抗新朝统治的另一种形式,它某种意义上完成了易代变革时传统文化的传承。

图/广州海幢寺

评论

发表评论