在我国古典建筑中,被冠名以宫、观、祠、庙、寺、庵的场所,大都带有宗教性建筑的属性,探其渊源,这些场域早期所承载的文化内涵各有不同,对其深入考察,有助于更好把握后世所谓宫、观、祠、庙、寺、庵所呈现出的“象外之意”,以及更透彻理解我国古建文化的内蕴。

文/王鲁辛 蒋欢宜

宫

“宫”字甲骨文写作

其字形如同数室相连状、四周及顶部封闭的屋舍。《说文解字》说:“宫,室也……凡宫之属皆从宫。”《尔雅》说:“宫谓之室,室谓之宫。”可见,“宫”最初本义指普通屋舍,如《墨子·号令》说:“ 父母妻子皆同其宫。”《周易·困卦》有:“入于其宫不见其妻,凶。”

“宫”用于专指帝王居所应是进入秦汉后的事,《经典释文》讲:“古者贵贱同称宫,秦汉以来惟王者所居称宫焉。”如秦代的阿房宫、林光宫,汉代的长乐宫、未央宫、建章宫、甘泉宫,唐代的太极宫、大明宫,宋代的延福宫等。

又因受到古人天人合一思想影响,古人常将各种天象比附于人事,天汉中各种星辰司有各自职责,而其中的主宰紫微星被称作帝星,其附近的北斗七星则比附为辅佐帝星的大臣。广袤的天汉如同一个等级森严而又井然有序的人类社会共同体,因而也常被视为“天宫”,所以“宫”又有“天穹”之意,《释名》就将其解释为“穹也,屋见于垣上,穹隆然也”。

汉代长安城建有长乐、未央、建章、明光、桂、北诸宫,除此外,长安城外有甘泉宫,建于长安城北部的淳化县甘泉山南麓,秦代时称林光宫,《长安志》云:“林光宫,一曰甘泉宫……汉武帝建元中增广之。”甘泉宫作为帝王离宫,除充当处理军国大事及出游驻足作用外,还是举行国家祭祀的场所。

甘泉宫与武帝的求仙信仰有着密切联系,较其他宫室,已带有某种宗教属性。入唐后,皇室追奉老子为先祖,“改西京玄元庙为太清宫,东京为太微宫,天下诸郡为紫极宫”。自此,后世道教道模较大者多以“宫”名之,如重阳宫、青羊宫、永乐宫等。

观

“观”繁体字写作“觀”,其中“雚”,甲骨文写作

似一鸟伸长脖子警觉地看,故其义为“仔细看”。“雚”与“見”的组构早在西周早期已开始使用,按《说文解字》,“观,谛视也。从见,雚声”,段玉裁注解为“审谛之视也”。故加上“見”部后的“观”其义不仅限于“看”本身,更强调能够深察事物本质的“看”。

古人观测天象云气把握自然界的奥秘即属于此,《楼观本起传》云:“楼观者,昔周康王大夫关令尹之故宅也。以结草为楼,观星望气,因以名楼观。此宫观所自始也。”我国古代宫城大门两侧设有高耸建筑物,主要用于观察城外敌人情报,对此形制建筑物进一步对象化、客体化,则“观”衍生出指称此类建筑之义。故《释名》又将“观”释义为:“观也,于上观望也。”

《尔雅义疏》云:“宫门双阙,旧章悬焉,使民观之,因谓之观。”汉武帝时期,因其笃信神仙之事,在全国多地建有迎神候仙的台观,最为著名的为长安的蜚廉桂观和甘泉山的益延寿观。《史记·孝武本纪》载:“公孙卿曰:‘仙人可见,而上往常遽,以故不见。今陛下可为观,如缑氏城,置脯枣,神人宜可致。且仙人好楼居’于是上令长安则作蜚廉桂观,甘泉则作益延寿观,使卿持节设具而候神人,乃作通天台,置祠具其下,将招来神仙之属。”

应该说“观”与“宫”在性质上有着内在相通性,它们都与皇家的神仙信仰有关,只是“宫”体现出整体性和宏大性特点,而“观”则体现出局部性和高耸性特征。因此,后世祀道教神明之所多以“宫观”称之,其中形制较大者多以“宫”名之,反之多以“观”名之。

祠

考察“祠”字结构,右边“司”商代甲骨文写作

意指一人手指前方站立,并张着大嘴发布命令,引申为“掌管”“主持”之义。左边示字旁,最初甲骨文中写作

指祭祀时的石制供桌,后演变为“示”,盖供桌上摆放祭祀贡品之貌。二者结合,即主持祭祀之义。《尔雅义疏》引《一切经音义》曰:“祀,地祭也。”“祠,天祭也。”陆德明《经典释文》又释为:“祠,音‘词’。周,春祭名。”

《说文解字》进一步解释说:“春祭曰祠。品物少,多文词也。从示,司声。仲春之月,祠,不用牺牲,用圭璧及皮币。”“多文词”“不用牺牲”及“用圭璧及皮币”表明春祭之祠较其他祭祀具有更多文化内涵,为后世其词义流变扩展做了先期铺垫。

“祠”由祭祀之义逐渐代指祭祀和纪念的场所,称作祠堂,往往用于纪念伟人、名士、贤人而修建的供舍,例如成都的武侯祠、西安的杜公祠、合肥的包公祠、郑州的列子祠等。

祠堂最晚在汉代出现,据《汉书·循吏传》载:“文翁终于蜀,吏民为立祠堂,岁时祭祀不绝。”祠具有导民化世的教育意义,供奉的多为历史上真实存在过的人。

山西芮城永乐镇的永乐宫本为唐人吕洞宾故宅所在,唐末当地士人在此建吕公祠为祀,宋、金时易祠为观,后毁于金朝末年大火。此正值全真道大兴之时,李志常向元太宗请求敕令“升观为宫”,宋德方两次到永乐镇拜祭吕祖,后于1247年于此创建大纯阳万寿宫,即永乐宫。这由祠→观→宫的流变脉络传递出对历史人物的集体记忆在逐渐模糊化的进程中,奉祀对象却往往一步步走向神化的演变规律。

此外,祠堂也可以是同姓宗族供奉其祖先牌位之地,这与古时的家庙有类似功用,但二者间也存在区别,尤其入秦后,家庙多专属皇室成员所有,祠堂则在贵族及广大民众中更为普遍。除祭祀祖先外,祠堂也是族人办理婚、丧、寿、喜之所,族人间有重要事务也常聚在祠堂内商议。总之,较祀神场所,祠承担着更多的慎终追远、净化风气、教化世人的社会功能,具有鲜明的现实性和文化性的特点。

庙

早期的“庙”写作“廟 ”,广字旁多表示房屋式建筑,而“朝”甲骨文中写作

表示月亮尚未完全落下,而太阳已出于草丛中之时,表征“早晨”之义,读作“zhāo”。又因古时臣子们每天早上会见君主,所以又有“朝拜”“朝见”之说,读作“cháo”。因此,从字形上看,庙的功能是朝拜用的屋舍。

《说文解字》云:“庙,尊先祖貌也。”段玉裁《说文解字注》云:“宗庙者,先祖之尊貌也,古者庙以祀先祖。”《释名》讲:“庙,貌也,先祖形貌所在也。”《广雅疏义》引郑玄《孝经注》云:“亲虽亡没,事之若生,为立宫室,四时祭之,若见鬼神之容貌。”由此可知,早期的庙供奉的是一个族群的先祖。

《礼记·王制》载:“天子七庙:三昭三穆,与大祖之庙而七。诸侯五庙:二昭二穆,与大祖之庙而五。大夫三庙:一昭一穆,与大祖之庙而三。士一庙。庶人祭于寝。”说明古代的庙因社会阶层的不同享有的建筑规模大小也不同,并根据昭穆制度排列祖先灵位,《礼记·祭统》有:“夫祭有昭穆,昭穆者,所以别父子、远近、长幼、亲疏之序而无乱也。”从建筑形制方面考察,庙有其自身特点,其东西两侧应设有厢房,前面应有萧墙,如《尔雅》云:“室有东西厢曰庙,无东西厢有室曰寝,无室曰榭,四方而高曰台,狭而修曲曰楼。”

汉代后,庙逐渐与远古时期的神社合流,除了祭祀祖先的庙外,还涌现出各种供奉山岳河渎之神的庙宇,如东岳庙、济渎庙、城隍庙、土地庙等。《说文解字注》云:“古者庙以祀先祖,凡神不为庙也。为神立庙者,始三代以后。”

庙神发展的多元化与我们先民重视百姓日用的现实主义价值取向不无关系,《五礼通考》讲:“功施于民则祀之,能御灾捍患则祀之。”这体现出“道教庙宇”与“道教宫观”间有着本质区别,前者所供奉的神明多为道教创立之前我国先民信奉的远古神,如五岳、四渎、风雨 雷火等诸神,后者供奉的则多为制度道教创立后出现的神明,如三清、太上老君、玉皇大帝、真武大帝等。

“庙”作为一种建筑意象符号,影射有浓郁的民间信仰意蕴。此外,“庙”也有“祠”的功用,具有巨大影响力的文化名人及历史人物也可以立庙以供奉,如轩辕庙、张飞庙、关公庙、岳飞庙等,但与“祠”的慎终追远的文化意涵比,“庙”同样饱含了更加浓郁的民间信仰色彩。

寺

“寺”在西周金文中写作

从又,小篆写作

将意符改为寸,隶书定为“寺”。古时,“又”和“寸”都有“手”义,因此“寺”最初本义有“持有”之义,加以引申,有了“控制”“法度”意涵,逐渐又演变为表征古代官署的名词。

《说文解字》云:“寺,廷也。有法度者也。从寸,之声。”朱骏声《说文通训定声》解释说:“朝中官曹所止、理事之处。”另据《释名》解释,“寺,嗣也,治事者嗣续于其内也”,意指管理政务之人在其内互相接续。例如,《后汉书·刘般传》有:“官显职闲,而府寺宽敞。”基于此,古代宫中臣吏又有“寺人”一称,如《诗经·小雅·巷伯》的作者自称寺人孟子,《周礼·天官·寺人》有:“寺人掌王之内人及女宫之戒令,相道其出入之事而纠之。”

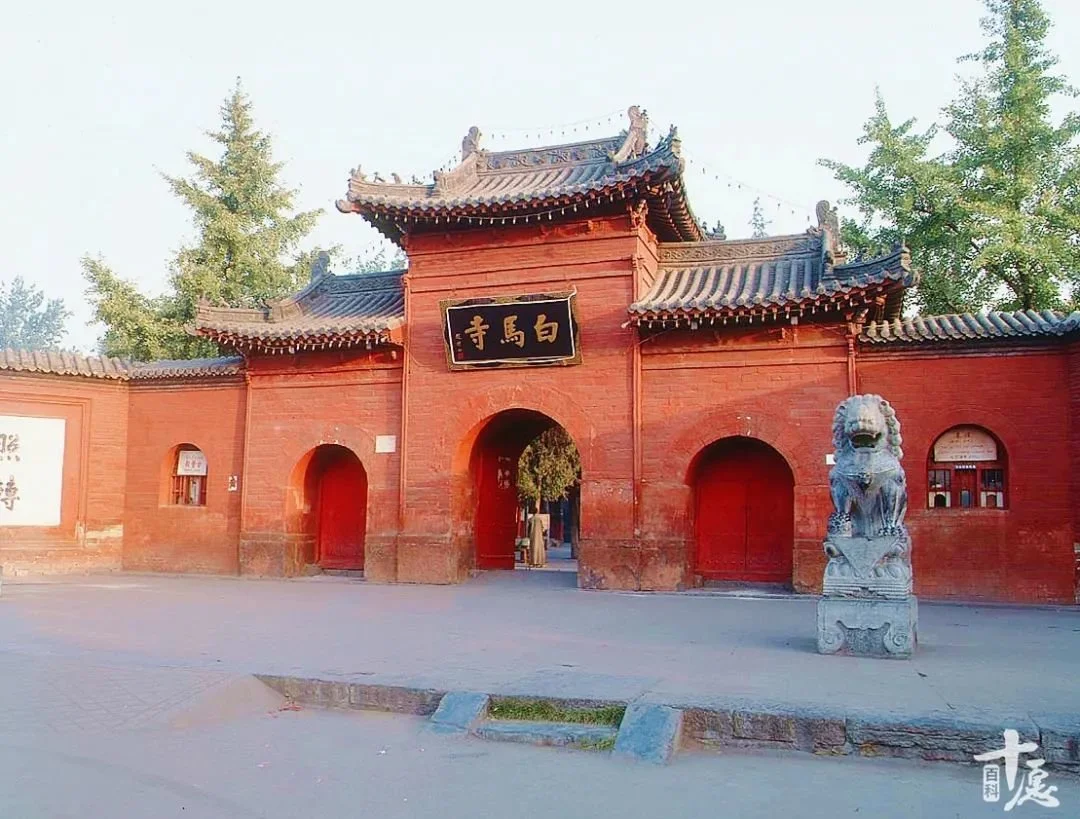

作为我国最早佛寺白马寺,其成立之初同样带有官署性质,为东汉永平十一年(68)敕令兴建于洛阳西雍门外三里御道北,因佛寺里两位印度高僧曾暂住于汉代处理外交事务的官署鸿胪寺内,因而也以“寺”名之,这样,“寺”逐渐成为后世佛教寺院的泛称。

关于白马寺的院落布局已与当时的官署有了很大差别,据《魏书·释老志》载:“自洛中构白马寺,盛饰佛图,画迹甚妙,为四方式,凡宫塔制度,犹依天竺旧状而重构之。”据推测,当时白马寺内的佛塔被置于庭院中心位置,这是我国佛寺建筑布局的早期规制。

庵

早期未造“庵”字,以“厂”借用,“厂”似一山崖貌,本义即悬崖。因此,以“厂”借用的“庵”大概表示沿着山崖开洞而造的居所,体现出上古先民原始横穴式居所的文化遗存风貌。

又据,“庵”字中“奄”有“覆盖”之义,广字旁表征“房屋”,因此其本义指圆形草屋,《释名》解释是:“庵,奄也,所以自覆奄也。”描绘了草屋屋顶由上往下覆盖之形貌。《南齐书·竟陵文宣王子良传》有“编草结庵,不违凉暑”。由此知,较其他建筑,庵是一种较为简陋的屋舍,一般为广大平民所居,如村庵、草庵、庵庐、茅庵等。佛教传入中国后,专供尼众居住修持之地逐渐用“庵”指称,如水月庵、庵堂等。这是由于古代女子地位低下,官方层面对女子出家之事投入关注较少,较佛寺少有官修的庵堂,尼众的经济来源也要少得多,因此尼众庵多建得比较简陋,用“庵”指称更好地体现了这一内涵。

结语

综而论之,同作为礼拜祀神空间的宫、观、祠、庙、寺、庵,其所承载的文化意象从产生渊源和现实呈现上均各有不同。

一般情况,“宫”与“观”均与古代帝王的崇仙信仰有着密切联系,且二者还源自对天宫的比附以及道人们的“观星望气”行为,故现多用于祭祀制度道教神明所在场域的称谓,规制大者称“宫”,小者称“观”。

“祠”与“庙”更多体现出上古的祭祀文化内涵。“祠”除作为维系血缘关系的家族祠堂外,多供奉的是历史上真实存在过的、有一定影响力的文化名人。“庙”则更多体现出民间信仰的特质,供奉着大量远古自然崇拜神明与先祖神。

早期“寺”代指官方的办事机构,“庵”则相反,为下层平民居所。现二者多特指佛教僧尼修持传法之处,前者多由比丘住持,后者则限于比丘尼。

作者单位分别为郑州师范学院社会服务与发展学院、铜仁学院哲学与历史文化学院。本文为国家社会科学基金青年项目“意大利馆藏中国西南民族图志中的宗教文化交融研究”(23CZJ020)阶段性成果。

来源:微言宗教

作者单位分别为郑州师范学院社会服务与发展学院、铜仁学院哲学与历史文化学院。本文为国家社会科学基金青年项目“意大利馆藏中国西南民族图志中的宗教文化交融研究”(23CZJ020)阶段性成果。

评论

发表评论