梵语pratyeka-buddha,巴利语pacceka-buddha。音译钵剌医迦佛陀、毕勒支底迦佛、辟支迦佛、贝支迦佛、辟支佛。又作独觉、缘一觉、因缘觉。为二乘之一,三乘之一。指独自悟道之修行者。即于现在身中,不禀佛教,无师独悟,性乐寂静而不事说法教化之圣者。声闻与缘觉,称为二乘;若共菩萨,则为三乘。

佛教语。梵语Pratyeka-buddha。旧译为辟支佛,意译为缘觉,也作独觉。一般谓出于佛世,观十二因缘而得悟者为缘觉;出于无佛世,观外缘而无师自悟者为独觉。

梵语pratyeka-buddha,巴利语pacceka-buddha。音译钵剌医迦佛陀、毕勒支底迦佛、辟支迦佛、贝支迦佛、辟支佛。又作独觉、缘一觉、因缘觉。为二乘之一,三乘之一。指独自悟道之修行者。即于现在身中,不禀佛教,无师独悟,性乐寂静而不事说法教化之圣者。声闻与缘觉,称为二乘;若共菩萨,则为三乘。

佛教语。梵语Pratyeka-buddha。旧译为辟支佛,意译为缘觉,也作独觉。一般谓出于佛世,观十二因缘而得悟者为缘觉;出于无佛世,观外缘而无师自悟者为独觉。

三乘。衍是梵语衍那的简称,华译就是乘。三乘就是声闻、缘觉、菩萨。

指声闻、缘觉、菩萨、佛等四种得道的大众。

佛教名词。梵语Icchantika的音译,亦译“一阐提迦”,略称“阐提”。意为“不具信”,或称“断善根”。佛教用以称呼不具信心、断了成佛善根的人。佛教指不具有佛性,永远不能解脱成佛的众生。意思说,阿难羡慕释迦牟尼的身姿,但他还不会练习,不具信心,所以他疑问重重,找不到方向。一阐提是出自《楞..

辟支佛,即辟支迦佛陀(辟支迦佛陀的简称,又音译作钵罗翳迦佛陀,或简称辟支迦佛、辟支等),指过去生曾经种下因缘,进而出生在无佛之世,因性好寂静,或行头陀,无师友教导,而以智慧独自悟道,通说为观察十二因缘,进而得到证悟而解脱生死、证果之人。所以亦称为“独觉”(新译)或“缘觉”(旧译)。但汉..

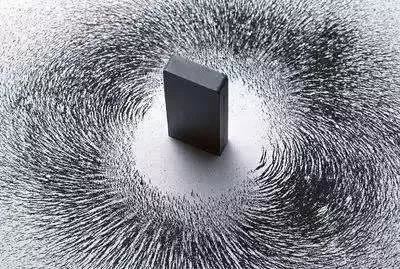

十二因缘是缘觉所修的法门。缘觉乘圣人比声闻乘利根,声闻乘闻佛说四谛法,从苦谛上悟入,而缘觉由集谛上悟入,故较声闻乘为深。缘觉由集谛之无明,观十二因缘之缘起,无须听法,即依自力得觉悟,又称为独觉,即是辟支佛。因此缘觉乘也叫做独觉乘,或辟支佛乘,又因较声闻乘为高深,称为中乘,而下于佛..

缘觉:梵语pratyeka-buddha,巴利语pacceka-buddha。音译钵剌医迦佛陀、毕勒支底迦佛、辟支迦佛、贝支迦佛、辟支佛。又作独觉、缘一觉、因缘觉。旧译为辟支佛,意译为缘觉,也作独觉。一般谓出于佛世,观十二因缘而得悟者为缘觉;出于无佛世,观外缘而无师自悟者为独觉。为二乘之一,三乘之一。指独自悟..

缘觉乘,谓十二因缘法门,皆能运载众生越于三界,到有余无余涅槃,成阿罗汉及辟支佛,皆如大船,越大江河。缘觉乘又叫中乘佛教。中乘是指其行人速则四生,迟则百劫间,破无明,终悟十二因缘之理,可证辟支佛果。中乘所修法门为十二因缘,即无明缘行,行缘识,识缘名色,名色缘六入,六入缘触,触缘受,..

辟支佛,即辟支迦佛陀(辟支迦佛陀的简称,又音译作钵罗翳迦佛陀,或简称辟支迦佛、辟支等),指过去生曾经种下因缘,进而出生在无佛之世,因性好寂静,或行头陀,无师友教导,而以智慧独自悟道,通说为观察十二因缘,进而得到证悟而解脱生死、证果之人。所以亦称为“独觉”(新译)或“缘觉”(旧译)。但汉..

无明是佛学的名词。在南传佛法里,无明是十二因缘的起首,无明缘行,行缘识,识缘名色,名色缘六入,六入缘触,触缘受、受缘爱,爱缘取,取缘有,有缘生,生缘老死。无明是指不知意识心之虚幻,执为实不坏我,故令阿赖耶识起行支,依于末那之执我而执名色,遂至轮转生死。大乘佛法把无明分成两个部分:..

佛教有四乘:小乘、中乘、大乘、最上乘,这个最上乘是直指人心、见性成佛这样讲的。法华经以羊车喻小乘,鹿车喻中乘,牛车喻大乘,大白牛车喻一佛乘。中乘,亦名缘觉乘,谓观因缘而悟解也,旧称辟支佛,所证果为辟支佛果。缘觉乘,谓十二因缘法门,皆能运载众生越于三界,到有余无余涅槃,成阿罗汉及辟..

缘觉乘,谓十二因缘法门,皆能运载众生越于三界,到有余无余涅槃,成阿罗汉及辟支佛,皆如大船,越大江河。缘觉乘又叫中乘佛教。中乘是指其行人速则四生,迟则百劫间,破无明,终悟十二因缘之理,可证辟支佛果。中乘所修法门为十二因缘,即无明缘行,行缘识,识缘名色,名色缘六入,六入缘触,触缘受,..

所谓“道”有外道和内明之分。外道是向真如佛性以外去追求,名为外道。第一种外道是人间道。譬如各种追求色、声、香、味、触的法,或世间的艺术。茶有茶道,剑有剑道,书法有书道,各种不同的琳琅满目的道,非常多,这也是道。做学问的诸子百家等也是道。有人专门研读诗词,有人钻研古文,各不相同。有..

《优婆塞戒经》三种菩提品第五善生言。世尊。如佛所说菩萨二种。一者在家。二者出家。菩提三种。一者声闻菩提。二者缘觉菩提。三者诸佛菩提。若得菩提名为佛者。何以故。声闻辟支佛人不名为佛。若觉法性名为佛者。声闻缘觉亦觉法性。以何缘故不名为佛。若一切智名为佛者。声闻缘觉亦一切智。复以何故不..

梵语pratyeka-buddha,巴利语pacceka-buddha。音译钵剌医迦佛陀、毕勒支底迦佛、辟支迦佛、贝支迦佛、辟支佛。又作独觉、缘一觉、因缘觉。为二乘之一,三乘之一。指独自悟道之修行者。即于现在身中,不禀佛教,无师独悟,性乐寂静而不事说法教化之圣者。声闻与缘觉,称为二乘;若共菩萨,则为三乘。解释..

贤圣是没有这种差别的!佛说缘觉的境界比声闻高,是随顺我们凡夫说的,我们以为是这样,佛才这样说。实际上圣者没有高下的分别!《金刚经》讲“一切贤圣皆以无为法而有差别”。自性是平等的,没有差别。但修行人断烦恼的功夫不一样,缘觉断证的功夫超过声闻,这是佛对凡夫讲的。而证果的圣者,四相离开了..

缘觉(佛教解释)梵语pratyeka-buddha,巴利语pacceka-buddha。音译钵剌医迦佛陀、毕勒支底迦佛、辟支迦佛、贝支迦佛、辟支佛。又作独觉、缘一觉、因缘觉。为二乘之一,三乘之一。指独自悟道之修行者。即于现在身中,不禀佛教,无师独悟,性乐寂静而不事说法教化之圣者。声闻与缘觉,称为二乘;若共菩萨,..

声闻和缘觉二小乘,常被称为二乘。声闻乘是依四圣谛之理而起修,而缘觉乘,则是依十二因缘之理而起修,这是二乘的不同处。十二因缘又名十二缘起。这十二缘起是说明人生的经过,换句话说,是有情生死流转的说明。一切众生界,乃至自然界,都是缘起互相依存的。阿含经说:“此有故彼有,此生故彼生,此无..

声闻缘觉属于小果罗汉,是小乘果位。声闻,【声】是声音,【闻】是亲耳听。是听佛讲理性、教化,瞬间即豁然开朗而得到的小乘果位。最聪明的人也要修三世才能证得。佛讲经可以振动三千大千世界,根基好的人是能听得到的。现在世间也有这样的人。我遇到过,他说一到后半夜两点,就能听到师父在念经,耳边..

梵语pratyeka-buddha,巴利语pacceka-buddha。音译钵剌医迦佛陀、毕勒支底迦佛、辟支迦佛、贝支迦佛、辟支佛。又作独觉、缘一觉、因缘觉。为二乘之一,三乘之一。指独自悟道之修行者。即于现在身中,不禀佛教,无师独悟,性乐寂静而不事说法教化之圣者。声闻与缘觉,称为二乘;若共菩萨,则为三乘。 独..

1.谓行为、言语、思想等各方面所表现的能力。《宋书·蔡廓传论》:“ 蔡廓 虽业力弘正,而年位未高,一世名臣,风格皆出其下。”2.佛教语。谓不可抗拒的善恶报应之力。南朝 梁 沉约 《佛记序》:“分五道於人天,设重牢於厚地,各随业力,的焉不差。”宋 陆游 《西林傅庵主求定庵诗》之二:“业力驱人..

一如观音佛教神话任务.三十三观音之一,其像坐于云中莲座上,立左膝,作乘云飞行之状。《三藏法术四》:“不二不已,名曰一如。”《教行信证四》:“法性即是真如,真如即使一如。”故一如观音,亦是修养达到最高境界之法相。法华经普门品(大九·五八上):‘云雷鼓掣电,降雹澍大雨;念彼观音力,应时得..

1991年春季静修活动结束后,一行禅师重新翻译了五戒,将它们的含义揭示得更加清晰明了。他以一种新的方式阐释五戒,改变了“不要做什么”的说法,从而清楚地表明了这些积极向上的修行。1、意识到毁灭生命所带来的痛苦,我发誓养同情心,学习善巧,捍卫人类、动物和植物的生命。我决心远离杀戮,制止杀戮,决不宽..

着相也就是执着于外相、虚相或个体意识而偏离了本质,“相”指某一事物在我们脑中形成的认识,或称概念。它可分为有形的(可见的)和无形的(也就是意识)。只要有一个念头没有办法离开现象,便是着相。通常我们面对着六尘境界时,不知不觉间就会着相,看到喜欢的东西就希望得到,这一念生起后,贪、嗔、痴..

诸行无常为佛教的三法印之一。诸行无常是说一切世间法无时不在生住异灭中,过去有的,现在起了变异;现在有的,将来终归幻灭。三法印的真谛必须要通过正法实修来证得。一切诸行无常,一切法无我,涅槃寂灭。”这三者在《阿含经》中随处可见。明确将这三法联合起来印证佛真实法义的菩萨论著始于《大智度..

宽见法师答:第六意识是属于心法的范畴,那植物人怎么解释呢?※※:师父,我有些疑惑,在八识中,第六意识是属于心法的范畴,那植物人怎么解释呢?他依然有着识在身上,只是第六意识不能发挥功能,神经系统坏掉了!那第六意识有一部分还是属于(神经系统的功能)物质的层面?这怎么理解?第六意识在划分的时候,我还是..

所谓科学,不外是用分析、归纳的推理方式来观察、解释自然的现象,从理论而言,是属于逻辑的范围;从实用而言,是有系统的组织。能够言之成理,属于逻辑的科学;能有实际的功用,则是经验的科学。不过,逻辑的理论科学不一定能够发展成为实用科学,虽然它是实用科学的基础,却必须通过实验而证明其为可..

十二缘起法的南传上座部的解释法增比丘1. 无明,不知四圣谛,是故涉于轮回,不知出离。无明是对苦集灭道等四圣谛的无智;对前际、后际、前后际的无智;对于缘性与缘生法的无智;由于无智,把无常的身心名色法作常想,把轮回的痛苦作乐想而造作轮回的因的福行、非福行和不动行。它有蒙昧的作用,障蔽的现起,以漏..

金刚经全文解释:知见不生 第三十一品知见不生第三十一品 【原文】 须菩提。若人言佛说我见人见众生见寿者见。须菩提。于意云何。是人解我所说义不。世尊。是人不解如来所说义。何以故。世尊说我见人见众生见寿者见即非我见人见众生见寿者见。是名我见人见众生见寿者见。须菩提。发阿耨多罗三藐三菩提..

六道轮回在心理学中怎么解释?要说服一个完全不相信佛教的人相信六道轮回,确实不太容易。因为这件事情虽然有很多的证据,但在关系到自己最切身的问题上,都是要眼见为实。毕竟能够亲身有这种体验的人并不多。所以,要很多的人相信这件事情是比较困难的。但是,如果从心理学的角度或者是从佛教教义的角..

第一讲 解释经题一 识者心之别名八识规矩颂,是唐代玄奘大师所造。这是玄奘大师于翻译得数百卷唯识经论之后,对于唯识学中的八识,提纲携领所作出的总结。全部颂文,七言一句共四十八句,四句一颂分为十二颂,每三颂为一组,计四组。即前五识颂,第六识颂,第七识颂,第八识颂。八识的行相、业用、性别..

微信

微博

QQ空间

百度

贴吧

邮箱

复制链接

使用微信"扫一扫"分享给朋友

或点击右上角"..."发送给朋友

请使用微信扫码

扫码后自动注册/登录

评论

发表评论