《密云禅师语录》卷第二:万历三十七(1609)年,老僧行脚来秦山积善庵,同住一夏,亦未有省发处。直至天启甲子年,老僧住金粟,伊(景西禅师)来同住。遂于室中,每每与伊痛棒。清朝诗人彭孙贻在《和南公游积善庵作》一诗小序写道:昔湛然、密云二老,曾托迹庵中各数年。

《隐元禅师行实》记载,天启四年甲子(1624),师三十三岁。是春,同慈然禅友往海盐,次张王庙,上秦住山,过积善庵。

密祖托迹积善庵

海盐秦住山积善庵,明末黄檗第一代开法住持密云圆悟禅师和曹洞宗大德湛然圆澄禅师二公,曾“托迹庵中”达“数年”。据《密云禅师语录》卷第二记载,万历三十七(1609)年时,景西禅师曾和密云禅师一起度夏。多年以后,密云禅师的法孙隐元禅师,“上秦住山,过积善庵”。这在隐元禅师“行实”里轻描淡写的一笔,实际上并不寻常。为什么这样说呢?密云禅师是隐元禅师的师公。隐元禅师在绍兴时,曾专门“往绍兴云门,参湛然和尚,听《涅槃经》。”基于此,我觉得,隐元禅师的秦住山之行,是特意来积善庵追怀礼祖。

湛然圆澄和密云圆悟二禅师“托迹”积善庵“数年”之事,见于明末清初学者、海盐人彭孙贻的一首诗。彭孙贻在《和南公游积善庵作》,是一首五律,在诗题中有个一句话的解释:“昔湛然、密云二老,曾托迹庵中各数年”。就这样看似不经意的一首诗,让我们了解到临济、曹洞两位鼎鼎大名的祖师——密云圆悟禅师和湛然圆澄禅师在积善庵寄身山野、托迹山林的往事。彭孙贻在诗中写道:“当年闻二老,息影此枯桐。昔日诛茆处,依然苦竹丛。飞花自无着,空海日冥濛。问取西来意,寻源路不穷。”

彭孙贻(1615—1673),字仲谋,一字羿仁,号茗斋,自称管葛山人,海盐武原镇人。此人博闻才辩,五试于学使,皆列第一。明崇祯十五年(1642)乡试,经同考官绍兴府推官陈子龙推荐,主试翰林院编修吴国华、吏科给事中范淑泰,皆极为赞赏,定为第一。岂料因病未能终场。陈子龙对海盐知县刘尧珍说:“恨彭生不得出吾门。吾虽不及欧阳(修),此子实不愧子赡(苏轼)也。”彭孙贻深感知遇之恩,遂自称弟子。明灭后杜门侍母,终身布衣蔬食。“当道有重其才,劝其出仕,谢绝勿应。自负文名,亦节义自许,不妄交游,人皆服其品格”。卒后,门人私谥为“孝介先生”。

隐祖度夏积善庵

《隐元禅师年谱》记载:天启四年甲子(1624),师三十三岁。按《行实》云,是春,同慈然禅友往海盐,次张王庙,上秦住山,过积善庵。

隐元禅师是什么机缘登上秦住山的呢?据《隐元禅师年谱》记载:隐元禅师于万历四十八年(1620)二月十九日,师从黄檗山鉴源禅师落发。彼时的黄檗山,只有大雄宝殿、方丈室、藏经阁、择木堂等几座殿堂,昔日的黄檗道场因倭乱早已荒废。出家不久,隐元禅师就承担起化缘任务,奔波于福清、莆田之间。这年冬天,隐元禅师在福清海口瑞峰寺听了道亨法师讲的《楞严经》后,下决心要重建黄檗寺,并动身去北京化缘。途经杭州的时候,隐元禅师遇到了从北京回来的时仁。据时仁透露,北方战事正紧,隐元禅师只好放弃进京化缘的想法。

在与时仁相处的日子里,隐元禅师经常与时仁交谈。一次,隐元禅师向时仁请教:“依照经书解释佛义像是冤屈了三世佛,偏离经书一字则如同魔说,其中缘由实在无法明白。”时仁说:“过三十年以后,再告诉你。”隐元禅师听了十分失望。后来,隐元禅师回想起当年的情景,深有感触地说:“时仁说的过三十年以后再告诉你,对我来说是一个巨大的动力。如果当时时仁依据经文做解释的话,我也就不会另求答案,回黄檗寺去了。那么,也就不可能有今天的我了。”

因与时仁会话不契合而愤然分手,隐元禅师开始四处参学修悟。他先后参访了浙江嘉兴县的兴善寺,海盐县鹰窝顶的云岫庵,峡石山的碧云寺,之后登上秦住山的积善庵。在秦驻山积善庵,受庵主景西禅人的邀请,隐元禅师在庵里度过了夏天。《隐元禅师年谱》记载,积善庵主景西问隐元禅师:路中还曾见有好人否?隐元禅师说:试指个不好的出来看。隐元禅师接着说:不见道,仁者见之谓之仁。景西禅人默然。景西禅人接着问:七处征心,毕竟心在甚么处。隐元禅师说:请坐,将茶来。下文还长,付在来日。“西又默然,因留过夏。”

通过在各地参学、听经,隐元禅师产生很多疑问。一天,隐元禅师与景西禅人正谈及往天台山通玄寺向临济高僧密云圆悟禅师求教之事,忽闻密云禅师来到海盐金粟山广慧寺的消息,当即与景西禅人一道乘船前往金粟。

《隐元禅师语录》卷第十六,收有一首隐元禅师所作“景西禅友”诗偈:“这个阿师口苦心甜,韬光敛迹有德无年。同余参礼金粟,撞破鼻孔半边。入尘垂手落人之后,脱体翻身占人之先。咦,忘却十五春秋,一见面目俨然。”

诗人吊古秦住山

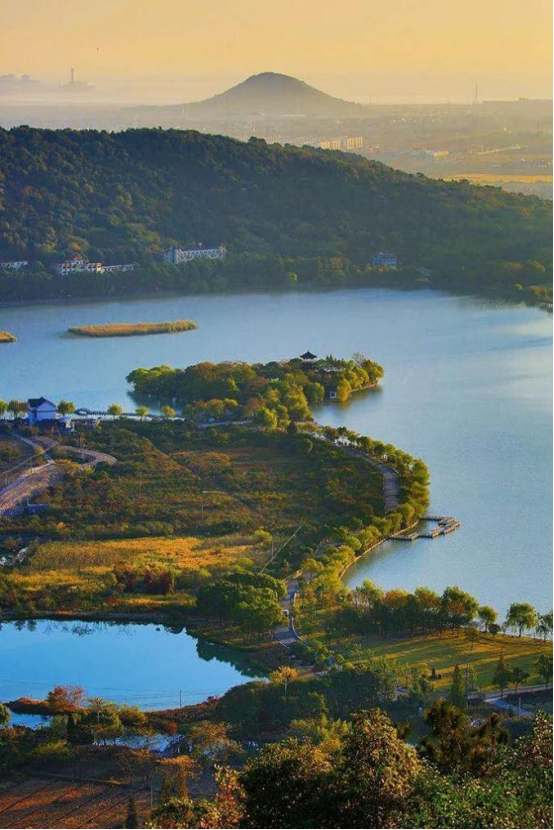

秦住山又名秦驻山、秦望山,俗称秦山,位于杭州湾北岸,距海盐县城约10公里。相传秦始皇东巡时曾登临此山,遥望东海,因而得名。

秦山在海盐县九十九座群峰中孤峙独秀,为一方之胜。清乾隆《海盐县志》记载:“秦驻山东、南、北三面临海,唯西面为平洋,长川水界其名,火炉顶绕其后,四山环匝,土壤幽旷,聚落百余家,名秦驻坞。”秦驻山五峰参差,蜿蜒起伏,山上草木葱茏,怪石嶙峋,山下芦波荡漾,溪水弯弯,风光旖旎。古时的秦山,曾留下不少与秦始皇有关的美丽传说和遗迹。

海盐晚清戏曲家、诗人黄燮清的《倚晴楼七种曲》,是根据历史事件或古代神话传说改编而成,其中的乐府传奇《桃溪雪》,便是根据晚清时金华永康烈女吴绛雪真人真事而撰写。黄燮清信仰佛教,常去南北湖之云岫庵、秦住山之积善庵与僧人喝茶谈心,向往那份红尘之外的幽静。正因如此,才以出世之笔,写活了一个为一邑死,而非为一己死的奇女子。

秦驻山也是诗文之山。浙江黄岩人方行,字明敏,元至正二十四年(1364)为江浙行院判官,仕至浙江参政。其人襟度潇洒,善谈名理,曾作诗《登秦住山》一首:“此地曾经驻跸来,秦皇遗迹尚崔嵬。采穷沧海无灵药,归到骊山有劫灰。万里黑风迷鬼国,一杯弱水隔蓬莱。诗人吊古应多思,落日高丘首重回。”

清吏部稽勋司员外郎、海盐人朱兰馨(?-1814),作有《登秦驻山》一首:“秦皇飞剑抉浮云,望海东来驻六军。蓬岛未回童女楫,桑田已起美人坟。祇今报赛隆千载,当日巡游遍八垠。极目遥天秋色老,波涛滚滚夕阳曛。”

明代诗僧、桐乡华严庵住持大持,吴江人,字圆印,号薝卜,作有《秦驻山》一首:“山灵曾受始皇鞭,松至而今不仆颠。天为涛吞无北限,地因沙涌有东边。下滩黑剩先秦石,对岸青高旧越烟。非此云牙撑海角,稻畦或恐作盐田。”

1983年6月,中国第一座核电站在此开始兴建。今天,秦山脚下这座气势恢宏的崭新核电城屹立于世人的面前,成为举世瞩目之地。秦山核电站的诞生,使这座在历史中沉睡了两千多年的荒山成为知名之地。

内容来源:2025年7月10日《海峡都市报》“海都新闻”

作者:白撞雨 高山

评论

发表评论