编者按:在中华盆景艺术的璀璨星河中,“素仁格”盆景以其独有的清逸风骨与深邃禅意,成为一颗耀眼的明珠。它由岭南盆景一代宗师素仁禅师所创,打破了传统盆景的审美边界,将佛门禅思、书画笔意与自然之美熔于一炉,在方寸盆钵间构建出“立体的画,无声的诗”。本文选自天津博物馆馆员张伟《立体的画 无声的诗——“素仁格”盆景中的禅意与笔意》,从素仁禅师的生平经历、海幢寺的禅艺土壤,到其极简造型、灵动线条与留白意境的艺术特征,展现这一独特风格如何从岭南走向全国,成为跨越时空的文化符号,为读者揭开“素仁格”盆景跨越百年仍魅力不减的奥秘。

在盆景艺术的众多风格流派中,“素仁格”盆景独树一帜,它由岭南盆景一代宗师素仁禅师(1894年-1962年)创立,他以盆钵为纸绢,以枝干为笔墨,在虚实相生的留白中勾勒出生命的禅意。“素仁格”盆景以其高飘清秀、简括自然的造型著称,选材上偏爱瘦劲高飘的桩材,构图讲究空、简、孤、疏,树干高挑瘦劲、枝叶稀疏互不纠结,呈现出一种超凡脱俗、飘逸洒脱的气质,与禅宗所追求的心灵空静和“禅悟”境界相契合,是岭南盆景流派中具有独特风格的重要组成部分。作为“立体的画,无声的诗”的典范,“素仁格”将禅悟境界转化为可视的审美形态。

20世纪20年代后是岭南盆景流派形成的关键期,“素仁格”盆景的出现具有里程碑意义。它既承续了传统造园智慧,又以革新的艺术语言,为中国盆景艺术注入了形而上的哲思维度。虽然历史不长,但其鲜明的艺术特色,对盆景艺术的发展影响深远。

海幢寺中的“素仁格”盆景(图片来源:广州海幢寺)

“素仁格”盆景的缘起

素仁禅师,俗名陈素仁,生于广东新会书香世家。幼逢家道中落,遂皈依佛门,师从鼎湖山庆云寺亮思长老。离寺后辗转至佛山仁寿寺修行,其间与“玄社”成员孔泰初、叶恩甫、王安初等盆景名家深入交流,博采众长,奠定了“素仁格”盆景清逸绝尘的美学根基。后主法于广州海幢寺,该寺作为广州佛教“五大丛林”之一,自明末便以寺僧艺文著称,僧众素以书画园艺参禅悟道,形成“禅艺双修”的传统。海幢寺藏有1796年由西班牙商人请画匠绘制海幢寺的画作,可窥当年禅林胜境:古榕垂荫掩映飞檐,曲径通幽处皆见盆景陈设。地藏殿、祖师堂、诸天阁等处,虬曲的九里香、朴拙的山橘与玲珑英石相映成趣,其树石搭配之法、釉彩陶盆之选,竟与当代岭南盆景形神暗合。盆器形制,多见石湾窑特有的翠蓝、豇豆红釉色,器型方圆兼备,与树姿构成阴阳虚实之妙。此外,外销画中大到殿堂布局,小到日常起居,都能体现当年文人的审美和佛门文化的结合,这种将禅宗空灵之境注入盆盎的创作传统,恰为素仁日后开创“素仁格”埋下伏笔。

释素仁供奉佛龛(图片来源:广州海幢寺)

民国时期《广州大观》登载的海幢寺及住持释素仁信息(图片来源:广州海幢寺)

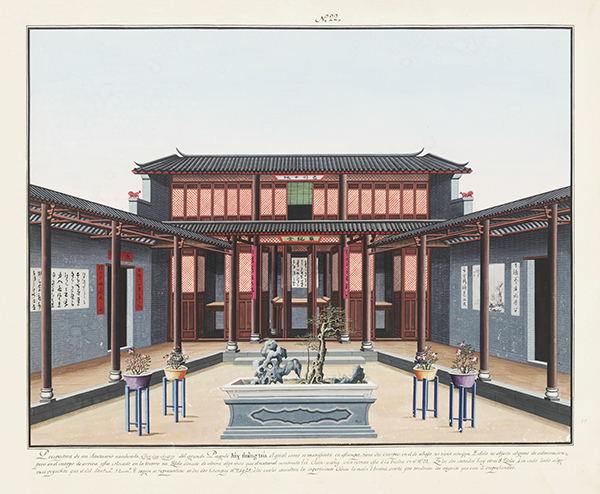

1796年西班牙人阿格特订制海幢寺外销画册中的地藏殿(图片来源:广州海幢寺)

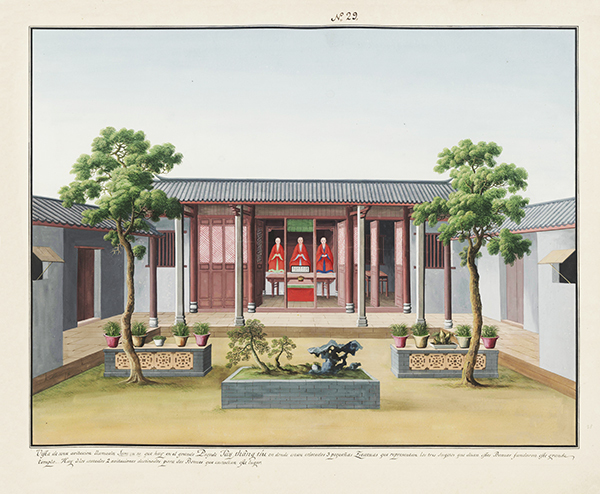

海幢寺外销画册中的祖师堂(图片来源:广州海幢寺)

海幢寺外销画册中的诸天阁(图片来源:广州海幢寺)

1957年素仁参加艺菊展,从左至右依次为:素仁、廖健文、黄锦、莫珉府(图片来源:广州海幢寺)

素仁禅师所处的年代,正值岭南盆景风格创立、发展和成熟的时期,他直接参与其中并成为先驱者,其盆景带有明显的岭南盆景崇尚自然、务实创新的风格特征。他长期生活在岭南地区,深受岭南文化的熏陶,而长期的佛门生活和修行,使素仁形成了朴实无华、清高脱俗的性格,达到心灵空寂的境界,再加上他热爱大自然,喜爱中国书画,特别是倪瓒和八大山人笔意,这些在他的盆景创作中体现为超尘脱俗、孤高清雅的风格。素仁禅师在盆景创作上有着自己独特的见解,他曾说:“至于我选择树材,有所偏好,总与人不同。”“偏爱那瘦劲高飘的形格。”“我的盆栽的风格,总离不开飘逸清疏。几枝子母交搭高树,我感觉有自然的风意,毫无牵强的迹象。”正是这种对盆景独特的理解和追求,促使他开创了“素仁格”盆景这一独特风格。

莫珉府书写的艺菊展简介,内容提及莫珉府和素仁等应展出展委员会和广州文化公园邀请,负责主持“艺菊观赏馆”艺术品的培植工作。(图片来源:广州海幢寺)

“素仁大师盆景遗作展览”请柬,莫珉府设计(图片来源:广州海幢寺)

20世纪50年代,广州市每年都举办盆景展览,每次参加展览的展品都有数百盆,造型多姿多彩,各异其趣,表现了各位作者的个性和艺术风格。到了60年代初,广州市文化部门专门组织了一次“盆景艺术评选展览”,展出地点在越秀公园。推举出当时的知名盆景艺人孔泰初、素仁、蔡俊三以及广州市文化局代表组成评议小组,商定岭南盆景评比的标准。评比的标准包括外形构图和内在章法以及全局等三大部分。外形构图要求造型新颖,有形有神,不落俗套,富有诗情画意。评出的优秀作品,由广州盆景研究会于1962年结集出版了《广州盆景》,当中收录了孔泰初、莫珉府、素仁、黄锦、苏樵、周星甫、陈德昌、陈麟甫等二十多位作者的上佳作品。

20世纪80年代后,文化艺术领域呈现出蓬勃发展的态势。盆景爱好者们在传承“素仁格”盆景传统风格的基础上,开始尝试融入现代审美观念和创作手法,使“素仁格”盆景在保持其高飘清秀、简括自然的核心特色的同时,更加符合当代人的审美需求。例如,在盆景的造型上,一些创作者在保留传统瘦劲高飘树干和稀疏枝叶布局的基础上,对枝干的线条进行更加细腻的处理,使其更具流畅性和韵律感;在选材上,除了传统的树种外,开始尝试引入一些新的植物品种,丰富了“素仁格”盆景的素材选择。

《盆景文集》书影,内载素仁《我对盆栽艺术独创风格的尝试》一文(图片来源:广州海幢寺)

随着盆景艺术交流活动的增多,越来越多的盆景爱好者开始关注并学习“素仁格”盆景的创作技巧,其独特的造型风格和蕴含的文化内涵逐渐被人们所认识和喜爱。“素仁格”盆景的理论体系也得以进一步完善,在出版的各种有关岭南盆景的专著中均有关于“素仁格”的介绍,如2000年出版的《广东盆景》、2003年出版《岭南盆景造型艺术》、2015年出版的《岭南盆景植物》等著作。盆景艺术家们在实践中不断总结经验,对“素仁格”盆景的选材、造型、布局等方面进行深入探讨,形成了较为系统的实践知识。

“素仁格”盆景的艺术特征

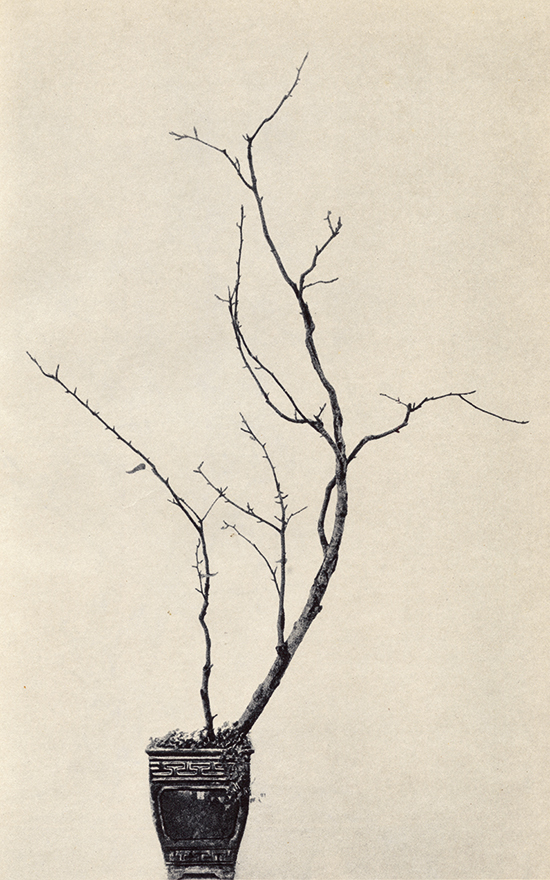

素仁当年莳养与创作的盆景今已无存,唯赖《广州盆景》存世的五帧盆景作品图像可窥其艺境精髓,分别为蜜梨素材作品《春初》、九里香素材作品《姻缘》、九里香素材作品《青苍》、红枫素材作品《向我话深秋》和九里香素材作品《欲偃》。虽仅存五帧,却各具风姿。细观之下,仍可窥见其共性特征——枝法洗练达至简之境,构图留白蕴空灵之美。

释素仁盆景作品《春初》蜜梨(图片来源:广州海幢寺)

造型之简,乃“素仁格”盆景最著之特征。其作品摒弃繁缛修饰,独尚极致简约。选材必取瘦劲高飘之桩,树干挺拔修长,线条流畅明快,寥寥数笔便现树木神韵。构图多取经典范式,或单干独立,或双干相依,或多干并立。如《向我话深秋》为单干式盆景,仅存一主干,疏落数枝,然每枝位置形态皆经匠心经营,以最简之形传自然之美。

线条之韵,为“素仁格”盆景精妙所在。其作尤重枝干线条之经营,通过精妙修剪,使枝干呈现自然屈曲之势。刚柔相济之线条,突显树木之挺拔刚健。《青苍》中主干之直立,劲力内含;复现枝叶之灵动飘逸,若分枝之婉转,柔美外扬。此般线条交织,令静物暗含动势。《欲偃》为临水造型,主干如苍龙腾空,分枝似流云舒卷,刚柔相生,动静相宜。

留白之妙,堪称“素仁格”盆景独到之处,于方寸之间营造深远意境。素仁对此提到:“配盆、布局,我亦经常打破‘三七’‘四六’种法的常规,有时屹立盆边,有时傲倚一角,因树的姿态而定。我认为空白面适当的增加,是有助于符合自然美的艺术境界。”作品《姻缘》,植株偏居盆隅,仅占五分之一,余者皆空。此般留白非但拓展艺术空间,更引观者神思远驰。空白之处,反使主体愈显突出,令人凝神于枝干风骨,细品其造型神韵,这种偏居一角的种法被广大岭南盆景爱好者所采用。

释素仁盆景作品《欲偃》九里香(图片来源:广州海幢寺)

“素仁格”盆景的艺术特征,与广州地域风貌浑然相契。岭南温润气候,肥沃水土,滋养出独特植物风貌。其作虽仅存五帧,却鲜明区别于岭南派典型的“鸡爪枝”,独钟“鹿角枝”法。如九里香素材作品《姻缘》所示,鹿角枝主枝修长,节间匀称,与主干夹角精巧,整体呈鹿角之态,尤适高耸树型。其枝脉分明,气韵流畅,潇洒自然,最宜表现高飘写意之风。

与其他流派相比,岭南盆景的“截干蓄枝”技法呈现出显著差异。中国多数盆景流派以金属丝蟠扎为主、修剪为辅,通过人工牵引使枝叶呈云片状分布,塑造低矮虬曲的造型;而岭南盆景则完全依托修剪工艺,通过“截干—蓄枝—再截干”的循环操作,系统改造干枝结构,最终形成粗壮有力、苍劲自然的树相。在审美取向上,其它盆景流派注重整体叶片效果,岭南流派则更强调寒枝骨相,其造型技法细腻严谨,枝干布局疏密有致,尤其在落叶期更能展现其独特的线条美感。这一技法的优势主要体现在三个方面:首先,充分利用岭南地区速生树种的生物学特性,具有萌芽率高、愈合快的优势;其次,通过精确控制截蓄节奏,能够塑造出过渡自然的枝干比例;最后,其形成的“马眼”疤痕等自然特征,既记录了创作历程,又增添了艺术沧桑感。

“素仁格”盆景中的禅意

禅宗作为中国化佛教的典型形态,其思想对中国艺术产生了深远影响,“素仁格”盆景正是禅艺相融的杰出代表。禅宗主张“明心见性”“不立文字”,强调直觉体悟而非逻辑推演,这种思维方式为艺术创作开辟了独特路径。

在选材理念上,素仁和尚独树一帜的审美取向与禅宗“平常心是道”的思想深度契合。他摒弃岭南盆景常见的粗矮古桩,独爱瘦劲高飘之材。这种选择并非刻意求异,而是体现了禅者“无取舍、无凡圣”的平等观。在《姻缘》等作品中,九里香桩材虽不符合世俗审美标准,却因其自然天成的线条而独具风骨,恰如禅宗所推崇的“随缘任运”之境。

海幢寺中的“素仁格”盆景(图片来源:广州海幢寺)

造型艺术上,“素仁格”盆景的矩形构图营造出独特的静态美感。其枝干线条多取直线,这既是对禅宗“直指人心”理念的视觉诠释,也暗合六祖慧能“直了见性”的顿悟思想。这种简洁刚健的造型,既彰显高尚脱俗的气质,又蕴含向上向善的精神力量,与大乘佛教普度众生的教义遥相呼应。

海幢寺中的“素仁格”盆景(图片来源:广州海幢寺)

修剪技法更见禅心。素仁禅师主张“多一枝嫌其多,少一枝嫌其少”的极简美学,这与禅宗“净灵说”的修行要义不谋而合。通过去除繁杂枝叶,不仅展现了精湛技艺,更实现了“去妄存真”的禅修境界。在《姻缘》等作品中,疏朗的枝桠布局创造出空灵的审美空间,引导观者超越表象,直探生命本真。

禅宗“空性”观在“素仁格”盆景中得到了生动诠释。作品中的大量留白,看似虚空却意蕴无穷,完美演绎了“色即是空”的佛理。在《青苍》《欲偃》的主杆上留有舍利干,通过残缺美展现生命无常,传递出深邃的禅意。这种艺术处理,既是对自然规律的尊重,也是对永恒真理的叩问。

海幢寺中的“素仁格”盆景(图片来源:广州海幢寺)

自然意境的营造是“素仁格”盆景的另一精髓。禅宗认为“青青翠竹尽是法身”,素仁则通过模拟自然山水,在方寸间再现造化神工。其作品既有岁月沧桑的质感,又具山水画卷的灵动,观之令人顿生林泉之想。这种“虽由人作,宛自天开”的境界,正是禅宗自然观的生动体现。

空灵与寂静的意境营造,更将禅理推向极致。“素仁格”盆景通过极简造型和巧妙留白,创造出超凡脱俗的审美空间。在《姻缘》等作品中,疏朗的枝叶与静谧的灰色背景相得益彰,微风过处的沙沙声反而衬托出更深沉的宁静。

“素仁格”盆景中的“笔意”

中国书画“意在笔先”理论与盆景艺术的深度融合,在“素仁格”盆景中形成了独特的艺术体系。卫夫人是“意在笔先”最早的提出者之一,她在《笔阵图》中论执笔时提到:“若执笔近而不能紧者,心手不齐,意后笔前者败;若执笔远而急,意前笔后者胜。”强调创作前需先有“意”的谋划,再落笔实践。唐代书画理论家张彦远在《历代名画记》中提出书画用笔同法:“顾恺之之迹……意存笔先,画尽意在,所以全神气也。”他通过总结前人经验,将“意”的引领作用拓展至绘画领域,强调创作中“意”贯穿始终的重要性。清代画家郑板桥提出“意在笔先,趣在法外”,结合自身画竹实践阐释:“其实胸中之竹,并不是眼中之竹也。因而磨墨展纸,落笔倏作变相,手中之竹又不是胸中之竹也。”“眼中之竹”是经过主观提炼的意象,创作前需明确构思,落笔时则不拘泥技法,追求自然意趣。尽管董其昌在艺术理论上力主“一超直入如来地”顿悟式的创作理念,但现存的大量画稿——如故宫博物院所藏《集古树石画稿》卷——却揭示了一个不争的事实,他在创作前往往会对画面元素进行极为精心的构思。

盆景创作的“意在笔先”指创作者必先以桩材原生形态为根基,结合所要表达的主题意境,在胸中勾勒出完整的艺术图景。桩材与构思若能相得益彰,则作品自然独具风骨;若勉强凑合,终将形存神失。得桩材之初,创作者便需悉心揣摩其天然形质与生长特性,融汇个人艺术追求,形成完整的创作构思。这一构思过程既包含整体造型、体量比例的把握,又涉及枝法运用与盆器搭配的考量,实为后续创作之根本。优秀的盆景作品既要师法自然,追求形似之妙,更需通过艺术提炼,赋予独特的神韵气质。

海幢寺中的“素仁格”盆景(图片来源:广州海幢寺)

岭南盆景艺术大师孔泰初尤为擅长运用绘画中“意在笔先”的创作手法。每当获得一件盆景坯材时,他必先潜心揣摩其天然形态,同时深入研究该树种的生长特性,在纸上反复推敲构图。他深谙传统画理,依此对坯材进行精妙的取舍加工,待整体造型确定后,更以宣纸绘制成图,作为日后创作的艺术蓝图。虽然素仁没有创作盆景的草图传世,但是其颇具画意的作品必然有“意在笔先”的过程,才能巧妙地实现从二维平面到三维立体的艺术转化。素仁取法明清古画之意境,构图尚意重神,布局疏朗明快,尽显文人清逸之趣。

在造型理念层面,“素仁格”突破传统盆景“形似”的窠臼,将倪瓒“逸笔草草”的文人画精髓融入创作,与岭南主流“截干蓄枝”技法形成鲜明对比。如《姻缘》,其“七分天然”原则通过精简枝桠,仅保留三两个枝干,通过营造虚实等手法,将倪瓒山水画的空灵意境转化为立体空间语言。这种“立体重构”不仅体现在单体造型上,更形成“清瘦疏淡”的审美体系。

海幢寺作为“素仁格”盆景艺术的发源地,其深厚的禅艺交融传统构成了独特的美学生态。天然和尚创立的“海云书派”所倡导“以禅通艺”理念,为“素仁格”提供了核心创作方法论,以“点画皆参禅机”的思想,在盆景造型中转化为立体化的笔墨语言。如《青苍》,九里香主干线条取法书法中“屋漏痕”肌理,通过皴裂质感传递岁月的痕迹;分枝走势暗合怀素草书“惊蛇入草”的动态韵律;叶片疏密布局则呼应水墨的浓淡层次。瘦劲高飘的桩材既是书法线条的立体呈现,更是“直了见性”禅理的物化载体。

海幢寺中的“素仁格”盆景(图片来源:广州海幢寺)

“素仁格”盆景与僧人绘画在艺术理念上可谓一脉相承,二者皆以简净的形式诠释禅宗哲思。八大山人画作中的孤鸟、残荷、空山等意象,通过极简笔墨构筑“无相”之境,展现禅宗顿悟的审美追求;而“素仁格”盆景则以瘦劲高飘的桩材、疏朗的矩形构图与大面积的留白,营造出空寂澄明的意境,生动诠释了禅宗“平常心是道”的修行理念。其代表作《姻缘》中斜刺的枝干既彰显孤傲之气韵,又与八大山人笔下那些夸张拉长的叶柄形成跨时空的呼应——前者矗立于虚空,后者孑立于水面,二者皆以“少即是多”的减法艺术,共同演绎着禅宗“真空妙有”的深邃哲学。

“素仁格”盆景与僧人绘画,皆以禅宗思想为内核,是绘画、书法、禅宗与盆景艺术融合的独特艺术门类。素仁禅师的艺术革新,彻底重构了盆景的审美维度:将其从单纯模仿自然的“缩景术”,升华为一种“立体的文人画”。如同倪瓒、董其昌或八大山人笔下的树木,并非现实中具体树木的摹写,而是对自然之态的提炼与抽象,体现了中国文人画“不求形似”的精神内核。素仁的盆景创作超越了自然形态的束缚,他将文人画的意境融入盆景,使那“源于自然而高于自然”的画中意象得以在立体空间中具象呈现。

“素仁格”对当代盆景的影响

由于素仁禅师仅有五件作品照片存世,因此对后世产生深远影响的并非其盆景的具体形态,而是其创作理念,尤其是其中蕴含的禅意与书画笔意。盆景创作者们将这一概念形象化,把“素仁格”盆景的形态符号化,同时将繁复的技术简约化。这种形式上的简化降低了创作门槛,使大部分盆景爱好者得以凭借自身文化修养进行构思创作,正如文人画“以书入画”理念让非专业画家执笔作画,“素仁格”成为文人艺术在盆景领域的延伸。

在当代盆景艺术领域,“素仁格”风格展现出蓬勃发展的态势,离不开深度交流与互鉴。2016年,韩学年、温雪明、谭汉明组织“素仁格”盆景爱好者于8月17日、10月1日分别在新会、顺德举行了两次“弄文玩素——树友乐聚”雅集。2017年9月28日,岭南“素仁格”盆景艺术研讨会在其发源地——广州海幢寺举行,特设展览展出当代岭南盆景艺术家作品80件。2021年5月13日,广东省博物馆举办“禅风雅意——岭南寺僧书画暨海幢寺文化展”,展览现场展出“素仁格”盆景多件,开幕当天举行的学术座谈会上,学者们对海幢寺的碑刻经籍、园林盆景、外销画等进行了探讨。2024年7月25日,由中国国家博物馆、广东省文物局联合主办的“禅风雅意——岭南寺僧书画暨海幢寺文化展”在国博亮相,其第二单元“海幢古韵”中别具一格的“素仁格”盆景艺术引起广泛好奇和关注。2023年11月20日于广州海幢寺举办第二届岭南佛教文化节系列活动之海幢寺素仁盆景展,汇集了广东省内200余盆含“素仁格”盆景在内的各流派精品小微盆景。2025年4月30日,“素心观止 枝间悟道”岭南盆景拙政园特展在世界文化遗产苏州拙政园启幕。这是岭南盆景第一次以独立的主题走出广东省。本次展览主要选取“素仁”盆景为主题,素雅简洁的艺术风格与苏州园林中的楼阁厅堂相契合,岭南与江南的文化碰撞出了新的艺术火花。这些展览既彰显了“素仁格”盆景艺术的多样性,也促进了其美学理念的传播。专业研讨则聚焦其文化内涵、艺术价值与未来方向,为传承创新提供了坚实的理论支撑。“素仁格”已超越单一风格范畴,跃升为岭南乃至中国盆景界极具影响力的重要文化符号。

评论

发表评论