(四月初四)

安坐青狮智作愿,倾心尽力践行。

胸无杂念性空灵。修行萌正见,彻悟觉提升。

持至以恒无懈怠,精通四谛真经。

言箴广众意清醒。聪明无主见,智慧法无垠。

(四月初四)

安坐青狮智作愿,倾心尽力践行。

胸无杂念性空灵。修行萌正见,彻悟觉提升。

持至以恒无懈怠,精通四谛真经。

言箴广众意清醒。聪明无主见,智慧法无垠。

一、得妙色音-----多拜佛、罪障消灭、相貌会转变为好,声音和身体会庄严起来。二、出言人信-----拜佛若专心诚恳,培植德威,说话会得到别人自然信服和尊敬。三、处众无畏-----拜佛精进、身体不倦、心不散乱、何处何地无有畏惧、仪态安详。四、众人亲近-----拜佛用功、无论到何处都有许多人过来亲近恭敬..

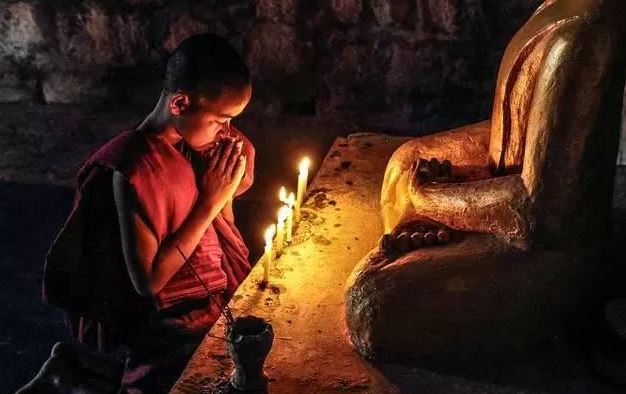

如何拜佛?梦参老和尚开示:礼拜时要注意,如果礼拜时很轻慢,怀着我慢心礼拜是不可以的,我的老师教我,绝不蹲摆拜垫,所以我们磕头都是往地下磕。弘一法师说礼佛还要摆个架子,这叫我慢礼。还有一种,求名礼,是说我礼佛,将来得个好名声,这是假修行,求名,求得人家赞扬。还有身心礼,身体在叩头,..

常有人问我:拜佛供奉什么香最好?这可把我问得愣住了!舍下小小佛堂从不上香。尽管常有热心人士送来各种名贵的香,什么都有,檀香、沉香、线香、卧香、枝香、条香、片香、炉香种种名牌,琳琅满目;又有现佛香,点燃之后,香灰柱立,渐渐现出佛像或菩萨;也有假香,是电灯小泡亮了现出一点火光的,我都..

所以有时候各位我这样讲,你对你母亲那么轻声细语,那么温柔体贴,那么好,她要怎样都没关系,你也要用这种方式去对待众生。所以话说回来,一个不会孝顺的人,没用、没用!一个会孝顺的人,你也要会孝顺众生,你不能只孝顺你父母。就像各位叫做火山孝子,孝顺孩子,你对你孩子那么执着,结果不太理别人..

南无薄伽梵如来应供正遍知释迦牟尼佛:住于中央身纯金色,右手按地,左手定印上托满盛甘露之钵,着出家三衣,像好庄严光明莹澈,体似琉璃,于自身所生光蕴之中金刚跏趺而坐,作是观者能消过去生中一万劫罪业。南无薄伽梵如来应供正遍知金刚不坏佛:又名能催破金刚藏如来,作是观者能消过去生中一万劫罪..

香也叫信香,上香就是发信号,表示你有信心。香真正的意义是戒定真香!持戒、得定、开慧那才是真正的修行!烧香礼佛的真实意义在于表达对佛陀的尊敬、感激与怀念。去染成净,奉献人生,觉悟人生。烧香的含义有四个方面:1、表示虔诚恭敬供养三宝,以此示范接引众生。2、表示燃烧自身,普香十方,提醒佛门..

宣化上人 一九八七年六月廿三日 开示万佛圣城每年庆祝浴佛节,都在户外举行。今天太阳晒得很热,有些人站在那儿久等,被晒出汗来了。其实,太阳晒也是考验,看你是否诚心来浴佛?假如有诚心,就晒一点也不觉得苦;如果没有诚心,就会受不了。既然有些人受不了,以后浴佛方式可以改良,从大殿出来后走远..

在万佛圣城每年庆祝‘浴佛节’,在户外举行。今天太阳晒得很热,有些人站在那儿久等,被晒出汗来了。其实,太阳晒也是考验,看你是否诚心来浴佛?假若有诚心J就晒一点也不觉得苦。若无诚心,便受不了。既然有些人受不了,以后浴佛方式可以改良,从大殿出来后走远一点。绕回来浴佛后即走回大殿,就不必..

无相拜佛是一无所求而拜,其中又分三个层次。最初知道自己在拜,体验自己在拜的每一个动作,指挥着自己的身体在拜;进入第二个层次则是知道自己在拜,体验自己在拜,但是指挥的心已经没有了;最后达到第三个层次,既没有指挥,也没有体验,但是清清楚楚知道人在拜,不介意这个人是谁?反正“他”在拜。所..

无相拜佛的重点:静、稳、匀。静者:摄心忆佛,心地明静,专注一境。稳者:重心沉稳,轻松放松。匀者:净念相继,融入规律动作,缓慢均匀。如是无相忆佛拜佛,时日既久,有益身心健康。得力之时,蕴育定力;藉此事修,以观照力,一念慧起,自然契入实相境界。注:建议一天至少拜佛一小时,不要分次拜(或..

顶礼三十五佛之一:南无无垢佛顶礼三十五佛之一:南无无垢佛 “三十五佛”指常住十方一切世界的三十五佛。《佛说决定毗尼经》说:犯了五无间业的人,应在三十五佛之前至心忏悔。 (注:六月将每天更新一佛德相,同沾佛缘) 第一尊:南无无垢佛 南无无垢佛,善男子、善女人恭敬与清净顶礼可消除弑父之罪障..

(诗词拜佛)临江仙 顶礼释伽牟尼佛成道日(诗词拜佛)临江仙……顶礼释伽牟尼佛成道日 (农历十二月初八) 舍弃侯门求大彻,横眉冷对红尘。 菩提树下撰经文,宏扬慈善爱,普度众黎民。 一世倾心兴佛教,修成不灭金身。 太平盛世敬天恩,三江腾瑞气,五岳涌祥云。..

身无邪行,最好多拜佛,拜佛的功德很大,效果非常殊胜。如果每天拜一百拜,永不中断,拜上一年,你决定健康长寿、身体柔软、百病不生。以清净心、恭敬心拜佛,拜时没有一个妄念,这样自自然然感应道交,有求必应。 拜佛时,每个动作都合乎威仪,全身运动都达到了。我出家前,忏云法师只教我拜佛,每天..

法增比丘答∶对佛像顶礼是要对治我们的我慢和我见,藉外在的形式来训练自己,使我们消除高傲。佛陀所觉悟的道理,不是一般凡夫能明了的,就算是证果的声闻阿罗汉也不能比拟。我们必需完全净化自己污秽的心,才有可能见到佛智的一斑。佛像代表佛陀,他是我们的根本导师,为了表示对佛陀伟大觉悟的尊敬,向佛陀顶..

问 :南传比丘是否能向菩萨像(如:弥勒菩萨像)顶礼、问讯或合掌?帕奥禅师答 :依据南传的戒律,比丘不应向在家人、女人、天神或梵天顶礼或合掌。因此,如果弥勒菩萨现在是一位比丘,而且戒腊比我们高,那么我们应当礼敬他;然而,如果他的戒腊比较低,则我们不应向他致敬。如果他是在家人、天神或梵天,那么我们也..

每年节假日,很多人都会去寺院拜佛祈愿,但是拜佛需要注意哪些问题呢,如何拜佛才如法如理呢?烧香拜佛时,又该说些什么?下面介绍一些在寺院拜佛时需要注意的问题:1、在殿堂礼拜时,不能站在大殿的中央,因为这是方丈或住持的位置。2、有人礼佛菩萨,不能从其头前经过。3、凡是合掌,不能十指参差、..

1、到寺院吃斋饭要珍惜,不要浪费。一般寺庙里的斋饭都是对外的,如果斋饭吃不完,可以把它带回去,但是不可以再倒回,或者可以喂小动物做布施,尽量发挥到极致不要浪费。2、到寺院吃斋饭,个人建议交钱。因为寺庙里的饮食,来自社会上的居士自发地供养,十方来十方去,共结下十方缘,所以方便后来者多..

编者按:现在很多人游玩的时候都喜欢上古寺,一是欣赏美景散散心,二是上香拜拜佛表达对佛陀的尊敬,那么上香可不是简单的点上香插在香炉上就可以的,还有就是在拜佛时也不是简单的一跪一拜就好了的,今天小编就为大家带来关于拜佛礼仪时标准的礼佛姿势。拜佛时,要慢慢拜下,慢慢起立,一个动作、一个..

礼佛、拜佛是广大僧众的礼仪规范又是佛学文化的一个组成部分。正确认识和对待礼佛、拜佛的真实意义很有必要。因为一切众生皆能成佛,皆有佛性故。我们到大殿,礼拜佛菩萨,为什么?是为了成就一颗菩萨心,并不是盲目地迷信。什么叫迷信?不相信自己能成佛,不相信自己根本功用与诸佛本来无异,这样礼拜..

自从有人类以来,对母亲的讴歌就从未停止过。古人对母亲的情感,大部分都浓缩在诗词中,今天是母亲节,让我们欣赏这些写给母亲的诗词,感恩母亲。游子吟唐孟郊慈母手中线,游子身上衣。临行密密缝,意恐迟迟归。谁言寸草心,报得三春晖。游子唐孟郊萱草生堂阶,游子行天涯;慈母倚堂门,不见萱草花。赏..

醒世诗词选于凌波居士选辑罗状元醒世诗其一富贵从来未许求几人骑鹤上扬州与其十事九如梦不若三平两满休能自得时还自乐到无求处便无忧而今看破循环理笑倚栏杆暗点头其二戈盾随身已有年闲非闲是万千千一家饱暖千家怨半世功名百世冤象简金鱼浑已矣芒鞋竹杖兴悠然有人问我修行事云在青山月在天其三为人不必..

每天做早课时,我们都会念普贤菩萨十大愿王,其中第一大愿就是礼敬诸佛。礼是表相的礼仪,敬是从内心生起恭敬之心,再通过拜佛的形式表现出来,唯有内心至诚恭敬,外表才会合乎礼仪。诸佛即十方三世一切诸佛。十方是空间,意味着这个世间的佛我们都要恭敬;三世是时间,意思是过去已经成就的释迦牟尼佛..

9、顶礼李开宇顶礼,是我近几年才熟悉的词,以前,我一直称之为磕头。孩提时,每逢大年初一,我被父母打扮一新後带到爷爷奶奶房间去磕头,祖父母笑得合不拢嘴,而後取出花花绿绿的糖果、糕点,还有一只装有压岁钱的红包。我随後开心地上街买小人书、鞭炮,一直疯到元霄过後进了幼儿园,有一次,一个富..

忏云法师开示拜佛的好处拜佛的好处一、得妙色音--多拜佛、罪障消灭、相貌会转变为好,声音和身体会庄严起来。二、出言人信--拜佛若专心诚恳,培植德威,说话会得到别人自然信服和尊敬。三、处众无畏--拜佛精进、身体不倦、心不散乱、何处何地无有畏惧、仪态安详。四、众人亲近--拜佛用功、无论到何处都..

禅宗对诗词有过什么影响◎ 潘桂明才诗说:今山僧与居士评诗,居士与山僧谈禅,何耶?自古诗情半个禅,以诗为禅,以禅为诗,无可无不可也。禅与诗在唐以后过从甚密,互相影响,互为补充,这早是历史事实了。两者都需要内在的感受和体验,都注重启示和象喻,追求一种言外之意,强调一种幽远的境界。元好..

闭关每天精进拜佛,心想事成净界法师设我得佛,他方国土,诸菩萨众,闻我名字,欢喜踊跃,修菩萨行,具足德本,若不尔者,不取正觉。我们加以解释。在我成佛以后,他方国土的菩萨众,他能够受持我的名号,包括礼拜、赞叹、观想,另一方面,他能够以欢喜的菩提心来修习六度的菩萨行,这有什么结果呢?具..

无量寿佛亦号无量光佛....其有众生遇斯光者,垢灭善生,身意柔软。若在三途极苦之处,见此光明皆得休息,命终皆得解脱。—无量寿经膝一落地,(尚未坐下)手就放松柔软。·无论拜佛,及日常动作中,随时要锻炼‘一心’,‘放下杂缘’。┌身:一心—一个自然物理重心,不必多处‘白耗力’紧张。└心:一..

·姿势正确拜佛、自然引发深长呼吸(丹田的呼吸)。·当姿势正确拜下去,自然有强而有力,彻底的‘呼气’,可以把我们体内废气,乃至内心烦恼,气闷怨恨,一起吐出去。把内心执著一扫而光,产生‘安定心’作用。·彻底吐气,然后全身放松,充分吸气,如此彻底换气,不会有‘死腔’‘废气沉滞’。·我们..

·俯首,在佛法方面的涵义是代表对佛的礼敬、尊重。也是心悦诚服的自然流露。亦即完全接受教诲的‘点头称是’。也代表返观、检视自身,由五欲六尘中一念回心,反躬自省,回首如意莫外求。‘佛在灵山莫远求灵山只在汝心头’ (无须翘首东张西望)·拜佛不是向外追求,是向自心开发,故俯首返观。开发出..

各‘分解动作’之佛法涵义及医学原理跪地—代表‘谦恭到底’,‘彻底改造内心’。而活动最底下的‘蹠趾关节’代表由最底层、最深处改造起,清扫起。(如图)这动作可拉伸每一条脚筋,使令松灵,也可使平日沉积于脚底、脚趾之废物、垃圾有机会清除。平日,因地心引力,会使很多废物,沉在脚底,及脚趾末..

微信

微博

QQ空间

百度

贴吧

邮箱

复制链接

使用微信"扫一扫"分享给朋友

或点击右上角"..."发送给朋友

请使用微信扫码

扫码后自动注册/登录

评论

发表评论