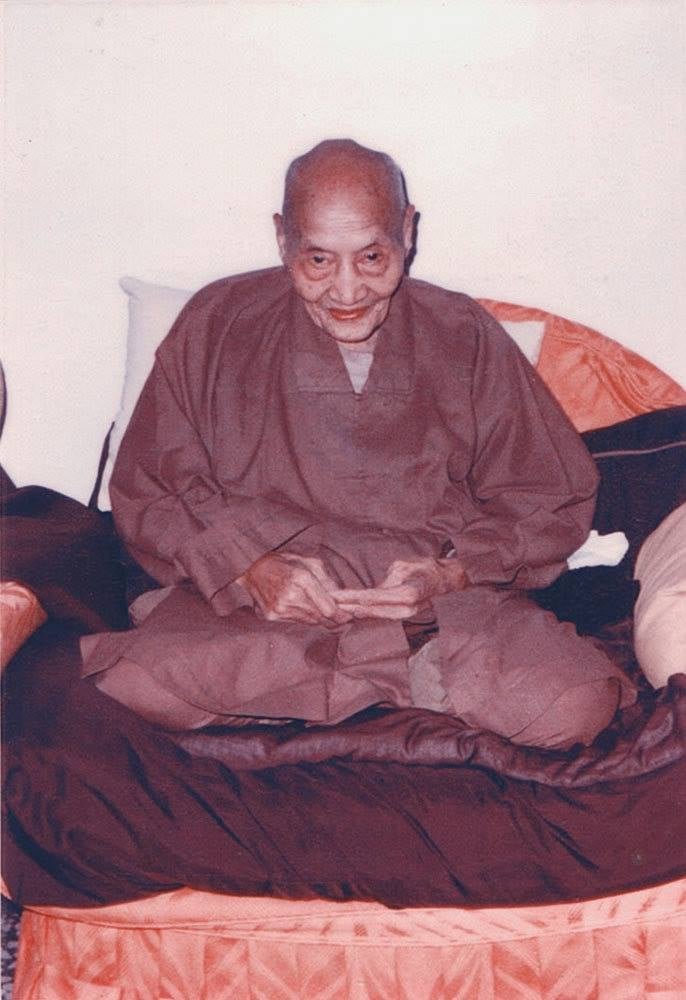

廣欽老和尚常言:

「有願,就會有緣。」

願力,不可思議!

所謂:「神通敵不過業力,業力敵不過願力!」。

嵩岳元圭禅师对岳神说:

“佛七能三不能:

佛能空一切相,成万法智,而不能即灭定业;

佛能知群有性,穷亿劫事,而不能化道无缘;

佛能度无量有情,而不能尽众生界,是为三不能也。”

又说:

“定业亦不牢久,无缘亦是一期。

众生界本无增减,且无一人能主有法。

有法无主,是谓无法。无法无主,是谓无心。

如我解佛,亦无神通也,但能以无心通达一切法尔。

既众生界本无增减,则度众生亦无所谓尽不尽也。”

廣欽老和尚常言:

「有願,就會有緣。」

願力,不可思議!

所謂:「神通敵不過業力,業力敵不過願力!」。

嵩岳元圭禅师对岳神说:

“佛七能三不能:

佛能空一切相,成万法智,而不能即灭定业;

佛能知群有性,穷亿劫事,而不能化道无缘;

佛能度无量有情,而不能尽众生界,是为三不能也。”

又说:

“定业亦不牢久,无缘亦是一期。

众生界本无增减,且无一人能主有法。

有法无主,是谓无法。无法无主,是谓无心。

如我解佛,亦无神通也,但能以无心通达一切法尔。

既众生界本无增减,则度众生亦无所谓尽不尽也。”

广钦抵台时,已55岁,初在基隆的极乐寺、灵泉寺等处挂单。中秋节后,到台北新店,在碧潭吊桥对岸的空军公墓附近,得一废置的日式空屋住下来。翌年,于新店后街的山壁间,凿了一个山洞,命名曰广明岩后来于此改建成了广明寺。1951年,他在山洞右后方的大石壁上,雕凿了阿弥陀佛大佛像和佛龛。佛龛高两丈..

佛陀在世时,有一国境邻海,海中龙王时常兴云作雨,致令水患时闻。须竭长者为消灾祈福,恭请释迦牟尼佛至国内应供。龙王虽明知佛陀莅临,却依然故我,大肆发威,水淹国。慈悲的释迦牟尼佛,护念众生性命,斋饭用毕随即施展神通,将国民悉数带往天界的阿耨达池。到达天界后,大众依序就座,此时,天帝心..

一、诚心忏悔佛说:弥天之罪,挡不住一个“悔”字。佛说众生的病就一种病--“业障病”(不管是什么病,皆因恶业召感的果报,不同的恶业召感了不同的病。)治众生病的良药就一种,忏悔为药。只要真心忏悔,能消一切业,业消病自除,所以忏悔能治一切病。有很多人说让他忏悔,他总认为自己没有做什么坏事,..

一种认为一个人的行为在道德上所产生的结果会影响其未来命运的学说。“办事”--- 僧团按照戒律的规定,处理僧侣个人或僧团事物的各种活动,如受戒羯磨、忏悔羯磨等。(* 印度传统宗教包括印度教、锡克教、佛教、耆那教都有业力的观念,梵语,梵文,它是印欧语系印度-伊朗语族印度语支的一种语言,也是印..

十六品主要让我们能明白什么是业障,什么是业力。这里有个细分的概念,业障是指我们主观意识的认识和执著,业属于惯性,障属于意识的不明了。因为你有固定的意识,这个固定的主观观念意识的延续,导致了你对新的东西或者对你的意识心当中所不能了解的事物也好人也好产生所谓的障碍。业障是没有所谓来由的..

1.谓行为、言语、思想等各方面所表现的能力。《宋书·蔡廓传论》:“ 蔡廓 虽业力弘正,而年位未高,一世名臣,风格皆出其下。”2.佛教语。谓不可抗拒的善恶报应之力。南朝 梁 沉约 《佛记序》:“分五道於人天,设重牢於厚地,各随业力,的焉不差。”宋 陆游 《西林傅庵主求定庵诗》之二:“业力驱人..

佛学中业力重的意思是由造作而产生的力量和作用很大。这是佛教为解释宇宙人生一切因果现象而使用的一个中性名词。依佛学的解释:“业力者,即控制一切自然界和道德界现象之因果律也。”业力思想的极端复杂性和含混性,我们可以从六个角度来探讨业力论的思想,佛法所说的业力,根据行为属性,有善业、恶..

佛家三业佛家的三业:身、口、意三业。 佛家的三业中的业:主要指身、口、意的行为、以及随此行为而来的延续的结果。 佛家指三业中的不正当的具体行为如下:(1)身之孽业:杀、盗、淫(2)口之孽业:两舌、恶口、妄言、绮语(3)意之孽业:贪、嗔、痴佛家的戒律就是用来防止我们身口意三业造恶! 妙法莲华经..

在佛教之中,有“业力”这一概念,因此,也有“消业”这一说法,众生之所以有因果报应,其实都是从“业”而,因此,所谓的修行,从某种角度上说,就是在“消业”,等“业”消完了,也就是脱离苦海,觉悟成佛了。那么,佛教之中,“业力”是什么?如何理解呢其实所谓的“业力”,我个人的看法是,“我”..

《十善业道经》一切众生心想异故,造业亦异,由是故有诸趣轮转。龙王!汝见此会及大海中,形色种类各别不耶?如是一切,靡不由心造善不善身业、语业、意业所致。定业和不定业所谓定业是受报时间及轻重皆已决定,反之则是不定业。如何判断某一业力属于定业或不定业呢?主要通过两点。首先,根据行为动机判..

业力,一种认为一个人的行为在道德上所产生的结果会影响其未来命运的学说(印度传统宗教包括印度教、锡克教、佛教、耆那教都有业力的观念)。其作为直接推动生命延续的力量,业力在我们的生命历程中具有重要作用,甚至可配合缘起论与无始无明化世界。佛法所说的业力,根据行为属性,有善业、恶业之分;根..

病,人人望而生畏,凡是人都逃不脱病的磨难,这是人生无法抗拒的一种灾难。佛祖释迦牟尼在论说世间八苦之中,就有一个病苦,因而认识病苦的根源,如何对待疾病,这是人们一个无法回避的人生大问题。人为何生病,病从何来,说法不一,有人说:病从口入,;又有人说病从食起。;还有人说:病从遗传而来等..

健康是人生与社会最宝贵的财富没有了健康,就没有了一切很多人死于无知,看你要做哪种人前世界卫生组织总干事中岛宏博士说过:只要采取预防措施,就能减少一半的死亡。许多人不是死于疾病,而是死于无知,死于愚昧。对健康有四种不同心态的人。第一种是聪明人,他们主动健康,投资健康,结果健康增值,..

晚餐不过饱 中医认为,“胃不和,卧不宁”。如果晚餐过饱,必然会造成胃肠负担加重,其紧张工作的信息不断传向大脑,就会使人失眠、多梦,久而久之,易引起神经衰弱等疾病。中年人如果长期晚餐过饱,反复刺激胰岛素大量分泌,往往会造成胰岛素B细胞负担加重,进而衰竭,从而诱发糖尿病。同时晚餐过饱,..

日子就这样轻轻悠悠地过着不骄,不躁不争,不吵不卑,不亢人来这一世,不过是修行一场所有的悲欢离合,爱恨情仇不过是自己的痴念只是想不开,亦或是尚未想开或许任何事情都具有双面性坏事也会变成好事在任何困境中,我们都不要失去信心相信美好的明天会展现在你面前或许我们都没有错我们都只想把生活越..

●就算再忙,每天也要抽出一定时间修法,短暂的人生很快过去,不要到临终的时候才去懊悔。●天人在生命结束前七天有预知自己的死亡时日和观察到来世去向的神通,所以内心惶恐不安,后悔没有及时修法,并利用最后的几天精进修行。可惜我们人类没有此类神通,结果往往在临终的时候都认识不到可怕之处并不..

佛学思想中最重要、最困难、最难解释,也最容易使人误解的,就要算“业力论”了。“业力论”是佛教的根本思想之一。若想进入佛学智慧殿堂,必须要明白什么是业力。希望本文能够成为让大家了解佛门智慧的一把钥匙。业力论在整个佛教中占有极为重要的地位,因为佛学的基石是建筑在业力思想上。业力论极难..

你要不与人争,就得与世无求,同时还要维持实力准备斗争。你要和别人和平共处,就先得和他们周旋,还得准备随时吃亏。如果说孔子强大的内心我们只能仰望,那么老子的机灵我们倒还可以一用。不争,是为了别人无法与你争;退让,是为了能够更进一步;柔弱,是为了可以胜过刚强。只是一味的不争、退让,以..

译经的愿力我们现在将过去所翻译的经典重新整理,务必正确详实,契合佛意。◎一九八三年十月十三日开示我出家之后,发了一个愿:要把佛经先译成白话文,然后再翻译成英文。我虽然不懂英文,可是想尽方法,能翻译多少算多少。后来到了美国,因缘成熟,于一九六八年夏天,成立暑假佛学讲习班,开讲《楞严..

我们常常觉得美是一门学问,似乎要去学很多知识才能看见美、创造美。或者需要准备很多,才能够拥有美,不然就只是琐碎的日常。可或许,美并没有我们想象得那么复杂,平凡如我们,在生活里多一点爱美的心,多做一点爱美的事,渐渐地,美就在我们的日常里。生活里处处皆有美,只是我们能否看见,能否心有..

很多时候,你之所以不开心,只有三个原因:做了决定却拧巴。过于讨好别人。没有好好对待自己。最好的人生,不过是做到这九个字:不将就,先悦己,再悦人。

这个娑婆世界,娑婆是梵语,译为‘堪忍’,意谓这个世界是苦的,而一切众生堪能忍受。何以言之是苦呢?这个世界一切法都是染污法,不清净的,故非常痛苦;纵是乐,都是苦的因,没有真正的快乐,所以叫堪忍。如穿新衣服是快乐,但被尘埃染污就生烦恼。又人最欢喜的是发财,可是财发得再多,死时亦带不去..

广钦老和尚关于念佛、修行之精要开示一念佛也不是简单的,必得通身放下,内外各种纷扰,都要摒弃,一心清净称佛名号,然后才能相应。要能将一句六字洪名,念得清清楚楚,听得明明白白,不要有一丝疑念,其他杂念自然消除,决定会证到一心不乱。如果你们信我的话,老实念佛,行住坐卧,不离这个,甚至在..

广钦老和尚法语1.人家侮辱我、欺负我、占我便宜,如果我们能忍下来,不去斤斤计较别人占我多少便宜,也不去挂碍它,这样,不但宿世业缘消除,且当下便能平静无事,又能增长福慧,延长我们的寿命。2.有功夫的人,耳朵不听人的是非,眼睛不看人的善恶,人家毁谤我们,骂我们恶人善人,都当做没听到、没看..

◎ 如 本不怕念起,只怕觉迟。 业力就是我们行为的造作,行为是一股无形的力量,行为的威力可大可小,大之无外,小之无内,行为是不可思议的,只要我们以理性处置得很中道,行为是很慈悲的、智慧的、自在的、安祥的、光明的、解脱的。行为若没有处理得体,将带来无限的贻害,使自己陷落痛苦中,接受一..

◎ 蕅 益五蕴身心幻化物宇宙无非旅泊,而泊宇内者,毕竟是甚么人?五蕴身心,邸中幻物,唤作自己不得;然离身心,又唤何物作己。谓无岂不断灭,别有与神我何异?经云:见与见缘,并所想相,如虚空花,本无所有。此见及缘元是菩提妙净明体。透此双超断常二见,便知现前一念,离过绝非;便知宇内外一切物..

有些人想通过风水先生找风水宝地,其实你找到了,也没有用。你命中没有大福报,你占了风水宝地,也占不了多久。为什么天下名山僧道多,风水好的地方,都被僧道占用。因为修道人福报比较大。一般凡夫没有那个福报。你去住了,就会生病。或者你住不长久。不信,你去五台山山顶住个几天,看你能不能住的下..

在释迦牟尼佛之前,印度有一个小渔村,村里有一个大水池。有一年天旱,水池快干了,池中的鱼无处可逃,被村中的人尽情捕捞、烹吃,最后只剩下了一条大鱼,也被捕捉了,只有一个小孩从没有吃过鱼肉,只是那天在那条大鱼的头上用小木棍敲了三下来玩耍。到释迦牟尼佛住世的时候,当时的国王——波斯匿王很..

◎ 蒋 曼物资匮乏的年代,人们因为贫穷而惜物,扔掉一件东西的理由是不能用。现在,我们把物品变成垃圾的理由是不喜欢。惜物节用反而成为小气的代名词。我们今天当然用得起,从淘宝、京东到拼多多,物品多如牛毛,只有想不到的,没有买不到的。对付一个生鸡蛋就有煎蛋器、分离器、搅拌器。如果每天都需..

是人更能三七日中。一心瞻礼地藏形像。念其名字。满于万遍。当得菩萨现无边身。具告是人。眷属生界。上来冥益,未能亲见亡眷生处,欲得显益,须要更进一步,三七日中,一心恭敬瞻礼地藏,至诚念菩萨名号,念到万罪销除,万福骈集,此时感应道交。见菩萨现无边身,遍满虚空,虚空即法身,法身无相,能现..

微信

微博

QQ空间

百度

贴吧

邮箱

复制链接

使用微信"扫一扫"分享给朋友

或点击右上角"..."发送给朋友

请使用微信扫码

扫码后自动注册/登录

评论

发表评论