自治净生活,领悟八正道,

实证涅槃法,是为最吉祥!

八风不动心,无忧无污染,

宁静无烦恼,是为最吉祥!

依此行持者,无往而不胜,

一切处得福,是为最吉祥!

摘自《吉祥经》

自治净生活,领悟八正道,

实证涅槃法,是为最吉祥!

八风不动心,无忧无污染,

宁静无烦恼,是为最吉祥!

依此行持者,无往而不胜,

一切处得福,是为最吉祥!

摘自《吉祥经》

【一心见道】 p0007成唯识论九卷八页云:一、真见道。谓即所说无分别智,实证二空所显真理,实断二障分别随眠。虽多剎那,事方究竟;而相等故;总说一心。

【真见道】指如实证得生、法二空所显的真理,与如实断除所知、烦恼二障的阶位。见道、一心见道。唯识宗所立菩萨乘之见道,分为真见道、相见道。真见道复涵括由加行功德成就而生之正断烦恼根本智的无间道,及于次一念正证所显真理的解脱道,虽涉于多刹那,然非别之所作。以其同等,故称一心;又以其无分..

十种像金刚宝石一样晶莹锐利的心,即觉了法性、化度众生、庄严世界、善根回向、奉侍大师、实证诸法、广行忍辱、长时修行、自行满足、令他愿满。

禅林以华严、涅槃、宝积、般若四经为四大部经。

亦名:得道向未具说戒制圣为遮凡行事钞·随戒释相篇:“问:‘凡夫无圣,不可得犯;圣人奉戒,一制不犯;用制何为?’答:‘制圣为遮凡。若后向说,即知是凡。为护大妄,不令有犯,岂非是要也?’”资持记释云:“问答之意,恐疑此戒被物无功;故叙本制,知非徒尔。答中,圣既无犯,说即知凡。若不制者..

指如实证得生、法二空所显真理,与如实断除所知、烦恼二障之阶位。又作真见道、一心见道。唯识论所立菩萨乘之见道,分为真见道、相见道。真见道复涵括由加行功德成就而生之正断烦恼根本智之无间道,及于次一念正证所显真理之解脱道,虽涉于多刹那,然非别之所作。以其同等,故称一心;又以其无分别智,..

“涅槃”是baliwen的音译,baliwen这个词在佛陀诞生之前很久就在印度使用了,现在已经成为一个佛教术语。涅槃意味着脱离生与死,超越生与死的烦恼,生活在永恒的幸福中。“涅槃”翻译成浴火重生。“涅槃”是佛教修行的最高理想。不是所有的修行人死后都能称为涅磐,必须有一定的结果,才能跳出轮回,生..

涅槃只能被亲身作证的圣人们完全理解。尚未证悟涅槃的人们至少应当知道它的三个特点。涅槃是常,即“不生、不长的非缘生法”,不是因缘和合而生的,是无条件的存在。 涅槃是乐,即由于此处无诸苦。 涅槃无我,就是指涅槃不为我所有、不是我、不是我的自我、在我里面没有涅槃,在涅槃里也没有我。 “入..

涅槃是什么意思?涅槃的意思涅槃指的是灭生死、灭烦恼而达到解脱无为的境界,即不生不灭。涅槃意译为圆寂,功德圆满叫做圆,业障灭尽叫做寂。涅槃是佛教修行所要达到的最高境界。为什么要涅槃?佛教认为,众生所有的行为、言语和意念都会招致业报,行善就会得善报,行恶就会得恶报。而得到了善恶报应的众..

涅槃是梵语,正音为波利匿缚男,旧云涅槃,今顺古亦云涅槃。又名泥洹,或云涅槃那,皆音之讹略,或楚夏不同。旧译为灭度,或云寂灭、无为、解脱、安乐、不生不灭等,名虽异其义则同。今单举灭度和寂灭二义释之:灭度,即“灭”除烦恼,“度”脱生死的意思。寂灭,寂谓理性“寂”静,灭谓烦恼“灭”除。..

涅槃,一切变现不为烦恼,皆合涅槃清净妙德。——《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》涅槃又译为般涅槃、波利昵缚男、泥洹、涅槃那,意译为无为、自在、不生不灭等。佛教教义认为涅槃是因为世间所有一切法都有生灭相,而仅有一本住法圆满而寂静的状态,所以涅槃中永远没有生命中的种种烦恼、..

《大乘起信论》称:“以无明灭故,心无有起;以无起故,境界随灭;以因缘俱灭故,心相皆尽,名得涅槃。”佛教大小乘对涅槃有不同的说法。一般分有余涅槃和无余涅槃两种。一个修行者证得阿罗汉果,这时业报之因已尽,但还有业报身心的存在,故称有余涅槃;及至身心果报也不存在,称无余涅槃。《肇论》:小..

涅槃是古印度梵文的音译,意译“圆寂”、“灭度”等。原意是指火的熄灭或风的吹散,后转为印度古代的一些宗教的专用术语。佛教建立后将其吸收进佛教教义里面而加以阐述。佛教认为众生既受烦恼和欲望的诸苦折磨,也受生死的力量束缚,涅槃则是对烦恼、欲望。诸苦及生死的最后的断灭,众生通过修行宗教实..

关于大乘涅槃的实证,有同于二乘者,也有异于二乘者。大乘涅槃种类有四,唐朝玄奘大师在《成唯识论》卷10 云:【涅槃义别略有四种:一、本来自性清净涅槃,谓一切法相真如理,虽有客染而本性净,具无数量微妙功德,无生无灭湛若虚空,一切有情平等共有;与一切法不一不异,离一切相一切分别;寻思路绝名..

惟贤法师答:当然有区别。什么叫法身大士呢?凡是悟入空性,了解如幻三昧及一切法当体即空,这个境界就叫法身大士。《华严经》就是佛现报身,对十住、十行、十回向、十地、等觉这四十一位法身大士宣讲的。佛的境界是很高的,法报化三身一体。佛能够现报身,说明佛有法身,法身是经过内功外功无量阿僧祇劫,积德..

佛陀在毘舍离城附近竹芳村的森林中说法后,告诉大家一个惊人的消息,就是佛陀说三个月后,自己要进入涅槃。大家的悲哀,无法言说,舍利弗是怎样也不忍见佛陀涅槃的。他在禅定中想:「过去诸佛的上首弟子,都是在佛陀以前进入涅槃,我是佛陀的上首弟子,也应先佛陀进入涅槃。」舍利弗这么想后,即刻从禅..

第四节 隋唐佛教宗派的涅槃论隋唐时代,由于天台宗、三论宗等也兼讲《涅槃经》,且影响日大,导致涅槃师说渐趋衰微。隋唐佛教的重要宗派都重视阐发涅槃佛性说,极大地推动了佛性思想的发展。就涅槃境界理论来说,各宗中最富理论创造、最具典型意义的是天台宗的论说。天台宗重视阐说「诸法实相论」,认为一切..

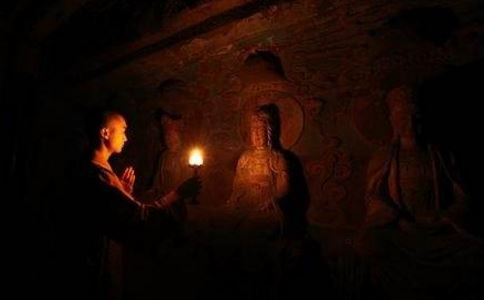

视身体如幻象的僧人超魔界到无死涅槃界4~3 知此身如泡悟此身如幻折死亡花箭越魔王视线佛陀居住在祇树给孤独园时,有一次提到某位僧人。这位僧人从佛陀那儿得到禅观题目后,到僻静处禅修。他虽然很努力,却无进展,他想回祇树给孤独园请求佛陀再拾他另一个题目。回精舍途中,他遇见海市蜃楼,他明白这现象只..

第五十六、不能导向涅槃的无记──一个治疗箭伤的譬喻有一次,佛陀到憍萨罗国首都舍卫城游化,住在城南郊外的祇树给孤独园。那时,尊者摩罗迦子在独自禅坐中,起了一个想法:「世尊对『世界是常、无常、有边、无边,生命与身体是一、是异,死后真我的有、无、亦有亦无、非有非无』这些观点,都不主动表..

震撼!阿罗汉将入涅槃前的四句话《阿含经》:“我生已尽,梵行已立,所作已办,不受后有”【后注】我这无明颠倒的一生已到尽头,清净离欲的修行已经完成,应当觉悟、解脱、断尽烦恼的事业都已圆满完成,自己清楚的如实地知道此生是最后生,将来不会再流转于痛苦的生死相续当中了。..

第七章 第五节 与北传佛经究竟涅槃境界比较第五节 与北传佛经究竟涅槃境界比较一、北传佛经究竟涅槃的概念原始佛教即以“烦恼永尽,心无取执,解脱诸漏”来解释涅槃,一切有部以“择灭”解说涅槃,大乘中观派以“缘起性空,轮涅不二”解说涅槃,唯识派以“阿赖耶离障”解释涅槃,如来藏系瑜伽学派以“清净如来..

文/大安法师佛对待我们一切众生,就像对待子女一样,用他的法乳,用他的慈悲,让我们离开三恶道,离开三界的轮回,启发我们本有的智慧。尤其佛用念佛往生净土一法,让我们得到究竟涅槃的利益。我们要理解佛心何在,佛为什么要涅槃。那么,佛是不是真的涅槃了呢?事实上,佛的法身永恒常住,佛并没有涅槃..

在《佛说月光菩萨经》中,讲了这么一个故事:在很久很久以前,在北印度有一个名叫贤石的大城。当时的国王名叫月光,寿命有四万岁。他生来就具有天眼通和宿命通,而且相貌端严。他身上自带光明,就像天上的满月一样明亮耀眼。他所到之处光芒四射,根本不需要灯烛和日月的光亮照明,所以被称为月光王。他..

第八章远离外道涅槃想本章有二节一外道种种妄想涅槃二佛说涅槃真实义第一节外道种种妄想涅槃经文尔时,大慧菩萨复白佛言:世尊,所言涅槃者,说何等法名为涅槃而诸外道各起妄想?白话解大慧菩萨请佛开示:世尊!请为我们说涅槃的含义。怎么样的法是涅槃?为什么各种外道对涅槃会起诸多妄想,各说各的涅..

问题:弟子故乡四川有一位外姓的姐姐,因为风湿性骨病变,手指和脚趾骨节严重变形,失去生活自理能力多年,痛苦折磨难以诉说。我很想帮助她,曾打电话给她,让她念佛,祈求阿弥陀佛救拔脱离苦海,可是她婉拒了,不愿意听受。师父,我很惭愧并忏悔,是我所学太浅薄,难以言表心中的感受。我该如何帮她树..

辟谷不是绝食,是要你回归最自然的生活方式。对食物乃至一切事物放下执念,你自然就能瘦下来,更获得心灵的自由。辟谷好吗?辟谷是一种科学的瘦身方式,让身体恢复到最自然的状态,达到瘦身的目的。这种瘦身方式轻松、科学,自2012年在英国兴起断食,迅速风靡全球,并在明星圈中率先流行起来。马云,王..

当下的轮回与涅槃轮回与涅槃,其体非不同。显现妙相时,若不认知心。遂受业风吹,迷乱于当庭。自心误为我,心用谓他人。能所遂对立,轮回由此生。生命就像是一班无始无终的列车,你记不得自己是什么时候上车的,你仅仅知道自己现在穿着什么样的衣服,沿途又有些什么人上车,哪些人与你有过或长或短的喧谈,哪些人..

寻找涅槃对寻找法或真理的人们而言,除了研究自己,探讨生命的本质或佛教的要义以外,没有其它活动。真正学法在自心,而非心外。心外求法只在某些层面需要,研究内在的生命或心念才是真正地研究佛法。如果研究心性,我们将会进入佛法的核心而熄灭所有痛苦烦恼。今天的主题是“寻找涅槃”。对每个人来说,在今..

如何达到涅槃:1.南传的修法在南传佛法里是依七觉支:正念,择法,精进,喜,乐(轻安),一心,舍。佛说:「有舍善法,有舍不善法,彼善法舍即是舍觉分,是智是等觉,能转趣涅槃;彼不善法舍即是舍觉分,是智是等觉,能转趣涅槃。」 (《杂阿含713经》 )或是「依远离,依离贪,依灭尽,回向于舍。」 (《相应部.觉支相应.山品..

到现在我还清楚地记得第一次见师父(净慧老和尚)的情景:一位老和尚从书桌上抬起头,从容地转过身,慈悲安详,和蔼可亲。因为是冬天,他还戴着一顶毛线织的帽子。我好奇地想:怎么和尚还戴帽子呢?我这样才一动念,师父就随手把帽子摘下来。我想:这老和尚一定有神通呢!后来师父淡然地告诉我:他没有..

微信

微博

QQ空间

百度

贴吧

邮箱

复制链接

使用微信"扫一扫"分享给朋友

或点击右上角"..."发送给朋友

请使用微信扫码

扫码后自动注册/登录

评论

发表评论