问:佛在经中用了很多比喻,说明了暇满的人身一旦失去就再也得不到了。同样佛也曾在经中说过,很多人是在辗转轮回的恶趣中出来的。这两句话矛盾吗?为什么?达真堪布答:这两句话不矛盾。

问:佛在经中用了很多比喻,说明了暇满的人身一旦失去就再也得不到了。同样佛也曾在经中说过,很多人是在辗转轮回的恶趣中出来的。这两句话矛盾吗?为什么?达真堪布答:这两句话不矛盾。

一个由众多极微分子合成的有形物质,如世界是由无数的微尘集合而成,世界称为一合相,人体是由四大五蕴合成,人身也是一合相。

无我 小乘破一切凡夫之大惑,是曰无我。无我又曰非我,我者常一之体,有主宰之用者之谓。于人身有此执,曰人我。人我又分为二,于自己有此执,曰自我。于他有此执,曰他我。然人身为五蕴之假和合,无常一之我体,则人我自我他我之无,自无待言,是毕竟无我也,是为究竟之真理。无我之义,甚深甚微,兹..

无我者,有漏之果报中,无我之实体也。又曰非我,我之意义,谓常一之体,有主宰之用者为我。一、人我 于人身有此执,曰人我。二、法我 于法有此执,曰法我。三、自我 于自己有此执,曰自我。四、他我 于他有此执,曰他我。然此四我,实为无我。一、人无我 人身为五蕴之假和合,无常一之我体,故人无我..

【熏习】我人身、口所表现的善恶行为,或意识所生起的善恶思想,其‘气分’留于阿赖耶识中,如香之熏衣,即谓之熏习。而我人身、口、意三者生起的行为,就叫做现行。换句话说,第八阿赖耶识,能将经验的痕迹保下来,这就是气分或种子。而经验(身口意三者的行为)的痕迹,能影响一个人未来的性格及行为..

人的身体。人的身体是由色(物质)受想行识(精神)五蕴组合而成的。经云:得人身者如爪上土,失人身者如大地土。

又名生空,或我空,即观人身是五蕴假和合而有,其性本空,亦即悟五蕴无我的真理。

遇佛世难、闻正法难、生善心难、生中国难、得人身难、具诸根难。

虚幻的身体,亦即人身无实的意思。

谓色受想行识五蕴所构成的人身是虚妄不实的,因为当五蕴分散时,人身也就没有了,所以说五蕴非有。

又作摩睺罗伽,八部众之一,即大蟒神,其形人身而蛇首。

(术语)人界之生也。梵网经序曰:一失人身,万劫不复。涅槃经二十三曰:人身难得,如优昙花。

(譬喻)无闻无智者名为人中之牛。智度论五曰:无闻亦无智,是名人身牛。

(术语)又云我执。不了人身为五蕴之假和合,固执有常一之我体也。菩提心论曰:二乘之人,虽破人执,犹有法执。

亦名:施福冥拔幽灵子题:施福常随、持戒但得人身必须余福助报、亡者不必受享、入处、亡人不劳祭祀行事钞·讣请设则篇:“今有为亡人设食者。依中含云,若(为)死人布施祭祀者,若生入处饿鬼中者得。余趣不得,由各有活命食故。杂含中,广明此事。若亲族不生入处中者,但施心施,其自得功德云云。乃至..

指生于人界之身体。八十华严卷六十四(大一○·三四六中):“得人身难。”梵网经菩萨戒序(大二四·一○○三上):“一失人身,万劫不复。”大般涅槃经卷二十三(大一二·四九八下):“人身难得,如优昙花。” p255 ..

指未闻佛法又无智慧之人。此人虽具人身,而心智如牛。大智度论卷五(大二五·一○一中):“有慧无多闻,是不知实相。(中略)多闻无智慧,亦不知实义。(中略)无闻亦无智,是名人身牛。” p255

蕲州乌牙山行朗禅师,僧问:「未作人身已前作甚么来?」师曰:「海上石牛歌三拍,一条红线掌间分。」问:「迦叶上行衣,何人合得披?」师曰:「天然无相子,不挂出尘衣。」

梵摩难国王经云。夫欲食。譬如人身病服药。趣令其愈。不得贪着○摩德伽论云。若得食时。口口作念。凡食限三匙为一口。第一匙默云愿断一切恶。第二匙云愿修一切善。第三匙云所修善根回向众生。普共成佛(準论。须口口作念。若省繁。但初口三匙。总念亦得)。..

(喻)戒律洁白,可以庄严人身,就好像晶莹可爱的宝珠。

指人身的皮、肤、血、肉、筋、脉、骨、髓、肪、膏、脑、膜等十二种身器。

难得兄弟,易得田地 北齐时,有一个人名叫普明,兄弟争夺财产,诉讼长达一年,他们两个人都各自找出对自己有利的证据,控告到清何河郡衙门。 清河郡的太守苏琼召请他们来,并且告谕他们:「就天下的事物来说,兄弟是难得的,田地是易得的。假使你们得到田地,而失去兄弟,心情会变成怎样呢?」 普明两..

其实,无论佛教的验证还是科学的公式,都是在因果的法则上建立的。科学是什么呢?科学作为一种积累并公认的普遍真理或者普遍定理的运用,其系统化和公式化与佛教的因果毫无矛盾之处,可说各有千秋。 怎么各有千秋呢?佛教对事物验证的方法有两种:一种是通过比量确认事物,一种是通过现量确认事物。什么..

以佛教的立场来看,杀人的定义,包括杀别人与杀自己。无庸置疑,杀人不是慈悲的行为,佛教也不允许自杀,因为自己也是人;所以杀人犯罪,而自杀既不慈悲也无智慧,也是有罪。为什么有些人会选择以自杀来作为解决问题的途径呢?因为当一个人在面对极度恐惧、无奈、厌倦之时,会对自己失去信心,对未来充..

经文云何诸觉转,及转诸所作?云何断诸想?云何三昧起?破三有者谁?何处为何身?云何无众生,而说有吾我?白话解为何觉识随缘转,攀缘作意何时尽;如何能断诸妄想,如何生起三昧心。谁身破除三界有,到何处所名何身;为何佛说无众生,复说有我无我论。经文云何世俗说?唯愿广分别。所问相云何,及所问非我?云何为胎藏,..

经文云何为卑陋?何因而卑陋?云何六节摄?云何一阐提?男女及不男,斯皆云何生?云何修行退?云何修行生?白话解何种理法属卑陋?因何而生卑陋智?何法称为六节摄?何类称为一阐提?何谓男女及不男?此等议论作何观?为何修行会退转?怎样修行不退还?经文禅师以何法?建立何等人?众生生诸趣,何相何像类?云何为财富?何..

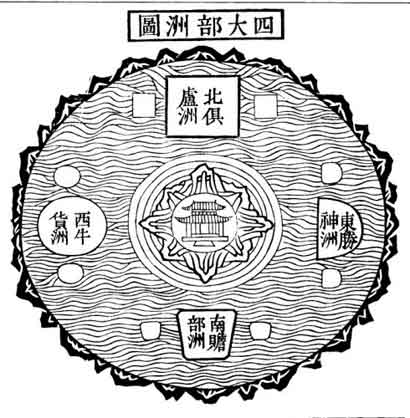

佛在《起世经》中所描述的须弥四洲,并非凡夫所见世界,是与凡夫不同层次的世界观,与现代科学所观察宇宙银河世界并不矛盾。编者按:在一些佛经中,也会介绍我们所处大千世界乃至他方世界,就具体的世界来讲,佛经也有极详细的介绍,须弥山与四大部洲就是世界基础结构。但在现代天文学上,宇宙构成又有..

空是流动的变化?诸境所显现,皆是心妙用。那么,什么是“空”?“菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃?”这首偈子说的就是空。从世界万物都是虚幻不实这个角度来看,真心的“空”,确实是空无一物的,因为找不到任何一个以固定形态永恒存在的东西,任何事物都在不断流转、不断变化。世上万物万象都..

5、宗教选择的矛盾与冲突尤其是当一个人在婚前,为了表示对伴侣的“爱”,而选择跟随伴侣的宗教,并放弃自己笃信的信仰。倘若这个人在婚后,开始后悔自己所作出的决定时,那么不必要的误会与冲突也会因此而产生。如果他们的婚姻也在这时候出现单调乏味时,这些误会将会加剧婚姻的矛盾与紧张局面……个人自由..

钟茂森:扎三根是持戒,跟学习净土经教不矛盾老法师劝导我们努力的扎好三个根,这是我们的行门,这是净土宗三福的基础,实在讲这三个根是三福里面的第一福,第一福都做不到,那往生就别谈了。所以我们修学要懂得解行并重,我们读《无量寿经》、听讲,这是帮助我们在解门上提升,增加净土的信愿;念佛也..

学佛人不能脱离生活,日常的起居都包含着禅意的存在,修行不离世间觉,修行是改变自己的心境,使自己的心境得以升华。当你的心还不能转物时,你的一切要顺其自然,生病时一定要看大夫,该吃药就吃药,该打针打针,手术也如是。..

微信

微博

QQ空间

百度

贴吧

邮箱

复制链接

使用微信"扫一扫"分享给朋友

或点击右上角"..."发送给朋友

请使用微信扫码

扫码后自动注册/登录

评论

发表评论