春秋战国时代,楚国大夫养由基,射箭技能,快速准确,超群绝伦。即使距离百步,任指一片柳叶,他都可以百发百中。时人称赞他的箭法为“百步穿杨”。

有一次他随从楚王到野外打猎,遇见树上有一只老猴,楚王命养由基射杀。

原来这只老猴子手臂柔软敏捷,能接一般飞箭,但是如今面对这位风闻天下的神射手,飞箭所到,手臂再敏捷,也无法应接。可怜老猴,面临死亡,怎不胆落魂飞,悲伤落泪。

——辑自《戒杀放生文图说》 印光大师荐

春秋战国时代,楚国大夫养由基,射箭技能,快速准确,超群绝伦。即使距离百步,任指一片柳叶,他都可以百发百中。时人称赞他的箭法为“百步穿杨”。

有一次他随从楚王到野外打猎,遇见树上有一只老猴,楚王命养由基射杀。

原来这只老猴子手臂柔软敏捷,能接一般飞箭,但是如今面对这位风闻天下的神射手,飞箭所到,手臂再敏捷,也无法应接。可怜老猴,面临死亡,怎不胆落魂飞,悲伤落泪。

——辑自《戒杀放生文图说》 印光大师荐

达真堪布:学习面对死亡是逃避现实吗寿命是无常的,死期是不定的,什么时候死,在哪里死,以什么方式死,谁也说不准。每个人都是,随时都有可能从这个世界上消失!我们学习面对死亡,不是逃避现实,而是要有所准备。有准备了就没什么可怕的了,否则肯定会害怕。假设有一个人,他不知道有白昼也有黑夜。..

圆寂是佛教用语,一般只有离世的高僧才称“圆寂”,“圆寂”这词儿是最常见的,此外,“灭度”、“入灭”都是同样的意思。中国人比较喜欢“圆”而不太喜欢“灭”,所以,在古代通用的“入灭”、“灭度”这些说法就渐渐消失了,只剩下“圆寂”一词。圆寂,音译作“般涅槃”或“涅槃”,谓诸德圆满、诸恶..

圆寂,其实是“涅槃”的另一种说法,是对“涅槃”一词的大体解释。“圆寂”这词儿是最常见的,此外,“灭度”、“入灭”都是同样的意思。中国人比较喜欢“圆”而不太喜欢“灭”,所以,在古代通用的“入灭”、“灭度”这些说法就渐渐消失了,只剩下“圆寂”一词。一般,只有离世的高僧才称“圆寂”,还..

【原文】苏州庠生陆榖,字戬夫,曩与予同参寒灰湛明诸公,后专精禅学,颇有省发,益复沉静。庚午岁暮,乘小舟有所往,忽遇粮船上六人借登其舟,舟遂覆,六人皆无恙,榖竟溺死。家属叹其修行无灵验,乃示梦曰,余往世曾以一方便害此六人,今偿夙债,非修行咎也。设不修行,报当更剧矣。【译白】苏州秀才..

问:为什么佛教一谈到幸福,就一定要谈死亡?苏格拉底认为,所谓的幸福只是某一阶段的体验。还有些观点认为,感受快乐的当下即是幸福,之后再遇到什么都无关紧要。为什么幸福不能只涉及当下,还必须考虑将来的死亡?索达吉堪布答:按照佛教观点,我们的幸福观需要观察。现在这个时代,人人每天上班、努..

不读书与心灵死亡1、为什么要读书?◎问:我们为什么要读书?读书有何作用?不读书又会有什么坏处呢?“尽信书不如无书”,您如何理解这句话?●雪漠:读好书可治愚痴。治愚先治心,治心可改变命运。因为我们老是遇到坏书。不会辨别地信坏书,当然不如无书。◎问:读好书可以治愚痴,可真正愚痴的人从来不会认为自..

“因吾不了知,死时舍一切”:因为我之前不了知,面对死亡的时候一切都要舍去。“舍一切”是什么意思?就是寿命无常三根本的最后一个:死亡的时候,除了自己所修的这些善根与福德,谁都无法利益你。我不知道死亡的时候,统统都要舍弃,谁也不能利益我,谁也不能帮助我……面对死亡的时候,只能自己一个..

第五章死亡、死后与出生佛典中把众生一期的生命,分为生有、本有、中有、死有四大阶段,这里的有,为生存、存在形式之义。生有,指投胎受生的最初一刹那身心;本有,指从出生至濒死的全过程,《俱舍论》颂云:本有谓死前,居生刹那后。中有,亦译中阴,指从死后到再生的中间过渡阶段;死有,指命终时刹..

以智慧生物自命的人类,生来便陷入了智慧与愚昧(用佛教术语,可称为明与无明)矛盾冲突的困扰中。诚如庄子所慨叹:吾生也有涯,而知也无涯!无限的未知领域,如同宇宙空间那浩渺深邃、隐藏着无穷奥秘的黑暗,紧紧包围着人,人每走一步,都必须燃起自心智慧的火炬,去开辟道路。解谜,似乎是人的天赋使命..

这是死亡学的重要课题。对这一问题,东西方多家宗教、哲学,都早已作出过明确解答,主张各有不同。死亡学应从科学角度,对各种解答作出客观公正的评判。当然,如何对待死亡,大概终究是个宗教、哲学问题。东西方诸家哲学宗教对待死亡的态度虽有不同,但出于人求生之本能,力图以自认为有效的方式抗拒死..

佛教如何看待死亡◎ 多识仁波切 死是分段生命的死亡。有生就有死,这是无法改变的生命规律,既然有生,也就有死。佛教对待生死,抱有一种正确的、积极的态度,既不是知生命短暂而悲观失望,消极等待,也不像其他宗教那样把死亡看做解脱苦难的机会和进入天堂的机会而盲目乐观,或采取愚蠢的自杀行动。死..

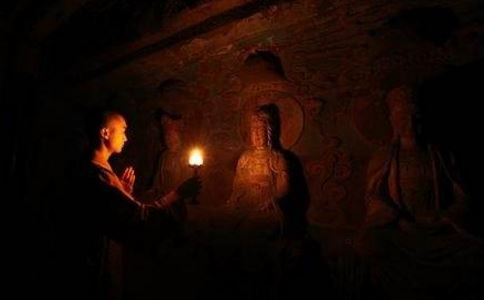

当代中国大陆佛教传播面临的机遇与挑战——兼论佛教主体精神与世俗化倾向的调适宗性一、前 言八十年代以来,在社会主义改革开放和现代化建设大潮中,宗教信仰自由政策不断落实,佛教事业得到迅速恢复和发展,可以说是佛教事业在新时期春天的来临。2001年12月10日至12日,在京举行的全国宗教工作会议,盛况空..

信众:生不带来,死不带去,请问一位富翁能不能带他的全部财产回去?末学有问过很多人,他们说不能带回去,但是末学觉得能带回去,又能带回来。大安法师:你的“觉得”也有一定道理,财富是可以带回去。但是怎么带回去呢?在生前把所有的财富全都布施掉,他就能够带回去。如果不能布施,他是带不回去的,..

关爱可怜人,比供养菩萨的功德大索达吉堪布余事皆下品,唯有利众高。关爱十分可怜的人,有时候比供养佛菩萨更为殊胜。纪晓岚在《阅微草堂笔记》中讲过一个故事:从前,有一位比丘尼,她在观世音菩萨的诞辰日买了很多很多供品。当她摆设完供品之后,感到有些疲倦,便靠着供案暂歇片刻。恍惚之间,梦见观..

对病痛与死亡的思考——恒传法师时间:2017年3月21日地点:新郑观音寺官方微信群参与:全体群员开示:恒传法师一、生死无常大家晚上好,今天晚上急于和大家见面,有一个重要的原因,就是我想就病痛和死亡分享一下我的感想。这几天我的心很痛,亲眼看到在生死线上挣扎的病人,为他们的病痛心痛,为接触..

我求圆寂,而除欲染。--《大宝积经》卷五六涅槃这个术语最早源自于古印度婆罗门教,当时众说纷纭也都无法实证什么是涅槃?后因佛陀降生示现成佛转法轮,教导弟子们才渐渐有人实证涅槃,也就是声闻四果阿罗汉、辟支佛舍寿时取证有余涅槃,也是生命的本际,而证得佛果的人,是取证无余涅槃。当有佛教的修..

达真堪布趁业力还没有现前,死亡还没有来临的时候,提前准备,做好预防吧!不要放逸,死亡、中阴身是真正的大事,大家应该要有所考虑,把它当成终身大事来准备。临终是每个人都必将面临的时刻。那时忧苦缠身:第一种苦是由病苦进入死苦,病情恶化,即将断气,快要失去生命的痛苦。第二种苦是因自己之前..

我这一生,最敬重的人,就是我的外婆刘氏。抗战初起,她被日军火烧、刀砍、推入江中,所幸都能不死,她对我说:面临死亡,不要惊慌!后来,我多次在死亡边缘游走,从不惊慌,外婆的话,对我影响最大。常有人问我对于生死的看法,我这一生走遍五湖四海,虽然惭愧鲜少建树,然自忖对于佛教事业总是戮力以..

索达吉堪布很遗憾的是,许多人并不了解佛教的教义。尤其在汉地,经常有人打着佛教的旗号,算命打卦、欺骗民众,做各种不如法的行为,误导无数人以为这就是佛教。其实,佛教的精神,在汉文《大藏经》中完好无损地保存着,你们有兴趣的话,可以去翻阅一下。有些人只看了几部《金刚经》、《楞严经》、《阿..

“生命里所出现的事情中,哪件最让您感到惊奇?”古今贤哲回答:“这件事就是,人虽看到身边的人一个个去世,却从没想到自己也会死去。”虚云老和尚虚云大师由于病重而越来越虚弱,有人敦促他看医生,他却拒绝:“我与这世间的因果连接就快断了。”他感谢弟子们和他协力重建寺院,然后向他们指示:“我..

记着我说的话,健健康康地活着,一旦无常到来,高高兴兴地回去。正确面对死亡,死亡是无可逃避的。一个学佛的人不敢正确面对死亡,那就说明他学佛连一点边也没沾着。我们天天念无常,无常不是说着玩的,无常就是说人是要死的。好景不常在,好花不常开,七天的时间,转瞬之间就过去了。时间是迁流的,世..

问:山河大地是众生共业所造,现钴弹可以毁灭全人类及生物,设全人类及生物悉数死亡,然则地球亦随之毁灭乎?月球半月为昼,半月为夜,昼则酷热,夜则奇寒,不生生物,何来业力,不知此球何以成之哉乎?先有根器界后有众生?抑先有众生,后有根器界?(宗瑞锡)李炳南答:此须分李炳南答:一、问山河大地众生共业所造之疑,..

往生不是死亡的时候,而是生命的开始;不是生离死别,而是大团圆的开始;是把一个最悲的悲剧变为一个最殊胜的喜剧。无量色树愿,欲见诸佛净国庄严都在宝树中看见,犹如明镜睹其面相。在极乐世界想看释迦摩尼佛的世界,想看看自己在生前的那些人,你在宝树都看见啦。所以我说往生不是一个人死亡的时候,..

善士问:师父,有许多外界的客观因素,决定着我们做事情的成败,但我们却左右不了外在的因素,经常会面临这些困扰,您能不能指点一下呢?慧广法师答:我个人认为一件事情的成功,外界的客观条件,所占的比例是微乎其微的,最重要的是心态。就是古人所说有志者事竟成。如果你真想做成一件事,就要不断坚..

享受美食是一件大快人心的事情,可是由于现代高节奏的生活,迫使人们对饮食方法发生了很大的改变,可是谁知道不当的饮食方法会加速我们的死亡,使我们的寿命变短。下面就来盘点下哪些饮食方法会危害我们的寿命吧!1、不食早餐:危害:严重伤胃,使你无法精力充沛地工作,而且还容易显老。建议:早餐食物..

无常重要,死亡无常更重要,所以《了义炬》总结了死亡无常的三个根本和九个理由,我们将在这一节与大家分享。三根本是什么?第一、必定会死;第二、死时不定;第三、死时除佛法无能解脱。每个根本又各有三个理由,一共是 九个理由。第一根本--必定会死为什么必定会死?其一,从古至今没出现过一个不死..

【全界一切烦恼皆能结生相续】 p0634瑜伽五十九卷十页云:问:于彼彼界,结生相续;彼彼身中,当言全界一切烦恼,皆结生耶?为不全耶?答:当言全;非不全。何以故?若未离欲;于自生处,方得受生。非离欲故。又未离欲者,诸烦恼品所有粗重,随缚自身;亦能为彼异身生因。由是因缘,当知一切烦恼,皆结..

【诸识俱有差别】 p1351瑜伽六十三卷十二页云:如是三种有心位中心意意识,于一切时,俱有而转。若眼识等转识不起;彼若起时,应知彼增,俱有而转。如是或时四识俱转。乃至或时八识俱转。又一意识,于一时间,分别一境;或二或多,自境他境。故说意识,不可思议。又诸转识,或于一时,一切唯与乐受相应..

梵语pratyātmādhigama。又作自内证。即自己内心所体悟证得之真理。据楞伽经等大乘经典所说,以内证为基础而表现于外之活动,称为外用。内证系自己所独自证得者,故又称己证。由此独自证得之见解所开示之法,即称为己证法门。止观辅行传弘决卷三之二(大四六·二二五下):“五百比丘,无非正说,各说..

凡三卷。姚秦鸠摩罗什等译。又称禅经秘要法、禅秘要法。收于大正藏第十五册。内容记述坐禅时,调心、调息、观法等要法。 p6478

微信

微博

QQ空间

百度

贴吧

邮箱

复制链接

使用微信"扫一扫"分享给朋友

或点击右上角"..."发送给朋友

请使用微信扫码

扫码后自动注册/登录

评论

发表评论