四魔是天魔、死魔、烦恼魔、色蕴魔。观想自己的神识离开身体成为金刚忿怒母,对身体没有贪爱心了,这时摧毁了天魔。自己的神识变成了金刚忿怒母,已经摆脱了生死,达到了不生不灭的境界,这时摧毁了死魔。

四魔是天魔、死魔、烦恼魔、色蕴魔。观想自己的神识离开身体成为金刚忿怒母,对身体没有贪爱心了,这时摧毁了天魔。自己的神识变成了金刚忿怒母,已经摆脱了生死,达到了不生不灭的境界,这时摧毁了死魔。

什么是三法印?三法印是对佛教基本教义学说的一个概括。印,有印信、印证之义。三法印,即三种印证是否真正佛法的标准或标记。凡符合这三条者,为真正的佛法,反之,则为外道。《大智度论》卷三十二中说:佛说三法为法印,所谓一切有为法无常印,一切法无我印,涅槃寂灭印。三法印一般作诸行无常、诸法..

息妄修心是禅宗北宗神秀所倡导的禅修法门。神秀北宗主要继承了弘忍东山法门重《楞伽》的传统,持奉《楞伽》,递为心要。总体上,神秀的禅法主要是按照《大乘起信论》的思想组织起来的,它依《起信论》的一心二门而立论,并在方便法门中融入了一定的般若思想。其主要内容可以从两个方面来了解,一是禅法..

十二因缘,梵文为Dvadasaastange,也称十二缘起或十二缘生,是佛教关于三世轮回的基本理论。缘起,如前所述,是佛教最基本的理论,也是全部佛法的理论基础,它的意思是诸法皆由因缘而起。因缘,即关系与条件。佛教认为,一切事物或现象的生起,都是一种相互依存、互为因果、互为条件的关系。原始佛教主..

借诗言理是诗僧的一贯作风。清珙在言理诗创作方面自是不乏其作。言理诗又包括佛理诗和禅趣诗。佛理诗是依佛家基本义理化而入诗的作品。清珙的佛理诗作如:百岁光阴过隙驹,几人于此审思维?已躬下事未明白,死生岸头真险巇。衲定线行娇妇泪,饭香玉粒老农脂。莫言施受无因果,因在果成终有时。——《山..

什么是顿悟成佛?顿悟成佛是惠能南宗禅法的特有标志。惠能顿悟说的立论基础是人们当下的现实之心。所谓悟就是自心任运,自心般若智慧在念念无著中的自然显现,这就决定了悟必为顿悟,它就在人们当下一念之中得以实现,不悟即是佛是众生,一念若悟,即众生是佛。这种顿悟显然是不假渐修即能够达到的,因..

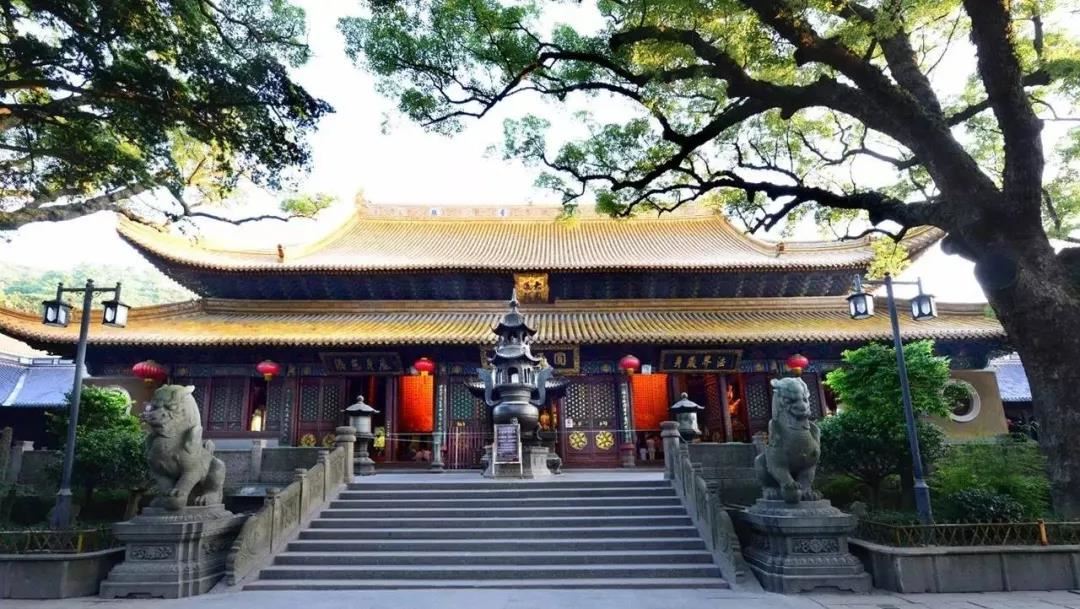

烧香的话,三炷为自己祈福,六炷为两辈人祈福,九炷为三代人祈福。而十三是一个极致,十三炷香就是功德圆满的高香。是烧香再叩头。烧香的话,应该是左手拿香,右手拿烛,因为常人用右手杀鸡剖鱼,如果是左撇子的话,则反之。烧香时,先点燃香,要越旺越好,人们就常说香火旺盛嘛。左手在上,右手在下握..

一、供养天地诸神 通过供养诸神,让自身学会供养世界上所有对我们有恩惠的人。如我们的父母、亲戚、朋友,凡是帮助过我们的人,我们都要怀着一种感恩的心情去报答他们。二、以香传信,求神赐福 “香”是人与神之间的通讯物,我们通过烧香,香烟袅袅能把我们的祈愿信息传达给神明,从而祈求神明保佑。..

愿一切诸佛菩萨加持于我,让我相续当中无数世来伤害我、令我在种种地狱、饿鬼、畜生等三恶道、及人、天、阿修罗等六道轮回中不断流转的因缘,即贪、嗔、痴、慢、疑等一切烦恼悉皆消除!令我生起大慈大悲、菩提心、布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧等波罗蜜多,速速脱离轮回之苦到达永久安乐的菩提果..

第一、表示虔诚恭敬供养三宝,以此示范接引众生。第二、表示传递信息于虚空法界,感通十方三宝加持。第三、表示燃烧自身,普香十方,提醒佛门弟子无私奉献。第四、表示点燃了佛教徒的戒定真香,含有默誓“勤修戒、定、慧,熄灭贪、喧、痴”意,佛并不嗜好世间大香贵香,但却喜欢佛弟子的戒、定真香。此..

转依是瑜伽行派和法相唯识宗的解脱理论,概括了其依据唯识理论和三性学说而提出的全部修习目标。转,即转变、转化,有转舍与转得两义;依,谓依持,所依指染净法共同依持的阿梨耶识;转依,即转舍劣法之所依,而证得胜净法之所依。断除烦恼、所知二障,是转舍之法;证得涅盘、菩提二果,是转得之法。通..

1.一般寺院都设有赠香处,请三支香。2.点燃香支,点香时若香枝起火焰,不可用口吹熄火,应用手掌煽熄。3.上香时用大拇指、食指将香夹住,余三指合拢,双手将香平举至眉齐,观想佛菩萨显现在我们的眼前,接受香供养。如果人很多,将香直竖向上,以免烧到他人。4.若上三支香,则将第一支香插在香炉中间..

我们从娘肚里一出生,首先就是呱呱一叫,这是打开息道。从娘肚子里出生,出来的第一件事就是吸一口气,真正地用自己的鼻子接触外面的空气,在娘肚子里面不是直接地接触空气,只能借助娘的呼吸来保证自己不会窒息死亡,所以从娘肚子里一出来首先是吸一口气,自己虽然感觉不到,在医学上是能够证明的。婴..

数息观,指的是数出入之息,停止心想散乱之观法。为佛陀所教导禅定修行法门之一,由于此观法对治散乱和不净观(对治贪欲)一样很有力,所以被称为“二甘露门” 这两个甘露之门可以让我们获得禅定,同时,如法的思维可以获得无漏的智慧,所以称为甘露门。它也是我们汉传佛教修行人修定的基本法门。数息观..

四谛是佛教的基本教义之一,也被认为是全部佛教教义的总纲。据说佛陀当年悟道成佛后,在鹿野苑首次说法,说的主要就是四谛。谛,梵文为Satya,是真理的意思。四谛,梵文为Catursatya,即佛教所讲的四个真理,它包括苦谛、集谛、灭谛和道谛。这四谛被认为是神圣的真理,故也称四圣谛。佛教认为,不明此四..

放生过了头,脸上就会慢慢长出相学上所说的阴骘纹!一个人做了很多善事,阴骘纹方才外露显现。有阴骘纹,就有上天关照,万事逢凶化吉,遇难呈祥。放生放过了头,断开的生命线也会重新延续起来,短小的耳朵,特别耳垂部份会慢慢向下增长。因为任何人、事过了头的话,一切就开始转化,可以向好,也可以向..

随喜功德,普贤菩萨十大愿之一,「随」是顺从,「喜」是欣悦,「功」是力用,「德」是道行。致力用功,所得之道行,谓之功德。这里乃通指一切善法而言。十法界四圣六凡一切功德善法,皆当发愿随顺喜悦,故曰「随喜功德」。随喜功德就是对治众生的嫉妒心。随喜功德,又有随喜佛的功德、菩萨的功德、声闻..

首先我们先了解一下随喜的意思,随喜是指见到他人做善事,随之心生欢喜。以清净心随喜他人善行,也是在成就自身的善心。随喜不仅包括内心的认同,语言的赞叹,还包括相应的行为。根据自己的实际情况积极参与,才是身口如一的随喜,才是由衷、清净的随喜。随喜是快乐生活的一个重要法门。学会随喜,可以..

随喜赞叹,即见到他人行善,能够心生欢喜,口出赞叹。「随喜」谓见他人行善,随之心生欢喜;「赞叹」称美赞扬。做好事,说好话,我虽然没有能力为之,但是你做了,你说了好话,做了好事,我很欢喜,我随喜赞叹。佛说,果能如此,其功德与亲自去做没有分别。随喜赞叹是很廉价的。比如别人为寺院塑佛像,..

随喜,即随顺他人的善行、成就和功德,并心生欢喜,称扬赞叹。当我们和这些善心善行相应时,同时也在成就自身的良善心行。所以,随喜也是佛教的重要修行法门之一,其意义主要表现在三个方面。其一,随喜可以破除我执。唯有将自己和他人视为一体,才会发自内心地随喜他人善行,之所以不能随喜别人,是因为在我们的..

1、六道凡夫,说实在话,嫉妒心很重——看到别人有好处,看到别人稍稍比自己有一点好的地方,嫉妒心就生起来,自己心里就很难过。2、心量小,常常会嫉妒别人、障碍别人,这个人决定没有前途。纵然他前生修的福很大、结的缘很广,这一生当中有许多人帮助他,成就依然有限。3、我们要希望自己修行将来没..

禅宗自菩提达摩五传至弘忍,其下分“南能北秀”。“南宗”主张“直指人心,顿悟成佛”的顿悟教说;“北宗”则重视“息妄修心”,强调“渐修渐悟”。后来,顿渐一直纷争不已,能、秀的门徒也势如冤家,各护其主。首先,根据《传灯录》记载,神秀禅师的徒众经常讥讽南宗的惠能禅师说:“能大师不识一字,..

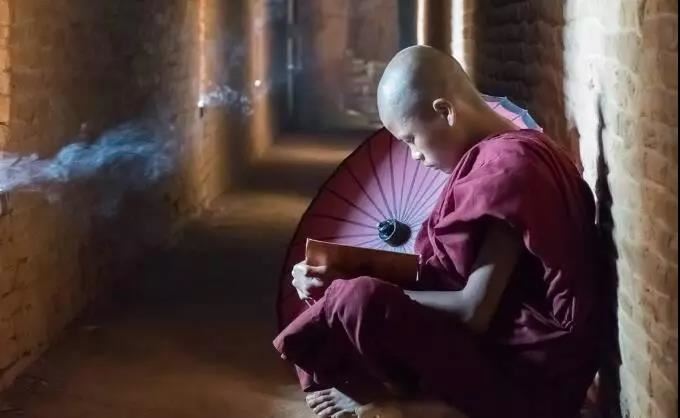

戒定慧三学,也称三无漏学,是佛教最重要的修行原则。戒定慧三学是一个循序渐进的关系,由戒生定,由定生慧,其中戒是入门,定是枢纽,慧是成就。学佛者必须修持这三种基本原则,即戒、定、慧。亦称增上(卓越)戒学,指戒律。即防止行为、语言、思想三方面的过失。由于大小乘的不同,其戒律也有所不同。..

三学在佛教中百指的是学佛者必须修持的三种基本学业,即戒、定、慧。戒:又称称增上戒学,指戒律。即防止行为、语言、思想三方面的过失。由于大小乘的不同,其戒律也有所不同。定:又称增上心学,指禅定。即摈除杂念,专心致志,观悟度四谛。小乘有四禅,大乘有九种在禅、百八三昧等。慧:又称增上慧学..

佛教教义。学佛者必须修持的三种基本学业,即戒、定、慧。亦称增上(卓越)戒学,指戒律。即防止行为、语言、思想三方面的过失。由于大小乘的不同,其戒律也有所不同。另外对出家的僧侣和在家的居士也有所区别。例如小乘有五戒、八戒、二百五十戒等;大乘有三聚净戒、十重四十八轻戒等。戒:亦称增上(卓越..

武汉道场第91期(2010年10月21日—10月27日)打七归来,昨天晚上才到家,感觉人还是晕乎乎的,甚至睡在自己的床上,都在犯晕。在回来的路上,在公汽上,在大街上,随处可以看到梦幻的灯光,可以听到情色的言语,这真是一个繁华的世界。从东湖往市中心走,我有一种恍如隔世的感觉。有一点犯晕,也有一点想..

我们随喜的对象不仅仅是诸佛,十方世界所有众生,对他们一丝一毫的善举也要表示随喜。我们不仅对诸佛菩萨所有成就的一切功德表示随喜。对一切众生的善行或幸福也要由衷地欢喜,由衷地随喜赞叹。随喜赞叹的内容是一切六趣四生,六趣即六道。六道,指天道、人道、阿修罗道、畜生道、饿鬼道、地狱道。四生..

佛教语言,佛语。就是见他人行善,随之心生欢喜赞扬之心。随喜拼音:suí xǐ 指见人做善事而乐意参加,泛指随着众人参加集体送礼等。1、见人做善事或离苦得乐而心生欢喜;2、随著他人之欢喜而欢喜;3、谓随他修习善因,喜他得成善果,是为随喜。赞叹拼音:zàn tàn 指赞美惊叹大德之人事物。1、对人、事..

施药观音是三十三观音相之一, 右手撑颊,倚于膝上。手持药草,把药施予病人,消除痛苦,除苦施乐,故得此名,施药观音也称为施乐观音。施乐观音是“天人大丈夫,能施众生乐。” 以四无量心平等利益一切众生故, 救灾救难,巡声救苦,所到之处,施人安康,普成吉祥的象征,有无限拔苦施乐,福利他人的..

赞偈:寂静施药观世音,寻声救苦难思议;谛观圆照三千界,杨枝淨水洗凡尘。施药观音在三十三观音中位列第九尊。应身相为施药观音的化身相既是〝毗沙门身〞!菩萨坐于池边,右手托颊,倚于膝上,凝视着面前的莲花。表示菩萨无时不在惦念世间疾苦,考虑拯救众生。又常施予良药,除治众生身心两面病苦。施药..

四依法,是佛陀教导弟子们随顺教诲的原则。学佛的人,在没有取得正觉之前,唯一的办法就是随顺佛陀的教诲;但要有智慧的随顺佛陀的教诲,感情的随顺是错误的,要理智的随顺。而理智的随顺就是:一、依法不依人,依法是依靠经里所教导的,认识宇宙、人生真相的方法。不依人是不管你多么有名、有地位,如..

微信

微博

QQ空间

百度

贴吧

邮箱

复制链接

使用微信"扫一扫"分享给朋友

或点击右上角"..."发送给朋友

请使用微信扫码

扫码后自动注册/登录

评论

发表评论