如何对治贪欲心?

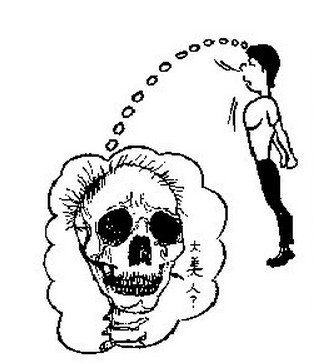

贪欲盖 (Kāmacchanda)佛陀谈到贪欲的对治时,在《大念处经》的经文中记载:诸比丘!比丘或于内贪欲存在者,知:于我内贪欲存在。于内贪欲不存在者,知:于我内贪欲不存在。彼知未生之贪欲生起,知已生之贪欲灭尽,又知已灭尽之贪欲,于未来不再生起。我们修行佛法一段时日后必需能够知道内心的情况。佛先说内心的五种烦恼,这五盖是指贪欲、瞋恚、睡眠、掉悔、和疑,因为它能覆盖我们清明的心。若内心有贪欲,必需知道它,这是正念训练的一部分。若不知道自己内心有没有贪欲,那又怎么能够去观照或对治它呢?贪欲的生起,必需知道,并且去认知它是否因为过去习气的关系,或是偶而遇到这起贪之境,这样才能选择正确的法门来对治贪欲。佛在经文中谈到人们内心有两种情况:一是贪欲存在,二是贪欲不存在。完全没有贪欲是圣人的境界。我们还是凡夫,所以内心还是充满着贪欲。修行人对治贪欲的步骤有三:1.知贪:一是要知道未生的贪欲生起;2.治贪:二是在知道贪欲生起后,以法去对治它(欲贪被镇服后若触境再起贪时再以同法或不同法去对治它);3.无贪:三是以法去对治后,贪欲被消灭,于未来不再生起。1. 知贪贪欲的生起须要有很好的正念,这里引一段《杂阿含715经》的经文来说明贪欲的生起与对治法;「贪欲盖以何为食?谓触相,于彼不正思惟,未起贪欲令起,已起贪欲,能令增广,是名欲爱盖之食。何等为贪欲盖不食? 谓不净观,于彼(正)思惟,未起贪欲盖不起,已起贪欲盖令断;是名贪欲盖不食。?(1) 有贪在这经里佛陀分析贪欲盖的生起乃是因为触相,即是六根触六境时所生的不正思惟(不如理作意),因为不正思惟的结果,未生的贪欲引至它生起,已生的贪欲转为增广。这不正思惟即是因为没有正念,对于六境的可爱与可乐的境或目标给予不正思惟,这种不正思惟有四种,即是执无常为常,执苦为乐,执无我为有我,以及执不净为净(四颠倒)。对治贪欲盖的方法就是修不净观,以不净观对可爱可乐之境数数正思惟(如理作意),以使未生的贪欲不生,已生的贪欲令其断灭。(2) 贪因故此世尊说:?对可爱可喜的目标数数不如理作意是使未生的贪欲生起之因,也是使生起的贪欲增长及增强之因。?(《相应部》《觉支相应》)若一个行者能观察心中的贪欲,通过如理作意与正思惟,就能知道耽欲会带来苦。佛所教的对治的方法就是要知道心中有贪(知贪) ;然后去找生起贪欲的原因,这也是知贪。不过更深一层进去找它生起之因,对一个局中人来说,他自己知道他要的是什么,爱的是什么,放下它,离开它,那就行了,不过说是容易做却难。因此佛说(若对象是人)以不净观对治,这并非要你喜欢的人死去,而是一种对治法门。若思惟深一点,你将发觉这是四圣谛的第一谛:苦。进一步就会思惟它产生贪欲的原因,而会追根究底地找到它,这是四圣谛的第二谛:苦因。接下来就会想去消除它,以及寻找灭除它的方法,这就是其它两个圣谛。如理作意与正思惟是八正道之一,也是修慧的一种。2.治贪灭除贪欲的方法有:(1)修习不净观;(2) 修习无常观﹔ (3)守护根门; (4) 饮食适量;(5) 亲近善知识;(6) 讨论灭欲的方法。(1)修习不净观修习不净观是根据佛说的十不净(死尸)相(十不净相是四十业处的一部分),用来观修以灭除贪欲;这十不净相是:(i) 膨胀 (尸体)相;(ii) 青瘀 (尸体) 相;(iii) 脓烂 (尸体) 相;(iv) 断坏(尸体) 相;(v) 食残(尸体) 相;(vi) 散乱(尸体) 相;(vii) 斩斫离散(尸体)相;(viii) 血涂相(不一定是尸体);(ix) 虫聚(蛆虫聚生尸体)相;(x) 骸骨(尸体变为骸骨)相。(i) 膨胀相是指人体在死后,腐化产生气体,尸体鼓胀像吹饱风的皮囊。(ii) 青瘀相是指尸体腐化,肌肉肿处是红色,脓聚处是白色,其它地方则是呈青 (黑)色。(iii) 脓烂相是指皮肉因肿胀生脓,在破烂处脓流出来。(iv) 断坏相是指腹肌断裂,或尸体从中破开,可能是鸟兽啄食的结果。(v) 食残相是指尸体大半已去,尸体为鸟兽食后零乱相。(vi) 散乱相是指尸体还有一些肉黏着,但骨块散乱,手一处,脚一处,头一处。(vii) 斩斫离散相是指尸肉为鸟兽所食,骨被嚼断,筋也已去,不能连系骨,因而骨块散乱于地。(viii) 血涂相是指伤人流血或尸体血溢出涂在尸体上。(ix) 虫聚相是指尸体腐烂生满蛆虫。(x) 骸骨相是指尸体皮、肉、内脏、脑浆被食尽后所剩骸骨。修不净观的行者是不适宜取异性的尸体来观察;观察时应心念厌恶的膨胀相,厌恶的膨胀相;若是在夜里也不心生恐怖,并坚定心念死尸是决不会站立起来或来追人的,以消除心中的恐惧感;在取相时应对尸体的相作珍宝或稀有想,这是因为这种业处的相难得的缘故,也因为由于这取相可以重复进行业处的修习。根据《清净道论》指出,若以贪行的差别来说,膨胀相是适合于贪行的人;青瘀相适合于贪身色的人;脓烂相适合于贪着花香装饰身体起香味的人;断坏相适合于贪念自身坚厚的人;食残相适合于贪着乳房等肌肉部位的人;散乱相适合于贪着肢体美的人;斩斫离散相适合于贪着身体完整的人,血涂相适合于贪着装饰美丽的人;虫聚相适合于贪着身体为我所有的人;骸骨相适合于贪恋牙齿美丽的人。修不净相要配合修慈以防沮丧而产生厌世的念头。不净观的每一相都只能修习到初禅,这是因为有寻的关系,不净观不能修到第二禅,因第二禅没有寻的禅支的缘故。除了十不净外,三十二身分也可用以修不净而达到初禅。(2) 修习无常观佛说常观无常的话则能断贪。这在《杂阿含1经》中记载:「当观色无常,如是观者,则为正观。正观者则生厌离,厌离者喜贪尽,说心解脱。如是观受、想、行、识无常,如是观者,则为正观。正观者则生厌离,厌离者喜贪尽,说心解脱。如是比丘,心解脱者,若欲自证,则能自证。」修观无常的行者,若欲自证,只要自观身,波罗蜜成熟,破除对身体的邪见,灭除疑惑与戒禁取,就能自证初果;若再減弱贪欲和瞋恚就能证二果或三果。若正观触境时心解脱于喜贪及瞋恚,自证三果。(3) 守护根门;守护六根的最好比喻在北传《法句经》中记载:?藏六如龟,防意如城,慧与魔战,胜则无患。? 把六个根门好好地藏起来,用智慧与魔决战,触到六境时,心能不受诱惑就没有苦患了。在《南传大藏经》的六处相应毒蛇品第三《龟》也提到一只野干沿着河边觅食,看到一只乌龟,想要吃它,乌龟把头、尾与四肢缩进壳里,最后野干白等一场,没得吃。这是比喻修行的人于六根门,善于防范,魔不得其便。六根的防护是我们向圣道者的修行工作,要知道我们凡夫对欲望永远也没有满足。若细心观察一下自己从早到晚所做的事,无不跟欲念有关,但这欲念却是无常的,我们要花上许许多多的时间、金钱、与精力去得到它。我们内心中的欲火在烧个不停,日以继夜,常常在疯狂地攫取外界的事物。是故佛说:「缘爱\有取\,缘取\有有(业有),缘有(业有)有\生。」因为六根对外境的贪爱产生执取,因为执取而产生业,又因为业,我们一直生生死死的轮回。认识自己的心,老实地去看清一下自己欲望的可怕,依照佛法修行一段时间,你将能知道少欲的快乐与祥和。这是知足带来心的安宁。(4) 饮食适量饮食知量也是天天在对治贪欲,饮食过量还会连带产生昏沉与睡眠的障碍。(5) 亲近善知识(6) 讨论灭欲的方法亲近善知识及讨论治贪或其它的烦恼,对许多需要依赖善知识来引导的修行人来说是非常必要的,因为善知识有敏锐的观察力,能知道学徒的缺点而加以指点,所以在好师父的身边是有益的。在玄奘译的《法蕴经集》里的杂事品提到若永断贪,则能得不还(指三果),此外该经也提到与贪相关的无惭,无愧,以利求利,恶欲,大欲,显欲,不喜足,耽嗜,遍耽嗜,染食,非法食,着贪,恶贪,贪欲等。如此修习的结果,当内心有贪欲存在时知道有贪欲心,当内心无贪欲存在时知道无贪欲心,也知道贪欲心如何生起,知道有贪欲心时能对治它,这是一个很严重的烦恼,我们应该全力以赴去调服它。3.无贪当一个行者知道如何将已生的贪欲灭除;若是能够明确知道已灭尽的贪欲在将来永不生起,那就是已成功的调御自己内心的贪欲。佛曾经说过贪欲的息灭就是涅槃。这是三果以上的圣者及每一位佛教徒所追求的最高目标。读者也可以参考佛陀所教的七种灭除烦恼的方法《中阿含.漏尽经》。法增比丘,台北。愿众生安乐!

评论

发表评论