【原文】

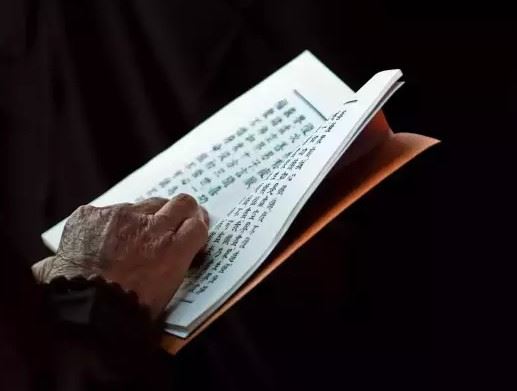

利己利他,要同样热心,但不可太热心,成为贪病,且背因缘自然之理,经云凡夫之人贪著其事。

《学佛正因简明开示》

【注释】

对于自利利他,我们要怀抱热情,但是,又不能太过于热情,要把握好适度的准则。恰到好处的利他,才会让别人感到舒适和愉悦,如果我们失去了利他背后的智慧和慈悲指引,太过热情的利他,我们的利他也许会是一种伤害。而且,太热心的利他,也会违背因缘的自然之理,对此产生贪心,心向外驰求,失去了我们本来的清净初心。给予他人恰到好处,又适可而止的帮助,是一种大智慧、大慈悲。

利己利他,要同样热心,但不可太热心,成为贪病,且背因缘自然之理,经云凡夫之人贪著其事。

《学佛正因简明开示》

对于自利利他,我们要怀抱热情,但是,又不能太过于热情,要把握好适度的准则。恰到好处的利他,才会让别人感到舒适和愉悦,如果我们失去了利他背后的智慧和慈悲指引,太过热情的利他,我们的利他也许会是一种伤害。而且,太热心的利他,也会违背因缘的自然之理,对此产生贪心,心向外驰求,失去了我们本来的清净初心。给予他人恰到好处,又适可而止的帮助,是一种大智慧、大慈悲。

戒律有开有遮,开者开许之义,遮者遮止之义。明开遮所以为持犯之准则也。

佛法的印契。有三法印和四法印,这些法印是佛法的准则,不合于法印者,即非佛法。

我们信佛的居士首在皈依三宝,严守五戒。在日常生活中,我们应如何严格地要求自己呢?有的人说出家人有律仪可依,我们怎样做才算一个合格的在家弟子呢?下面参照《沙弥律仪要略》等辑成在家居士生活准则,供在家同修佛子共勉。一、礼敬诸佛在家佛子,凡见一切佛像,无论泥塑、木雕纸画,皆应整衣礼拜,..

戒有戒体戒相二种,相属威仪,何可废也。然无体则近于伪矣,戒体属心,然心虽无相,尚有一无相在,仍属有相,必至净空无我,无能作,无所作,无能戒,无所戒,斯真具足大戒。然劣慧者不知也,愚人或误为打破戒律,奔走呼号者有之。又或误为禅宗主自在放任,原不必持戒,因而纵荡者亦有之。一个要打倒,..

实相妙体本有无住妙用,学人须将所证得之清净自在光景,移用于人事颠倒之时,而化有归空,化颠倒为清净,化烦恼为自在,非但灭却自己之苦,且可以灭他人之苦,此即名度生。功夫越深,习气发动亦越多越快,学人不必害怕,此第八识性田中自然翻出之种子,发动虽快,但去亦甚快,发动可能较平日为大,但发..

父亲节做父亲的居然也有了节,真是奇事。大概是原子炸弹的感应力吧,否则这两个字早已没人顾问。想不到也有登报的命运,并且年年八月八日做纪念,定为父亲节。世上许多做父亲的不知有何感想,这一天仅仅是父亲受儿女孝养的日子么?是父亲做牛马解放的日子么?还是徒然叫喊口号呢?节是什么东西我不知道..

佛法本以救人救世,教人自度一切苦厄,免除奸诈残贼损人不利己诸恶,使人安心自在,勿起无谓恐怖,勿种无谓恶因,乃受无谓苦果,天下自然太平。太者普遍广大之意,如人人有平等观念,亦何至造杀盗淫妄诸业。但眼前种种苦恼,不问有钱无钱,都是褔薄,有钱的不用以造褔,使之消耗净尽,不种未来褔田,及..

人才一所大房子的建设,必需要坚固合度的材料,一个国家的建设,也必需厚重干练的人才。但才不才,各有地位和立场,亦如器之厚薄,经用不经用。所以,才以德为体。譬如一把刀,锋利是用,坚刚是体,真正纯刚利剑,虽形状萎锈,一样是无坚不破。有才无德,不是真才,是为小有才,不可大用,只一时风云际..

印心精舍释名自古佛佛道同,心心相印,无非为一大事因缘而入世度生。自我释迦佛后,历代祖师及诸大德因之,皆当仁不让之意也。今吾人亦为此大事而设印心精舍,道场虽有大小之殊,宗旨岂有异哉。大事者何,明心见性是矣。离此而言法,非为正法,舍此而言修,不为正修,五祖所谓不识本心学法无益者也。夫..

性灵宇宙间一切一切,由人类以至万物,无不各有其性,即无不各有其灵,灵是灵用。如铁有坚性,有坚的妙用,这是铁的灵;棉花有柔性,即有柔的灵用,这是棉的灵。但棉和铁,不能自启其用,而人为万物之灵,其灵特异,故能发挥一切的灵用,造成这个世界,这是人为,不是神为、天为。所以人的性能,威力不..

简捷放下法门凡初学者,不习于放下法门,实无从下手,于是硬制此念勿起,以为放下,或将心归入身上,守窍守丹田,执住精气神,自以为得定见性,皆非正道。今示一简捷法门,但有先决条件,行者务要注意:一用此功夫时,不可有丝毫贪得心,求功太速,即是着意,反不得定。二用此功夫时,宜敏捷,说用即用..

世人要去苦恼,除灾祸,得康健,保富贵,先得明心;心明则不造业作恶,祸害自远,身心泰然矣。但明心必学佛,学佛必自求,求佛得一,求己得七,此为正因,别无二法。初学佛者,先读此书,明心要作根本,有一步登堂之妙焉。天津印心精舍丙子七月盂兰胜节纪念本月是佛天欢喜节,人也要欢喜。但人生第一欢..

接引与授法接引法门所贵乎善知识者以其能方便也,引其人入正道也,热肠也,不惮烦也。倘自己根本未明,虽热心为人,然般若不开,总是执取我见,一切不圆,无形中贻误后学,造无量业。善因而得恶果,甚无谓也。愿告同人,彼此各自勉旃。善者,善巧也,切不可执取一法,定以我法为胜,行除成见,则观察圆..

印心随笔初学佛凡初学佛,如木匠伐木,愈取大材愈好,小一寸,即失数尺之用,是以取法乎上,先立乎其大者。从教入者,每被无形封住,日后极难发展。从宗入者,非得明师量材,亦易入歧途。但料是不会小了,终必成大器。如造屋不论几间,地却先占十亩,大厦千间,即基于此,不以时间相论也。因缘时节,自..

炎炎长夏,闷热烦恼。于人事颠倒、无可排解之时,用一断字法:(啪)当下身心,一齐放下!顿如木石相似,一念不起(并此文亦毋著),而又见闻了了。看这是什么?此时善亦不思,恶亦不想,非空非有。如是一分钟,再提起心来办事,于事何碍,于时何碍。只这一下,好处不可尽述。何乐而不一做!再如欢喜畅快时..

佛说阿弥陀经分段正义一、法会圣众同俱分同俱者,俱此正修功德也。从来读《弥陀经》者往往徒慕西方之极乐,而未明极乐之意境;徒知西方有相之庄严,而未达无相之功德庄严;徒发愿往生,而未解如何得往生之义;徒知西方一门之义,而未通西方普门之妙。西方极乐世界者,圆遍十方,一普互摄,至广大精密之..

真心息妄法元知纳禅师有真心息妄法十门,兹再伸其义:第一门觉察。此功夫最为紧要,由未悟以至彻悟,由初地以至十地,无一事无一时不要凛觉。不但才起一念要觉察,即日常应付人事,应对万机时,念念仍要觉察,觉察动念即乖。念念无住,不住妄,亦不住真,不住于觉察,更不住于不住。如是绵绵密密一、二..

(一)定宗旨一、学佛宗旨,首在开智慧,自觉觉他,广度众生,出苦海、了生死。生死又分为二,一了分段生死轮回,不再混入;二了变易生死,开般若明达生死,本不可得,不受世出世一切苦厄。二、所谓成佛,即是成大智慧,梵语为般若波罗蜜。以般若方可度登彼岸也。是以开智慧,乃成佛唯一法门,舍此别无..

印心语录王骧陆居士此事要有天马行空的魄力,绝顶聪明的天资,深入险地的机警,细心检讨的毅力,如亲丧而无法安殓的迫切。又得一气呵成,如饭之一锅煮熟,更遇明师,随时督饬,方有成就。否则半熟夹生,势必非驴非马,此因缘之难也。功夫不得不做,但切忌用呆功夫,未见性人,口口说空,正是处处著有。..

般若波罗蜜多心经分段贯释总持分第一观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。此四句为全经总持,首一句又为四句之总持,言修行成佛,须至大自在为止。自己自在,更度他人至自在者为菩萨,而其妙用在一观字,观个本来,言自己和众生本来自在,之所以不自在者,徒因迷而不觉,枉自烦..

般若波罗蜜多心经白话分段贯释总持分第一观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是。舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,..

学佛务必从根本上著手学佛务从根本上着手,否则尽是外道魔业,反加生死,入手即须谨防,此责任全在于师,不可因其初学而误之也。根本者,心地法门也,宗下直证法之可贵,在使学人勿远绕圈子,直下荐取,说悟就悟。本来众生是佛,因迷而成众生,一醒遂又是佛,所以本极容易。奈无始无明所覆,如荡子狂迷..

佛说阿弥陀经经义略说王骧陆居士著阿弥陀佛本尊咒经义略说◎阿弥陀佛本尊咒即大往生咒,三咒应连持,年老人单持第三咒十字亦可。1. 嗡,卑马,达拉,塞,沙哈。2. 大也他,嗡,阿米迭阿米迭,乌巴委,阿弥达省巳哇,阿弥达,比真迭,阿弥达。嘎米尼,冈冈拉,格衣帝嘎里,萨哇,格削,牵洋嘎利,沙哈。..

败家不是空穴来风,每一个家庭都会面临兴旺衰败,兴旺一个家庭要有多方面因素支持,而且要很长时间才能从出发点走向辉煌,然而要是衰败一个家庭可是很容易的,可能是一年,一个月,也可能是一天之内,就会让你从高山摔向谷底,细心的人可以看到败家前的种种征兆,提醒人们防患于未然。家庭不论贫富,最..

初学佛要分清理路名医看古方自会活用,庸医抄古方只知死用。所以经论言句,要悟后参,方不上当。然非上经论的当,是上自己知见的当。须知此事全靠自己,毫无奇特,毫无法门,不假他求,不借外力,只把自己的尘尘境境一齐放下,净荡荡,赤裸裸,这时看是什么。会游水的人全是自力作用,游戏自在,无往不..

序吾师王骧陆居士主讲于天津印心精舍凡七稔,于学人莫不随机启发,同门中得明心要者莘莘然,迩年皈依日众,请法之余,问答甚多,同人等扼要记录,裒为一帙,乃前所辑之《乙亥讲演录》中有未及者。天津张居士聘三,发心流布,以供同参,并嘱为之序。窃惟印心宗旨,唯一大事,良以众生苦恼,哀莫大于生死..

一、如是我闻,一时婆伽婆,入于神通大光明藏,三昧正受,一切如来光严住持,是诸众生,清净觉地,身心寂灭平等本际,圆满十方,不二随顺,于不二境,现诸净土,与大菩萨摩诃萨十万人俱,其名曰,文殊师利菩萨,普贤菩萨,普眼菩萨,金刚藏菩萨,弥勒菩萨,清净慧菩萨,威德自在菩萨,辩音菩萨,净诸业..

金刚般若蜜多经白话述义王骧陆居士讲述我今天为什么要讲金刚经,用白话来述义呢?为要把金刚经上的妙用,移用在社会上。因离了世间上一切人事,佛法就没用处了。佛法处处是解除人生的痛苦,不论贵贱贤愚、老幼中外,是个人,就免不了自身的烦恼痛苦。其原因,总是执取名相,认虚妄的当作真实,无非以执..

谈养生之道凡使身体失去健康的总原因,在终日心神不安,不外乎患得患失。凡人精力有限,应适当支配,实行三八制,八小时睡眠,八小时工作,八小时休息。能如是正常,断无多病之理。今因身体或经济关系,于八小时工作时,不感兴趣,或工作紧张,这八小时吃力,过于十二小时,所以心难维持,日多思虑,夜..

人生的悲欢苦乐只是心的作用,一切造作也是心的作用,佛度众生,只是要人觉悟,心上再来个心,了解人生的所以然。觉是感觉环境的幻化,悟是悟到自心的缘妄,外不被环境所惑诱,内不被妄心所辗转,明白自己天然有个自主独立性体,虽然一时糊涂妄作,一觉便回到本来。所谓悲欢苦乐,和一切一切,都是梦幻..

微信

微博

QQ空间

百度

贴吧

邮箱

复制链接

使用微信"扫一扫"分享给朋友

或点击右上角"..."发送给朋友

请使用微信扫码

扫码后自动注册/登录

评论

发表评论