背后说人是非,不仅自己的名誉受损,

也结下恶缘,自赞毁他反而败德伤名,得不偿失。

好名声之道,最重要的是自己要有高尚的品德,

愿意挺身而出,为大众牺牲服务,

发心奉献,自省忏悔,检讨缺失,自然德声远播。

有智慧的人不会轻视任何一个众生,

还会处处站在别人的立场为对方着想,

给人信心,为人服务而不求回报。

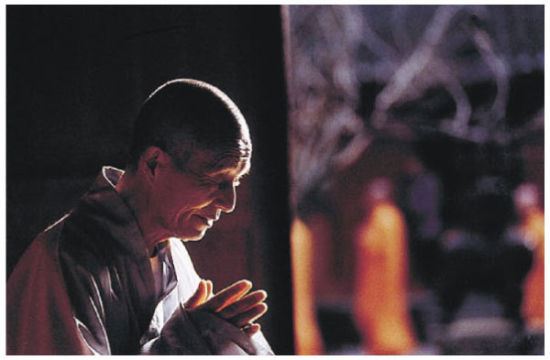

修行并不一定要到寺院里打坐拜佛,

随时给人欢喜,说鼓励的话,说赞美的话,

就是最好的修行。

背后说人是非,不仅自己的名誉受损,

也结下恶缘,自赞毁他反而败德伤名,得不偿失。

好名声之道,最重要的是自己要有高尚的品德,

愿意挺身而出,为大众牺牲服务,

发心奉献,自省忏悔,检讨缺失,自然德声远播。

有智慧的人不会轻视任何一个众生,

还会处处站在别人的立场为对方着想,

给人信心,为人服务而不求回报。

修行并不一定要到寺院里打坐拜佛,

随时给人欢喜,说鼓励的话,说赞美的话,

就是最好的修行。

【不两舌】为两舌之相反,十善业之一。谓不说能引起争斗是非等离间之语。参阅‘十善业’条。

寂然静默,不谈是非。

世智是世上凡夫的小聪明,辩聪是用凡夫的小聪明来辩论是非。

行事钞·尼众别行篇:“有人就尼寺与受戒者,不成。萨婆多师资传云,非法不成,如端正难缘,尚自遣信,此无难缘,纵有不合。有人就尼寺外,结界而受者,律无定决,然情为尼故来,非法有罪,若判得戒,亦可通之。”资持记释云:“斥非中二,初斥僧来尼寺。师资传,明判。遣信明例,是非可见矣。次斥寺外..

亦名:僧残须谏五意戒本疏·十三僧残法:“同篇谏不谏别者,须谏五意:一、性恶,二、显露,三、恼僧,四、倚傍有滥。前之九相,条然是非,更无有滥,倚傍圣教,过显群心,何须设谏?后之四戒,皆有倚傍,理行二教,是非交杂,真伪难分,迷情坠恶,事是可愍。故须僧谏,开悟迷途,冀彼弃恶从善,舍邪归..

亦名:诤分十八品子题:言诤中事诤、觅诤中事诤、犯诤分事诤戒本疏·七灭诤法:“明分品。用七药治四诤;诤中十八,则离于药,亦有十八也。何者是耶?言、觅、犯诤各分三品,则上、中、下故分九种也。事诤一种,离为九品,约言、觅、犯,各生事诤。如何识耶?谓言诤中,若评教理是非,犯相轻重,是名言..

戒本疏·释戒经序:“言和合者,将欲广说,情事相违,义须先和,方应后集,故言和也。”行宗记释云:“和合中,初科。情事,情即僧心,事即说戒。事涉是非,情容异见,故有相违。”(戒疏记卷二·六五·一)..

亦名:三小界四过、小界四是济缘记·释诸界篇:“明彼四是,即今所立:一、须难缘,二、不立相,三、须即解,四、唯一席。练此四非,自昔相承,翻成四过;或无难辄结,或立相开诃,或留而不解,或通于后法。达此是非,如镜鉴物,则于佛教,无疑滞矣。”(业疏记卷八·二九·一三)..

亦名:受日缘相是非行事钞·安居策修篇:“(一、为他缘)凡受日缘务,要是三宝、请唤、生善灭恶者,听往。若请唤为利,三宝非法,破戒有难,虽受不成。妄数为夏,计为年德,冒受利养,随有结罪。善见云,自长己夏,受施犯重。(二、私己缘)若为私己衣钵药草,如法悉成。若为治生觅利贩卖生口牛畜等物..

亦名:无场大界标相、大界标相、界标子题:界相须榜示显处、空处、山相、石相、林相、树相、路相、蚁封相、江相、水相、漫石、蚁封行事钞·结界方法篇:“竖标唱相。(一、立相是非)(一、引本宗)初标相者,四分界相不定是非。文中,若东方有山称山,有堑称堑,草[竺-二+积]汪水,粪聚钉杙,空处露地..

谓诸不善身业语业。心心所法。不相应行。如是诸行。长夜能招不可爱不可乐不可欣不可意诸异熟果。此果名非福。亦名非福果。是非福业异熟果故。是名非福行。

云何非所断?几是非所断?为何义故观非所断耶?谓诸无漏法除决择分善,是非所断。无漏法者,谓出世圣道及后所得并无为法,十界四处诸蕴一分,是非所断。问何等色声是非所断?答无学身中善身语业自性,是非所断,为舍执着成满我故,观察非所断。..

云何非学非无学?几是非学非无学?为何义故观非学非无学耶?谓诸异生所有善不善无记法,及诸学者染污无记法,诸无学者无记法并无为法,是非学非无学义。诸异生者,谓除求解脱者,以彼于诸学处求修学故,即名有学,有学染污无记者,如其所应不善及有覆无记是染污,无覆无记是无记,八界八处全及余蕴界处..

云何非已生?几是非已生?为何义故观非已生耶?谓未来及无为法,是非已生义,一切一分是非已生,为舍执着常住我故,观察非已生。又已生相违是非已生义。

我们希望,我们呼吁,我们的佛教徒不要只是为自己考虑,需要考虑别人!大家在公共场合,要考虑别人的存在!我们的言行是不是影响别人了?如果影响别人了,修养在哪儿呢?信仰在哪儿呢?不考虑别人的人、自以为是的人,不但没有修养,也没有信仰。信仰是为别人考虑,是要包容别人、原谅别人的。自私自利..

出家要吃些亏,又要带三分呆,心似寒灰枯木,是非从何处来。是非从哪里来?是非从争强好胜中来,如果你不争强不好胜,甚至你还会学一点吃亏,是非就迎刃而解,是非到你这里就没了,化解掉了。所以古人说,来说是非者,即是是非人。你若是一个学会吃亏的人,你不反弹它,你就没有是非了。吃些亏还要带三分呆,我们不是..

随缘面对人生,自在的宽容别人,才是为人处世的法宝唐代丰千禅师住在天台山国清寺。一天在松林漫步,山道旁忽然传来小孩啼哭声,他寻声一看,原来是一个很小的小孩,衣服虽然不整洁,但相貌非常奇伟,他问了附近的村庄人家,没有人知道这是谁家的孩子。丰干禅师不得已,只好把这男孩带回国清寺,等待家..

烟瘾大且酗酒者。由于烟酒的慢性中毒,他们在50岁左右,多数已患上慢性支气管、阻塞性肺气肿、动脉粥样硬化、消化性溃疡等多种疾病。研究表明,吸烟是多种癌症、多种疾病的致病危险因素;饮烈性酒是心脑血管疾病、消化性溃疡、肝硬化等重要致病因素,且与多种癌症有关。过食性肥胖者。指那些吃得过多、..

飞机为何经过“南海观音像”,都要绕行一圈,背后竟有“玄机”!飞机为何经过“南海观音像”,都要绕行一圈,背后竟有“玄机”!马上又要到了不冷也不热的时候了,尤其是两个星期以后的清明节,这个时候肯定是有不少人又要去到处旅游了,从前就有不少人去三亚旅游,距离近一点的就喜欢坐车去但是距离远..

问:什么叫做皈依?慧律法师答:皈依分两个角度:一是事相皈依;二是理体皈依。首先讲事相皈依:皈依释迦牟尼佛还有十方三世佛叫做皈依佛;皈依三藏十二部经典,依法不依人,叫做皈依法;皈依受过三坛大戒正规的僧,叫做皈依僧。其次是理体皈依:就是回归到清净的自性。我们内在的觉性、自性就是佛;开..

问:如何能不见别人的是非、善恶、过患呢?星云法师答:人,往往看到别人,看不到自己。由于自我的观照不够,因此产生烦恼;如果我们懂得观照自己,常常自我反省,并且待人以宽,律己以严,遇到事情的时候,能够把自己和别人的立场对调一下,想想如果我是他,他是我,那个时候,平等心、无分别的心就会..

达真堪布:嫉妒别人苦了谁?同在一个单位,有些同事业绩比较好,能力强,自己没法与之相比,心里容易产生邪思恶念,巴望这个人倒霉,甚至想,如果他一病不起,甚至死掉多好啊,我就可以鳌头独占,单位那个官位就是我的了…… 甚至同修道友的群体也不乏此类。比如寺院里,道场里,有些人学修成绩比较好..

每天给自己一个希望,试着不为明天而烦恼,不为昨天而叹息,只为今天更美好。无论多么犀利深刻的话,都不会让你立刻清醒,只有你自己亲身走一遭,刻骨铭心地经历一次,才会在某个瞬间顿悟。有人在奔跑,有人在睡觉,有人在感恩,有人在抱怨,有目标的睡不着,没目标的人睡不醒,努力才是人生应有的态度..

一天下午,师父妙法老和尚刚刚落座,一位头发稀疏灰白的老人就上前跪倒,未经开口已是泪如雨下,泣不成声。经众人劝慰,心情总算平静一些,开始讲述自己的问题枣向老和尚请法。他时悲时愤的请法,更像发自内心的由衷忏悔,令在场的人无不热泪盈眶。他说自己一开始带领妻子、儿子和女儿走上学佛之路,很..

在生活中,我们经常听到一个词叫做布施,每个人的生活道路上都面临着痛苦和生活的需要,生活的布施,也来源于对别人的欢喜、祝福、帮助,它应该是对别人幸福的一种随喜,还有担当道义时的自我牺牲,面对生活起伏曲折时所具备的一种心平气和。..

第四十八节 不守鉴觉《圆觉经》:佛言:依幻说觉,亦名为幻。若说有觉,犹未离幻;说无觉者,亦复如是。是故幻灭,名为不动。西竺五祖云:『悟了同未悟,无心亦无法。』有问马祖:如何得合道?祖曰:我早不合道。百丈曰:『从浊辨清,许说如今鉴觉是。除鉴觉外别有,尽是魔说。若守住如今鉴觉,亦同魔..

《护生画集》吃的是草,挤的是乳若慕牛力大,牛食草为粮;若慕猪体肥,猪食糟与糠;请观牛与猪,不因食肉强。若慕肉味美,何不自割尝?自割知痛苦,割他意扬扬;世无食肉者,屠门不开张。(狄葆贤诗)

钟茂森:自己磨的刀,被别人拿去切肉或杀生你也会受牵连 答:这个是会有罪的。这个罪你不是主犯,但是你也有受到牵连。做刀具,在佛门真正出家的戒经上面都是禁止的,为什么?因为它涉嫌杀生,创造杀生的因缘。所以可以选择一个其他的行业。当然最重要的事情是要努力的帮助人觉悟杀生的果报,比被动的..

如何将功德回向给别人?(附常用回向偈)“回向”二字,对学佛修行人非常重要。无论我们诵经持咒念佛,还是做完一件善事,都可以发心、发愿念“回向偈”或“回向文”,将功德回向出去。功德可以回向给家人或亲朋好友,也可以回向给一切众生。什么是回向?回,就是回转;向,就是趣向,归向一个目标,这..

一、供方与需方的宗教关系在斯达克等学者建立的宗教经济模型中,任何社会的宗教子系统都跟世俗(或商业)经济子系统完全类似,表现为两者都包括有价值的产品的供求互动。宗教经济的构成包括现有的和潜在的信徒(需求)市场,寻求服务于这个市场的一些组织(供应者)以及不同的组织所提供的宗教教义和实..

微信

微博

QQ空间

百度

贴吧

邮箱

复制链接

使用微信"扫一扫"分享给朋友

或点击右上角"..."发送给朋友

请使用微信扫码

扫码后自动注册/登录

评论

发表评论