南无阿弥陀佛!顶礼师父!

请问师傅:我和男朋友都是佛教徒,修净土,他喜欢念地藏经,然而我是一心念佛。如果他要我也念地藏经,我应该如何应对?

请问组建佛化家庭,应该如何做?要注意什么?

智随法师答:南无阿弥陀佛:有共同信仰就好,学修不同,可以互样尊重,慢慢转化,以求一致。自己守持念佛,并劝其念佛,若有需要,了解一下地藏经也无妨,可知因果不虚,出离艰难,由此更深信净土一法。

南无阿弥陀佛!顶礼师父!

请问师傅:我和男朋友都是佛教徒,修净土,他喜欢念地藏经,然而我是一心念佛。如果他要我也念地藏经,我应该如何应对?

请问组建佛化家庭,应该如何做?要注意什么?

智随法师答:南无阿弥陀佛:有共同信仰就好,学修不同,可以互样尊重,慢慢转化,以求一致。自己守持念佛,并劝其念佛,若有需要,了解一下地藏经也无妨,可知因果不虚,出离艰难,由此更深信净土一法。

父母恩(家庭)、众生恩(社会)、国土恩(国家)、三宝恩(宗教)。

欲火烧身【佛言:爱欲之人,犹如执炬逆风而行,必有烧手之患。】欲火烧身是什么意思?欲火其实就是强烈的欲望之火,而且欲望之中最重的是淫欲、男女色欲的欲望;这个热情就像燃烧的火一样,所以叫欲火。欲火烧身,一般人是控制不了的,尤其是年轻人,他也没有长大;但是他自己认为自己长大了,他也不能..

1、教派:禅宗是中国佛教宗派之一,相传中国禅宗为菩提达摩祖师所创;密宗,由印度传来,可分为两派,一为胎藏界,一为金刚界。2、修行方式:禅宗思想体系是以心性论为基点,通过心性修持获得心性升华的心性学说,是一种摆脱烦恼、追求生命自觉和精神境界的文化理想;密宗以密法奥秘,不经阿阇梨亲自灌顶..

一般来说,大部分的学佛之人,喜欢学的是小乘和大乘,因为这两者是显学,比较容易接受,但有关于密宗,大部分的人往往是敬而远之,甚至认为是歪门邪道,因为密宗的修法,对于大部分的修行者来说,确实难以接受。那么,所谓的密宗,“密”在哪里呢?也就是说,密宗的“密”字,如何理解?真知道的人并不多..

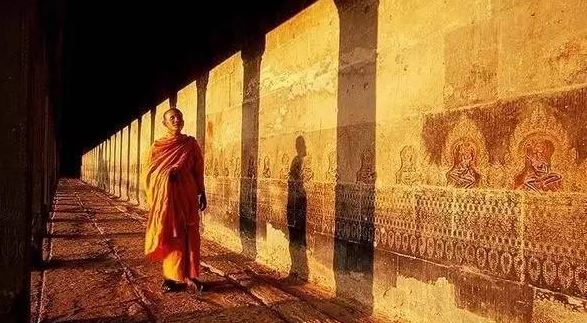

南传佛教,又称上座部佛教。是指现在盛行于斯里兰卡、缅甸、泰国、柬埔寨、老挝及我国云南省傣族地区等的佛教。它是原始佛教时期之后,部派佛教中的一个派系。南传,是从其源流及地理而说,因为这个派系是由印度南传到斯里兰卡而后发展起来的。这一系的佛学,近代发展比较快,世界上已有许多国家的佛学..

从佛教意义来讲,没有什么可分为大乘、小乘,只有人乘、天乘、声闻乘、缘觉乘、菩萨乘。从严格意义上说,小乘佛教应该为南传佛教,或者称为巴利语系佛教、上座部佛教。然而大乘佛教则应称为汉语系佛教或是汉传佛教及北传佛教。释迦摩尼佛到中国时,也就是梁武帝时期因为中国的社会文化发展的变革,才有..

南传佛教,又称上座部佛教。是指现在盛行于东南亚的斯里兰卡、越南、泰国、缅甸、老挝、柬埔寨及我国云南省傣族地区等的佛教。它是原始佛教时期之后,部派佛教中的一个派系。南传,是从其源流及地理而说,因为这个派系是由印度南传到斯里兰卡而后发展起来的。这一系的佛学,近代发展比较快,世界上已有..

念佛禅,即东山法门,它起源于道信,完成于弘忍。念佛禅自四祖道信禅师开始弘扬至今已有一千三百多年了,传承于禅宗北渐一脉。以神秀为代表的北宗禅学,忠实地继承了四祖道信和五祖弘忍的东山法门 。当年弘忍禅师曾叹道: “东山之法, 尽在秀矣”!四祖道信(580-651)禅师在中国禅宗史上是一位重要的人..

智海法师答:《临终需知》,大家可以去看看。大声念佛当然好,但是太大声,让助念对象不能集中精力,也不合适。要了解助念对象需要什么样的音量。一般说,大声助念要好一些。因为声音太小,不能把助念对象的心识集中起来。念佛念法,在助念时要做到前后一致。什么时候好?助念对象有清晰的感觉,特别是临命终时因..

念佛禅,即东山法门,它起源于道信,完成于弘忍。念佛禅自四祖道信禅师开始弘扬至今已有一千三百多年了,传承于禅宗北渐一脉。以神秀为代表的北宗禅学,忠实地继承了四祖道信和五祖弘忍的东山法门 。当年弘忍禅师曾叹道: “东山之法, 尽在秀矣”!四祖道信(580-651)禅师在中国禅宗史上是一位重要的人..

智海法师答:打坐以静心为方便,但是一下子静不下来,也是可以理解的。比如,浪涛汹涌的大江大海,一下子要让它静下来,不太可能,有个过程。而我们往昔时恶业,有多少呢?不知道。但是冰冻三尺非一日之寒,我们纷乱的心,可以说是多生累劫成就的。我们今天打坐,也许方法得法了,只是力量欠缺。也许,方法都没有得法..

念佛法门,乃律、教、禅、密诸宗之归宿,人、天、凡、圣成佛之捷径。一切法门,无不从此法界流。一切行门,无不还归此法界。念佛法门,别无奇特,只深信力行为要耳。佛云:“若人但念弥陀佛,是名无上深妙禅。”天台云:“四种三昧,同名念佛;念佛三昧,三昧中王。”云栖云:“一句阿弥陀佛,该罗八教..

“涅槃”是baliwen的音译,baliwen这个词在佛陀诞生之前很久就在印度使用了,现在已经成为一个佛教术语。涅槃意味着脱离生与死,超越生与死的烦恼,生活在永恒的幸福中。“涅槃”翻译成浴火重生。“涅槃”是佛教修行的最高理想。不是所有的修行人死后都能称为涅磐,必须有一定的结果,才能跳出轮回,生..

涅槃是什么意思?涅槃的意思涅槃指的是灭生死、灭烦恼而达到解脱无为的境界,即不生不灭。涅槃意译为圆寂,功德圆满叫做圆,业障灭尽叫做寂。涅槃是佛教修行所要达到的最高境界。为什么要涅槃?佛教认为,众生所有的行为、言语和意念都会招致业报,行善就会得善报,行恶就会得恶报。而得到了善恶报应的众..

涅槃是梵语,正音为波利匿缚男,旧云涅槃,今顺古亦云涅槃。又名泥洹,或云涅槃那,皆音之讹略,或楚夏不同。旧译为灭度,或云寂灭、无为、解脱、安乐、不生不灭等,名虽异其义则同。今单举灭度和寂灭二义释之:灭度,即“灭”除烦恼,“度”脱生死的意思。寂灭,寂谓理性“寂”静,灭谓烦恼“灭”除。..

涅槃是古印度梵文的音译,意译“圆寂”、“灭度”等。原意是指火的熄灭或风的吹散,后转为印度古代的一些宗教的专用术语。佛教建立后将其吸收进佛教教义里面而加以阐述。佛教认为众生既受烦恼和欲望的诸苦折磨,也受生死的力量束缚,涅槃则是对烦恼、欲望。诸苦及生死的最后的断灭,众生通过修行宗教实..

智海法师答:当然,修建寺院,引人皈依三宝,参加寺院法会,可以说是护法,也算实修。但是,真正的实修,是针对我们的错误来修正它。比如,我们明了因果之后,我们把因果观念引用到日常生活中,这就是在实修。做这些能够得到什么利益呢?比如修建寺庙,寺庙是三宝住持的地方,进了寺庙,大家恭敬礼拜,听闻佛法,改正错..

唐佛教宗派。属禅宗,亦称牛头禅。贞观十七年(643),法融入金陵(今江苏南京)牛头山幽栖寺北岩石室修禅法。后经禅宗四祖道信认可,为牛头禅初祖。自是参禅人众,法席大盛。该宗认为人生若梦,万事皆空,世人以无为有,因而见荣枯贵贱等事,生是非爱恶之情,情则为一切痛苦之本源。提倡修法当求愚昧无知..

请问大和尚:打坐过程中及打坐过后,都感觉气不顺,怎么情况?达照法师答:智者大师在《小止观》里有讲,叫调五事。就是调饮食,调睡眠,调身,调息,调心。调睡是不节不恣;调食是不饥不饱;调身是不宽不急;调息是不涩不滑;调心是不沉不浮。在打坐之前要先这么调节好,掌握方法,如法地去做。会发现..

善士问:学佛三年了,现在不知不觉中发现自己不再喜欢热闹,不喜欢参加各种社会活动,身边的人都说自己变得有些不近人情。请问师父,我是真的出问题了吗?达照法师答:不知道是你出问题,还是那些说你的人出问题噢。当然,这个都是很多学佛的人一个过程。因为世俗的红尘,都是要名利财色、热闹啊这些,..

善士问:一边要追求财源滚滚,名利双收;又一边要追求解脱成佛,这样如何求得呢?总觉得时间不够用,不知道怎么圆融,请师父开示。达照法师答:这个就像小孩子看着前面烧的火炭通红,很漂亮,一手就想抓回来。唉,这个太漂亮了,很喜欢通红通红的漂亮的火炭。他抓在手上,手会烫,然后叫他扔掉,他又说..

所谓因果,因是能造作、产生一定后果的原因,果就是由一定原因产生的结果。由佛教的缘起论产生了因果理论,因果理论是佛教轮回解脱理论的基础,随着佛教的发展而对因果理论产生了不同的看法。因果律指出:种瓜得瓜,种豆得豆。佛教认为任何事物都可能成为因,也可能成为果,没有绝对的因,也没有绝对的..

问:有一件事情是我们周围的同修比较困惑的,我们大家平时自己做饭或者点菜都会选择素食,但是在单位吃饭,每个人有一份盒饭,每次都会有肉。他们的意思是对肉念三皈依,然后就恭敬的把肉扔掉;而我却认为粒粒米皆辛苦,我们的兄弟姐妹把他们的肉身供养给我们,而且已经端到自己的面前了,除了念三皈依之外,唯有..

《南岳大慧禅师语录》:“汝学坐禅,为学坐佛?若学坐禅,禅非坐卧。若学坐佛,佛非定相。于无住法,不应取舍。汝若坐佛,即是杀佛。若执坐相,非达其理。”【白话浅释】:怀让禅师是六祖惠能的法嗣,他接引马祖道一时,留下一段神奇故事,也就是磨砖作镜的著名公案。怀让禅师对马祖说:“你是在学坐禅..

1、禅学思想渊源怀让的禅学思想渊源可以分为三个阶段,一是启蒙阶段,二是学律阶段,三是学禅阶段。其十岁即雅好佛法,亲近善知识,在金州弘法并预言怀让必成道业的三藏玄静(生平不详),应该是怀让的佛学启蒙者,此是启蒙阶段。二是学律阶段,对怀让的思想影响最为深远的则是其剃度恩师及得戒和尚的恒景律师,怀..

真正的放下,不是应付了事,而是用心做事。做事包括工作、生活、学习、修行等等。在做事过程中不做与事情本身无关的事情,比如边做事边胡思乱想,边做事边觅心觅性,边做事边计较,边做事边情绪化,边做事边妄想我在做事,等等,这些统统要放下。那么做完事呢?你尽心尽责做完事了,剩下的只能是结果,..

佛法,是让人们认识思想、摆脱思想束缚、进行自由创造的教学观照体系。【佛法】佛所说之教法,包括各种教义及教义所表达之佛教真理。成实论卷一举出六种‘佛法’之同义语,称为佛法六名,即:(一)善说,如实而说。(二)现报,使人于现世得果报。(三)无时,不待星宿吉凶而随时得修道。(四)能将,以正行教..

吃水果有益健康,尤其夏天的高温令人觉得昏沉,加之大量流汗、容易脱水,更需要注意摄取充足的维生素B群、C及水分,才能缓解疲劳感,而吃水果正是简单而又健康的方法之一。不过,吃水果也不宜超量,否则后果可能是在身上加了几圈赘肉。因为水果的热量不算低,特别是滋味香甜的,热量和糖分一定不会少。..

第一、以物质金钱来做功德:过去佛教设有磨坊、当铺,乃至施茶、修桥等,以利益众生;近年来,佛教徒也会以物质金钱做功德,支持各地道场发挥弘法利生的功能,如举办文教活动、慈善救济等。另外,现代人工作忙碌,不克参加各种公益活动,有的人也会把平时的储蓄挪出一样获福无量,功德一桩。第二、以服..

尊者法相所现为淡然而坐,右手拈衣襟,左手自然下垂,双耳垂肩,目光下视,有俯察众生之相。尊者弘法传道,广收弟子,教化百姓,以利益众生。诗 偈处世行事不为难,检点身心自平 安。莫教祸起萧墙内,此中消息是机关。偈解:处世行事并无深奥玄机,要求得平安,关键在自己应身心端正、行为检点。灾祸往..

微信

微博

QQ空间

百度

贴吧

邮箱

复制链接

使用微信"扫一扫"分享给朋友

或点击右上角"..."发送给朋友

请使用微信扫码

扫码后自动注册/登录

评论

发表评论