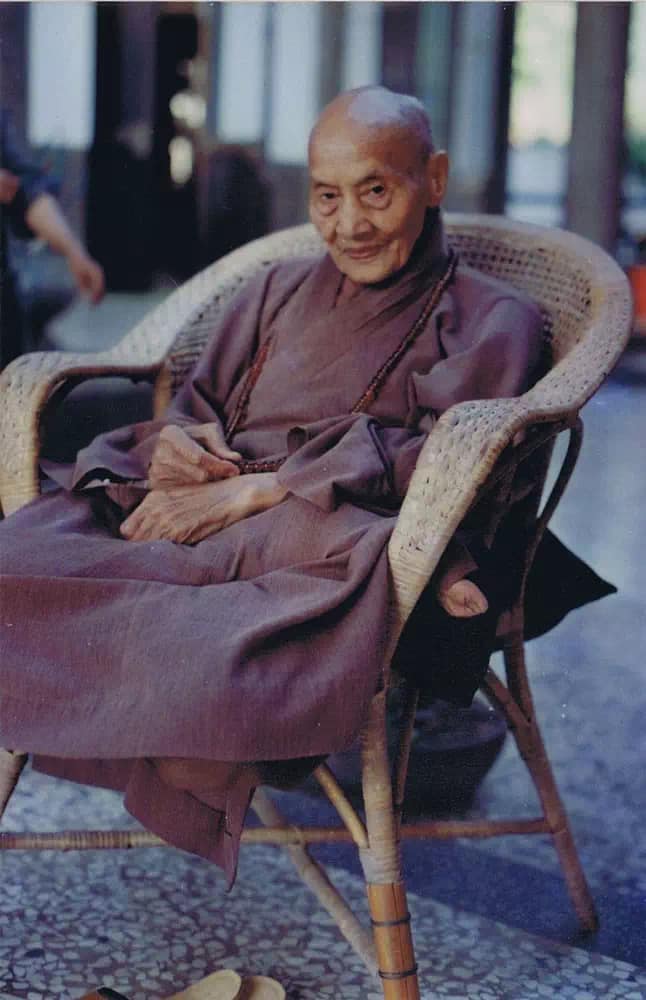

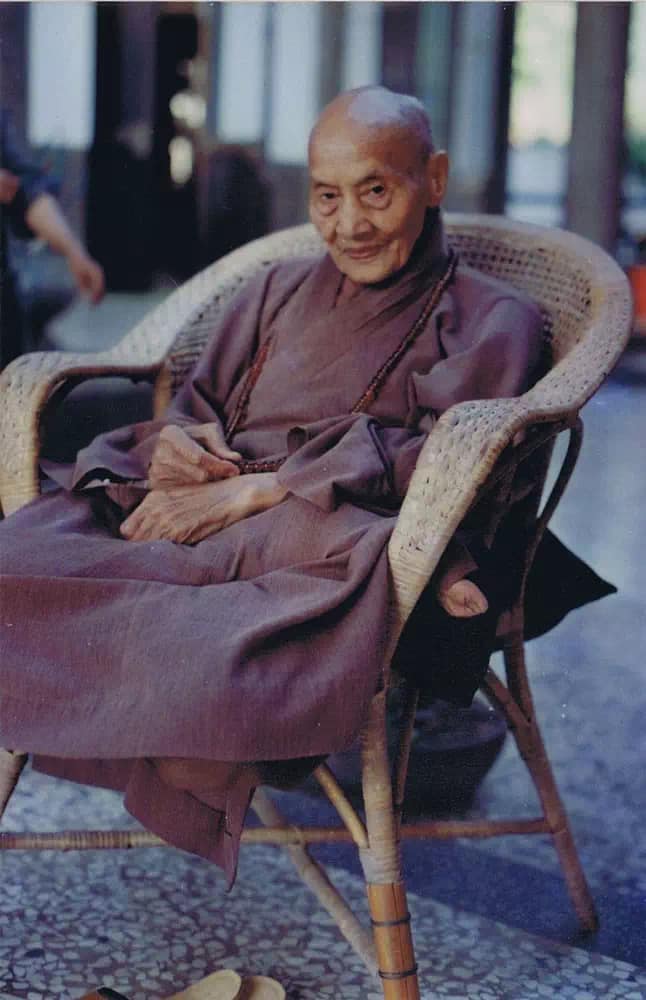

廣欽老和尚:

耳朵聽到別人罵你、刺激你,能不理,這就是戒.

廣欽老和尚:

耳朵聽到別人罵你、刺激你,能不理,這就是戒.

做主要的功夫叫做正行,若做帮助的功夫则叫做助行。

广钦抵台时,已55岁,初在基隆的极乐寺、灵泉寺等处挂单。中秋节后,到台北新店,在碧潭吊桥对岸的空军公墓附近,得一废置的日式空屋住下来。翌年,于新店后街的山壁间,凿了一个山洞,命名曰广明岩后来于此改建成了广明寺。1951年,他在山洞右后方的大石壁上,雕凿了阿弥陀佛大佛像和佛龛。佛龛高两丈..

(一)善导专修持名念佛宗风的影响自善导大师树立一向专称弥陀佛名的宗风以来,少康大师在浙江加以通俗化的普及,以后历代净土宗祖师教化大众都以持名念佛为主。实相念佛、观想念佛、观像念佛和持名念佛四种方法,持名念佛方法最契合末法时代的根器。九祖蕅益大师著《佛说阿弥陀经要解》,自述“后因大病..

娑婆有几个名字:1是堪忍世界;2是忍世界;3是苦世界。堪忍这都是很美化的叫法,正常来说在这个娑婆就是一个诸苦汇集的世界,所以娑婆就是苦世界。各位要清楚一个事情,任何物质世界本身没有善恶美丑之别,这些器世界完全是依报世界,依报随正报转,当然这是中间过程。还有一句叫做“依正庄严”,依报世..

有人认为神秀大师的时时勤拂拭,勿使惹尘埃,不及六祖本来无一物高超,于是把时时勤拂拭忽略了。谁知时时勤拂拭乃反省功夫。初发心人,时时检查自己思想行为上的尘埃,很有必要,再进一步,尘埃拂去了,变为肥料,六根六尘成妙用,你说好不好?世人总以为自己样样都对,其实不然,众生都有烦恼,都有过..

都摄六根,就是眼、耳、鼻、舌、身、意六根。你这个六根都用佛号来摄住。六根当中最重要的是摄耳根和意根。我们这两根的功德最全,这两根也容易外面跑。如果把这两根摄住了,像身根、鼻根、舌根,这都不摄自摄。那么这两根怎么摄呢?你耳根就自念自听,自己从心里念出来,念出声音再从耳朵听进去,有一..

钞【故言或临终、或平时,但有一日或七日之定力者,皆得往生也。所谓闲时办,忙时用,后至命终,因果相符,必生彼国。】这几句话很要紧,平常念,念到心清净,要把这清净心保持,不能让它失掉。要想永远保持,那就是《观经》三福里面的「深信因果」,这才真正永远保持,为什么?真正深信因果的人,心是..

一位专程前来中国向杨式太极大师傅钟文学拳的日本武师,他说想用两三个月的时间一鼓作气把太极拳学好。傅钟文听了,摇了摇头。他觉得这位日本武师对太极拳缺乏一定的认识,而这种思想在国内和国外学太极拳的人中很有代表性,以为学太极拳有速成练法。傅钟文认为,练太极拳要经过一段较长的时日,有一定..

内家拳术的桩功,出来的不是单纯的腿部有力,也不是单纯的彻底放松。训练出来的是一个综合的整体的结果。而最重要的是,桩站的不是体,而是意。桩从浑圆桩开始入手,其目的在开始的一两个月里,是以健身养气,放松全身肌肉骨骼关节为主,其意识也主要是检视自身(每个部分),同时也可假借一些温水中浴..

阿里巴巴之外,马云现在最喜欢谈论另外一件事情是太极。譬如在与星爷名为天马行空的巅峰对话上,周星驰说,上台之前,马云和他聊得最多的事情,除了太极,还是太极。兴之所至,马云还与星爷现场切磋了一段太极拳。事实上,这已经不是马云第一次秀太极。太极拳已经有意无意成为马云的另外一个符号。这种..

改变命运的基础功夫 第五章要改造命运就必须决心诸恶莫作,众善奉行。不造恶业,就不会有苦果或凶事。善要积得广,才能产生受用。否则一边行善,一边造恶,那岂不像愚笨的人一手拿扫把,一手在洒土,地永远也扫不干净。然而,诸恶莫作,众善奉行并不是简单的事情,它是个三岁的小孩都知道,八十岁老翁做不到的问题..

修道人刚入门的时候,因为信心不坚固,道力未充,念头上很容易走失,这时找一个相对清净的地方用功,是完全可以理解的,也是必要的,这只是暂时的方便。道无处不在,无时不在,无论我们身处何种境地,它一刻都没有离开过我们。日用治生产业与道皆不相违背。如果说我们修行了很久,可是,在日常生活中临..

第一步:念起不随能作到念起不随就能于生死当中做得主,不为业牵,得大自在。第二步:亲证无为一切事情尽管来,我心不动。这是真正随顺,而不是压住它不动。尽管应酬各种事情,随顺一切事缘,没有什么好的,没有什么坏的差别感,好的不喜,坏的不厌,这样我们的心才能平静,而达到平等无为之境。作到这个地步就能变..

广钦老和尚关于念佛、修行之精要开示一念佛也不是简单的,必得通身放下,内外各种纷扰,都要摒弃,一心清净称佛名号,然后才能相应。要能将一句六字洪名,念得清清楚楚,听得明明白白,不要有一丝疑念,其他杂念自然消除,决定会证到一心不乱。如果你们信我的话,老实念佛,行住坐卧,不离这个,甚至在..

我们在净土经论的学习当中,要老实。怎么样老实呢?比如经典常常讲到我们对经典怎么熟悉,读诵、书写、礼拜、念佛、求佛的加持,这样老实。我们读五经一论,你不能说我已经读了一遍了,或者我已经读了十遍了,你读十遍八遍就够吗?净土五经的境界那是太超越了,太清净了,太不可思议了,我们读了很多遍..

广钦老和尚法语1.人家侮辱我、欺负我、占我便宜,如果我们能忍下来,不去斤斤计较别人占我多少便宜,也不去挂碍它,这样,不但宿世业缘消除,且当下便能平静无事,又能增长福慧,延长我们的寿命。2.有功夫的人,耳朵不听人的是非,眼睛不看人的善恶,人家毁谤我们,骂我们恶人善人,都当做没听到、没看..

我们可能遇到一些情境的时候,之前的影像会浮现出来,类似的一些经历会出现。但出现的时候,我们心里的情绪起伏大不大?假如起伏很大,那就代表之前那件事,看起来是忘了,事实上没忘,还是很在意,在心理上没有能够把这一件事释怀。所以放下的前面,还要看得破,就放得下。所以之前这一件事情我们有没..

念生死苦,功夫才用得起来◎ 梦 参大家念佛的时候要观想生老病死苦。生老病死苦,这四种是根本。行的时候应常念:人终究是会死的,不一定活到八、九十岁才死。死是没有规定的。大家都活到九十岁?不可能。你得念生死苦,功夫才用得起来。在用功的时候障碍会很多,并不是一帆风顺,不要想我这一天很安定..

我们处于一个急剧变革的时代,多元文化并存,多种价值观念碰撞。身处其中,令人莫衷一是,身心不宁。在纷扰的红尘和躁动的内心夹攻下,人们急需一个能安心立命的精神家园。净土念佛法门惠予九法界众生离生死苦、得涅槃乐之大利,能令一切众生获得究竟的身心安顿,乃究竟圆满的终极关怀。它让我们走上一..

不管修学哪一个宗派,修学哪一个法门,都要有一个基础。这个基础是什么呢?就是我们大家所知道的净业三福。从我们净宗来说,老法师为我们提出了五个修学科目,那就是三福、六和、三学、六度、十大愿王。这是老法师给我们提供的修学科目。很多同修经常说学佛的功夫不得力,念佛的功夫不得力。那为什么我..

念佛三昧的殊胜境界,得道之人一般不去广宣,修学之人仅可感受了解三昧相状,不可执着其境界。念佛三昧的境界,只有证到的人才道得出来,广钦老和尚讲过念佛三昧的境界。据书中记载:一般人只知道老和尚是参临济禅开悟,不知师是于念佛先得力而后参禅。师于鼓山寺佛七中所见,只能从一外国参访者与师的..

诸位同修想想念佛为的是什么?不外现在能消灾免难,将来能往生西方。消灾免难即是修福,往生西方即是修慧,若现在不能消灾免难就是没有福,现在既是不能消灾免难,将来要往生西方就很不保险。既是不能往生西方就是没有慧,就是没得一心,此理极为平常,也很易明白。诸位同修想想现在能不受灾难否?想必..

妄想是个假的,可是因为一个假的生出来了,很多假的跟着也就有了,所以自诸妄想展转相因:因为你生出这个妄来了,于是就像蚂蚁生出蚂蚁、菌生出菌,在很短的时间就会生出很多来。妄想也是这样子!因为你有了妄想了,我没有讲嘛?“善一伙,恶一群,什么人就找什么人。”因为妄想生出来了,哈,妄想也就都..

金庸笔下一无名之辈,随意创了门功夫,被3人偷学后壮大3个门派金庸笔下的武林讲究“传承”二字,这一点从他多部作品中都能看出,任何一门武功都会追本溯源的交代清楚,比如《射雕英雄传》一书中曾提到过江南七怪中的小妹韩小莹用了一套越女剑法,这套剑法也在后来被传给了郭靖,虽说在《射雕》时代这套..

【自性身】 p0597摄论三卷十四页云:此中自性身者:谓诸如来法身。一切法自在转所依止故。二解 成唯识论十卷十五页云:一、自性身。谓诸如来真净法界。受用变化平等所依。离相寂然,绝诸戏论。具无边际真常功德。是一切法平等实性。即此自性,亦名法身。大功德法所依止故。三解 佛地经论七卷十二页云:..

【诸地云何造修】 p1354瑜伽七十九卷五页云:问:于此诸地,云何造修?答:若诸菩萨,性胜解行地;依于十地,修十法行。

【愚痴离欲】 p1251如六种离欲中说。二解 如十种离欲中说。

密宗所依之五部经典。即大日经七卷、金刚顶经三卷、苏悉地经三卷、瑜祇经一卷、要略念诵经一卷等五部十五卷。又以上五部加龙树之发菩提心论及释摩诃衍论之二论,称为五经二论。或将五部中之要略念诵经与大日经合并为一部,另加金刚顶瑜伽中略出念诵经四卷而为五部。或将大日经与要略念诵经、金刚顶经与..

为成实论卷十杂烦恼品所举之五种悭吝。即:(一)住处悭,唯我独住此处,不容他人同住。(二)家悭,唯我独出入此家,不容他人同进出,若有他人,则我当于其中为胜。(三)施悭,唯我受此布施,不与他人共受,若有他人,则勿使其所受过多于我。(四)称赞悭,唯我受此称赞,不令他人共受,若赞他人,则勿使其所..

禅宗公案名。指大光明藏(收于卍续藏第一三七册)之撰者宝昙评论临济门下宝寿、三圣慧然及兴化存奖三人之语句。大光明藏卷下三圣慧然章(卍续一三七·四三八下):“临济之门有宝寿、三圣、兴化,犹马祖之门有百丈、南泉、归宗也。百丈似马祖而有气力,归宗似马祖而绝豪迈,南泉似马祖而绝恢廓;以是知..

微信

微博

QQ空间

百度

贴吧

邮箱

复制链接

使用微信"扫一扫"分享给朋友

或点击右上角"..."发送给朋友

请使用微信扫码

扫码后自动注册/登录

评论

发表评论