问:我自身有生命,此生命与佛,有何关系?(张清锦)

李炳南答:身求趋吉避凶,性求不生不灭,达此二种目的,全由智慧,必佛开示,方能悟入,是生我肉躯者父母,活我慧命者佛陀,此其关系也。

问:我自身有生命,此生命与佛,有何关系?(张清锦)

李炳南答:身求趋吉避凶,性求不生不灭,达此二种目的,全由智慧,必佛开示,方能悟入,是生我肉躯者父母,活我慧命者佛陀,此其关系也。

【七转第八互为因果】唯识家显七转识(眼识乃至末那识)与第八识(阿赖耶识)相互为因果。即七转识与第八识,于能生、所生及能熏、所熏中互为因果。能生、所生为种子生现行之关系时,第八识为能生之因,七转识为所生之果;又能熏、所熏为现行熏种子之关系时,七转识为能熏之因,第八识为所熏之果。此等..

忠曰:“干,关也。可关系其事之人也。”《敕修清规·尊宿唱衣》云:“丧司合干人,贵在公心主行。”又云:“与丧司合干人封定。”

【生命】指自生至死的生命持续期间,有体温(暖)与意识(及潜在的阿赖耶识)同时存在,此即是一期生命的持续。此在佛教中,寿、暖、与识三者同时存在,互相支持,称为命根。换言之,暖与识维持一期寿命,二者之间有相互依存。报尽命终时,第八阿赖耶识离开身体,体温即不存在;反之,体温消失(如大出..

【现世】现在之世。指人有生命之间。

【无我】佛教主张无我,明示存在与缘起的关系,认为‘我’是依于一系列的因缘而存在,即所谓‘五蕴和合’而有,但在五蕴和合期间,其中没有一个实体的自我,因缘关系发生变化,五蕴离散,更没有一个实体的自我,所以佛教的基本理论‘三法印’的第二法印说:‘诸法无我’。..

【实相】原义为本体、实体、真相、本性等;引申指一切万法真实不虚之体相,或真实之理法、不变之理、真如、法性等。此系佛陀觉悟之内容,意即本然之真实,举凡一如、实性、实际、真性、涅槃、无为、无相等,皆为实相的异名。实相超越一切相对相,超越一切语言效用,因为一切语言都是相对性,而实相则是..

胎生、卵生、湿生、化生。胎生是在母胎内成体之后才出生的生命,如人类是;卵生是在卵壳内成体之后才出生的生命,如鸟类是;湿生是依靠湿气而受形的生命,如虫类是;化生是无所依托,只凭业力而忽然而生的生命,如诸天和地狱及劫初的人类是。..

【五无堪能处】 p0270集异门论十三卷六页云:五无堪能处者:云何为五?谓阿罗汉苾刍诸漏已尽无复堪能故思断生命。无复堪能不与物盗心取。无复堪行非梵行,习淫欲法。无复堪能正知说虚诳语。无复堪能贮积受用诸欲乐具。阿罗汉苾刍诸漏已尽无复堪能故思断生命者:谓由彼因彼缘,故思断生命。阿罗汉苾刍,..

又作一即十十即一、一即多多即一。谓一与一切,其体用相融而不二。即谓一与多可以等同,用以说明法界缘起中现象间之相即关系。此乃华严、天台等圆教所立之圆融无碍之极理。华严经初发心菩萨功德品中,谓一切中知一,一中知一切,华严一乘教义分齐章卷四中由两方面论证之:(一)就现象之异体关系言,一与..

杀一人而救多人,乃菩萨为利益众生所作之善权方便。据瑜伽师地论卷四十一载,菩萨虽守净戒律仪,但如见一盗贼为贪财故,欲杀众多生命,或欲害大德、声闻、独觉、菩萨,或欲造更多无间业;菩萨为使彼恶人不受地狱之苦报,及救多数众生生命,遂以善心、无记心,或怜愍心杀害其命,宁可自己堕地狱,不令彼..

唯识家显七转识(眼识乃至末那识)与第八识(阿赖耶识)相互为因果。即七转识与第八识于能生、所生及能熏、所熏中互为因果。能生、所生为种子生现行之关系时,第八识为能生之因,七转识为所生之果;又能熏、所熏为现行熏种子之关系时,七转识为能熏之因,第八识为所熏之果。此等因果为同时而非异时。[..

谓于他财物及所摄受。起贪等贪。执藏防护。坚着爱染。是名恶贪。复有恶贪规他生命。贪皮角等。饮血啖肉。如是二种。总名恶贪。

即磨头也。《敕修清规》云:“磨主,兼主碓坊,米面供众,极有关系,须择有道心人,谙晓舂磨等事者充之。”

三聚净戒之一,是关系规矩和礼貌的戒律。

在中国春秋时代,有一位大圣人出世,就是孔子。他一生极力到处宣扬仁义道德、孝悌忠信的学说,可是不受欢迎,处处受到排斥。他虽然置身横逆之境,可是仍不改变他的教育宗旨,从始至终,他都是提倡「大同之道」。 孔子是位大教育家,对于提倡「有教无类」的平民教育,不遗余力。他有教不厌、学不倦的精..

《学佛的基本认识》第二章生命之流第四节人身难得众生界依目前一般人所能认识的生命种类,除了人以外,就是动物与植物了。在佛陀的教说中,特别着重于具有情识反应的生命,并且以此为主要的关切对象。例如,有一次,三弥离提比丘问佛陀,什么是「世间」呢?佛陀说,由于感官器官的接触境界、认识境界,..

这么多年终于知道佛教音乐的含义了,真是绝了,原谅我不厚道的笑了!这么多年终于知道佛教音乐的含义了,真是绝了,原谅我不厚道的笑了!

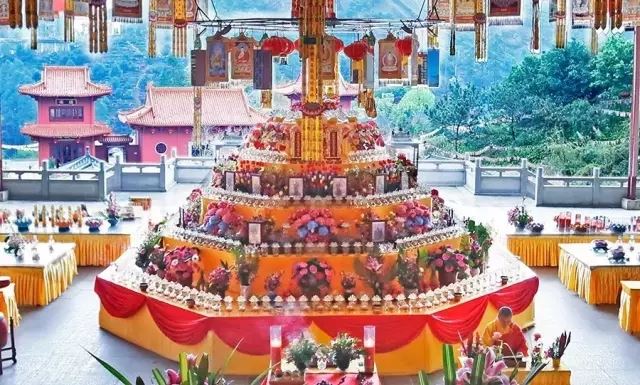

各位菩萨:阿弥陀佛!欢迎各位菩萨继续收看《三乘菩提之佛典故事》单元,我们今天将为各位介绍《众经撰杂譬喻》卷上所记载的一则故事。经文的内容是这样子的:【昔有外国有一大长者大富,惟有一子爱重无比,后日得病大困,治之不瘥,遂到无常,临命终时一心念佛,佛现形其前,心安意定便得生天。父母念..

能大大提高你生命质量的节能养生阴阳平衡是生命活动的根本,并提及了利用大自然阴阳气化的规律来进行养阳和养阴。那么如何能够维持生命阴阳平衡呢?我们要做到节能养生,以保护我们体内的阴精和阳气,维护生命的阴阳平衡。人的生命储备是有限的,人的生命好比是燃烧的的蜡烛,烧得越旺,熄灭的就越早,..

从轮回的眼光看,我们和父母、孩子属于不同的生命个体,只是因为业缘才走到一起。其中有善缘,也有恶缘。 如果是善缘,就会相互增上,给彼此带来利益和快乐,应该心怀感恩和珍惜,继续营造善缘。如果是恶缘,就会相互折磨,给彼此带来损恼和痛苦,要在接纳的前提下,努力化解并改变对立,不让这种恶缘..

我们要提升素养,其中尤为重要的就是智慧。有了智慧,就能找到道与德之间的逻辑,道德才能变成一种自觉的行为;没有智慧,道德只是一种空泛的大道理,落不了地。“道”本身就是大智慧,“德”就是这个智慧妙用。一个人有了大智慧之后,就能找到因和果之间的关联性,言行自然就会不一样。因果如影随形,..

脾衰导致生命无动力 脾衰导致生命无动力一、脾的功能作用1.滤血:脾内滤血的主要部位是脾索和边缘区,此处含大量巨噬细胞,可吞噬清除血液中的病原体和衰老的血细胞。当脾肿大或机能亢进时,红细胞破坏过多,可引起贫血。脾切除后,血内的异形衰老红细胞大量增多。2.免疫:侵入血内的病原体,如细菌、..

舌尖上的罪孽:流传至今的中国10大禁菜自古以来,中华菜肴就十分讲究“珍罕”二字,越是特殊食材、罕见做法越受老饕的追捧。 由古至今的厨师们发挥想象力,创造了一道道“骇人听闻的美味”,这些菜式有的甚至流传至今,堪称“中国十大禁菜”! 1、醉虾。 顾名思义,是把活虾放入酒中,没一会儿虾就醉了..

佛教修行法门总说有五乘,即:人乘、天乘、声闻乘、缘觉乘、菩萨乘。细说则有八万四千法门之众,这是释迦牟尼佛为因应众生根机,宣说的种种方便行法。好比一个人生病了,病因、病理不同,用的药也就不一样。同样的药用在甲身上会药到病除,用到乙身上效果可能会适得其反,所以次第而设五乘教法。乘是车..

李炳南老居士谈戒杀放生一凡事不离因果,过去造了八苦的因,现在就要受八苦的果,了知因果的关系,就知道刀兵劫也是一种果报。二众生自古以来,断不了杀业,没有一个不杀生的。杀生可分一种:一种是直接杀,一种是间接杀,造此二种杀业的因,积久遇缘就结成刀兵劫的果。三刀兵劫是从杀因而来,我们应该..

十善含摄在五戒之中,故常有五戒十善并称。修五戒十善,同得人天果报。十善亦为五戒之分化,离五戒并不别有十善。以类别而言,十善分属身、语、意三业。持修十善之行,乃为生于善道之行,谓十善业道,反之为十恶业道。业行的体相差别,非常深广复杂。但一切业行,以十业道为根本。十业道中有善有恶,恶..

一、供方与需方的宗教关系在斯达克等学者建立的宗教经济模型中,任何社会的宗教子系统都跟世俗(或商业)经济子系统完全类似,表现为两者都包括有价值的产品的供求互动。宗教经济的构成包括现有的和潜在的信徒(需求)市场,寻求服务于这个市场的一些组织(供应者)以及不同的组织所提供的宗教教义和实..

第六章 其它北传佛经与大圆满法关系由于藏地在松赞干布到赤松德赞时期,已翻译大量大乘经典,主要由梵文转译,也有汉文转译,对西藏佛教的发展,扎下深厚的根基,这些大乘经典对宁玛派的传承祖师:无垢友大师、莲花生大士、毗卢遮那从印度时期到西藏时期,在修行思想印证上有关键作用,宁玛派大圆满法..

宗教信仰不等于科学——从佛法与科学的关系谈起李向平上世纪初,有科学家如王小徐等特别关注佛法与科学的关系。与科学结合,成为当时佛教复兴思潮中的一大波澜。近年来,又有科学家将量子物理学的理论与佛法比较,旧话重提之中蕴涵了新的意义。这些科学家认为,佛经中很多关于物质世界的论述,与现代科学惊人..

其实我们每一个修行的人,都知道我们的杂念是从哪里来,首先我们要懂得我们的杂念从何处来,才能去调伏我们的心,调伏好我们的心,我们的负能量就不存在了。因为心存杂念最主要的是在五欲中,你在五欲中你的杂念就会招来,把五欲修空了,把五欲理解透了,把贪嗔痴放下了,你的负能量就转成正能量,就可..

微信

微博

QQ空间

百度

贴吧

邮箱

复制链接

使用微信"扫一扫"分享给朋友

或点击右上角"..."发送给朋友

请使用微信扫码

扫码后自动注册/登录

评论

发表评论