修持无量寿经和阿弥陀经能够让我们的劫祸和魔难得到消减,使我们在日常生活中变得更加的幸福美满和顺心如意并减少疾苦。也能够为我们破除心中的烦恼和魔障,使我们的心灵更加纯净和善良并充满阳光,而且通过修持无量寿经和阿弥陀经还可以帮助我们增强信心和定力。

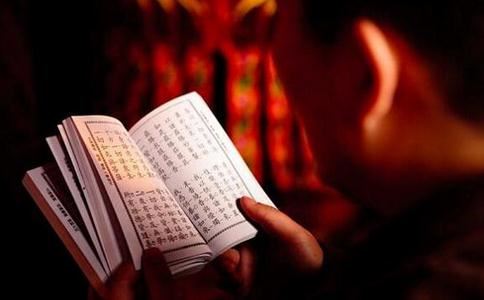

其实我们通过观看“无量寿经和阿弥陀经的区别?”的视频,可以让我们对阿弥陀经的作用和重要性有更多了解和认识,使我们在修行时更加的快速和专注并减少心中疑惑,也能够为我们化解心中的痛苦和伤悲并减少阴郁,使我们的内心更加清明和安宁。

修持无量寿经和阿弥陀经能够让我们的劫祸和魔难得到消减,使我们在日常生活中变得更加的幸福美满和顺心如意并减少疾苦。也能够为我们破除心中的烦恼和魔障,使我们的心灵更加纯净和善良并充满阳光,而且通过修持无量寿经和阿弥陀经还可以帮助我们增强信心和定力。

其实我们通过观看“无量寿经和阿弥陀经的区别?”的视频,可以让我们对阿弥陀经的作用和重要性有更多了解和认识,使我们在修行时更加的快速和专注并减少心中疑惑,也能够为我们化解心中的痛苦和伤悲并减少阴郁,使我们的内心更加清明和安宁。

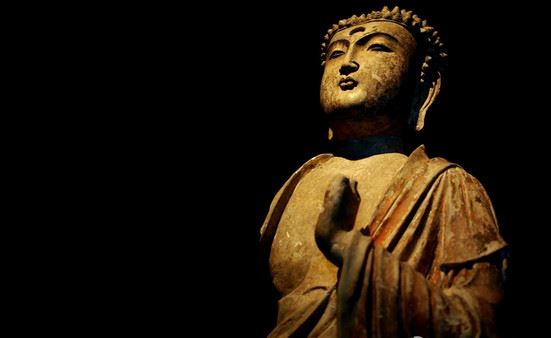

佛家的修行者,精勤不懈、苦修实修,从戒开始,以布施济度为务,宏扬佛心大慈悲为志。逐渐进入定,由定生慧。由小智晋大智慧,再晋升为阿赖耶识与宇宙化而为一,成为永远自在的超智慧能力,不生不滅,永利众生。要证得此语最终的超级境界佛果是不是容易的,不可能一蹴而成。所谓「放下屠刀,立地成佛」..

“十法界”佛教术语。佛教圣僧们依据众生生命层次(心灵的纯洁度)的不同,将众生(当然包括佛)分为十大类,即十法界。十界分别是指:地狱法界、饿鬼法界、畜生法界、阿修罗法界、人法界、天法界、声闻法界、缘觉法界、菩萨法界和佛法界。前六项称为六凡,后四项称为四圣,合称为六凡四圣。“一真法界”佛..

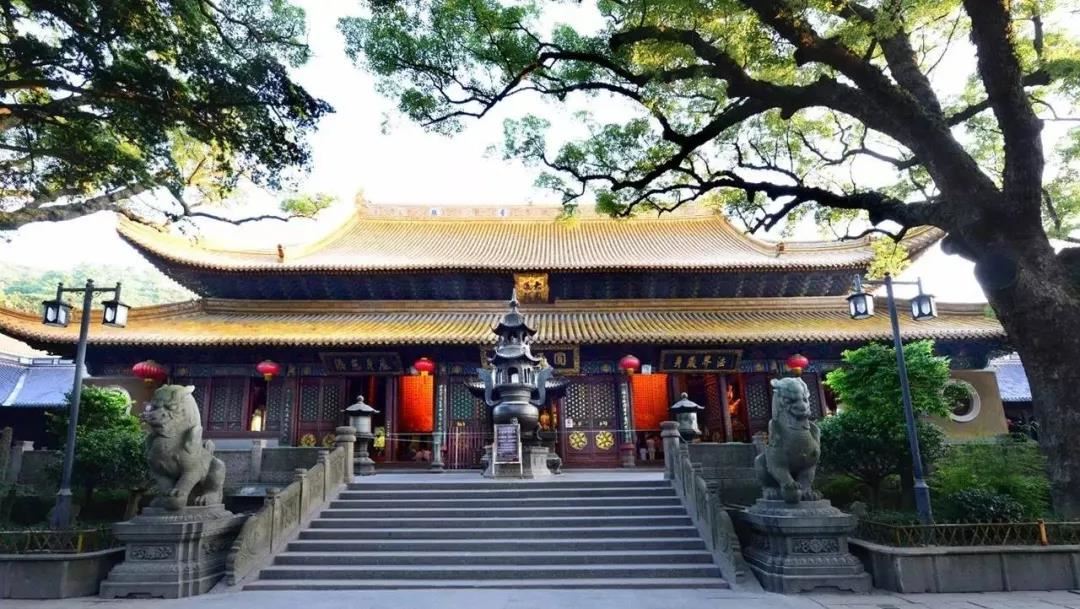

三法印这个概念,早在唐朝之前,在汉传佛教中已被确立。隋代天台智者大师在《法华玄义》中就有这么的记载:“《释论》云:诸小乘经,若有无常、无我、涅盘三印,印定其说,即是佛说,若无此三法印之,即是魔说。如世之公文,得印可信,故名三法印。”智者大师说:“无常印谓:世间生死及一切法,皆是无..

只有出家师父往生才这样称呼,而且不是一般的师父。示寂是比较谦虚的说法,圆寂的证量是比较高的,一般人达不到,一些高僧大德往生会用圆寂,但也不是特别的恰当,只是一种称赞也敬意在里面。只有佛才能称得上圆寂二字。佛教用语。梵语的意译;音译作“般涅槃”或“涅槃”。谓诸德圆满、诸恶寂灭,以此..

佛教是彻头彻尾地围绕了一个核心:断烦恼。从开始,修戒开始,为的是要把烦恼的范围缩小。我们居士持一个五戒,这个并不是小事情,持了五戒里边不杀戒,对整个的法界的有情宣布:不伤害你。这是很大的一个力量了。那么不偷盗,对整个的法界有情宣布:我不拿你的东西。不与取,没有给的东西我不拿;不邪..

想蕴:心于所知境执取形象。即是看、听、接触东西时,会认定所对的境有一定的相貌,然后为它安立名称,生起认识的心理。识蕴:佛百教对识蕴的解说有大、小乘的区别,在此依据大乘的分类来解说:识蕴分为八识,它又可分为三类:一者为心,它集起诸法,并能生起种种的法,此既是指第八识--阿赖度耶识。二..

此经[1]为对阿难多闻,及娑婆闻性最利之机,故文殊选择,唯取观音。而净土念佛法门,普逗十方三世一切众生之机,故列于弥勒之后,观音之前,以密示其普逗群机之意。否则当列于虚空藏之后,弥勒之前矣。刻论普通法门,必须断尽烦惑,方可了生脱死,唯上上最利根人,可于现生即了。若非此等根性,则或二..

“十法界”佛教术语。佛教圣僧们依据众生生命层次(心灵的纯洁度)的不同,将众生(当然包括佛)分为十大类,即十法界。十界分别是指:地狱法界、饿鬼法界、畜生法界、阿修罗法界、人法界、天法界、声闻法界、缘觉法界、菩萨法界和佛法界。前六项称为六凡,后四项称为四圣,合称为六凡四圣。“一真法界”佛..

舍利弗,在佛经中也被译作舍利子,舍利弗是佛陀座下十大弟子,具体的人物,号称“智慧第一”舍利,是一种鸟。舍利弗出生时,眼睛像舍利鸟,于是起名为舍利弗。参考佛学大辞典:“其母为摩伽陀国王舍城婆罗门论师之女,出生时以眼似舍利鸟,乃命名为舍利;故舍利弗之名,即谓‘舍利之子’。”通常是“舍..

十八罗汉是在十六罗汉的基础上衍生出的具有中国特色的佛教人物。十六罗汉,主要依据唐玄奘翻译的《大阿罗汉难提密多罗所说法住记》,他们是:一宾度啰跋罗惰阇、二迦复诺迦伐蹉、三迦诺迦跋厘堕阇、四苏频陀、五诺距罗、六跋陀罗、七迦理迦、八伐阇罗弗多罗、九戍博迦、十半托迦、十一啰怙罗、十二那伽..

睡觉是什么也不知道,昏沉了,智慧门关上了。三昧叫正定,这个定并不是睡觉,但是也不动了。他坐在这个地方,时间过了多久他并不知道;但是他心里很清楚的,你有什么动静、什么情形,他都明明白白的。睡觉,就像那个水被搅浑看不清楚了;三昧,是水澄清了,就像方才说的「澄垽其下」,现出种种的光来。睡觉是昏沉,他..

比丘,佛教对于受过具足戒且年满20岁的出家人的称呼。比丘是佛教语,翻译成汉语的意思就是和尚。为什么说一定是年满20岁的出家人呢?其实这和当初释迦牟尼的出家经历有关。当时释迦牟尼出“三门”见“老、病、死”,从第四门出游时看到了一个佛教的比丘,听他一番言语之后坚定了出家的道路,最后终于成..

娑婆世界:“娑婆”是梵语的音译,也译作“索诃”、“娑河”等,意为“堪忍”。根据佛教的说法,世人们所在的“大千世界”被称为“娑婆世界”,这个世界的教主即释迦牟尼佛。娑婆世界为释迦牟尼佛教化的的三千大世界。此界众生安于十恶,堪于忍受诸苦恼而不肯出离,为三恶五趣杂会之所。极乐世界:梵名..

1、西方三圣和娑婆三圣指的三圣不同:西方三圣又称阿弥陀三尊,是阿弥陀佛,大势至菩萨,观世音菩萨。娑婆三圣是指释迦牟尼佛、地藏王菩萨与观世音菩萨。2、西方三圣和娑婆三圣界定不同:西方三圣属于另外一个银河系,佛陀称呼这个世界为西方极乐世界,西方三圣就是西方极乐世界的佛祖阿弥陀佛和他的两..

四圣谛和四法印看字面上的意思就是四种真理,那其中真正的意思有很多的还是不了解的,所以只要我们用心的去学习,这样我们才能够知道四圣谛和四法印有什么区别,并且还能够有很好的收获。“四圣谛”也称“四谛”,四谛即苦集灭道四谛,谛谓真实不虚,如来亲证。佛成道后,至鹿野苑为五贤者始说此法,是..

上师和根本上师的区别:我们皈依的师父、传一些佛和菩萨心咒的师父、传教显宗佛法的师父、讲一些佛法的师父、一般密法灌顶的师父,都可以叫作“上师”。上师不是上师宝,也不是根本上师,你拜了一位上师之后,还可以拜其他的上师。但有一件事千万要记住,拜了新上师后,千万不要诽谤老上师。不管他是什..

上师有传法上师和金刚上师的不同。传法上师具有一定的修证,可以传法,但没有灌顶的资格。金刚上师必须具备相当的证量,并经过大成就者或传承的认定,不是“自封”的。只有金刚上师才具备灌顶、传法、引导的资格。藏传佛教认为金刚上师就是佛所现的凡夫相。活佛是“再来者”,也就是前世有所成就,乘愿..

真谛指从圣人觉悟的角度观察到的诸法实相,究竟绝对的真理,又叫第一义谛、胜义谛。圣智所知见的真实理性,离诸虚妄,故云“真”,其理永恒不变,故云“谛”。胜义谛和世俗谛的区别世俗谛重在讲一切的现象是因缘和合,胜义谛就一切因缘能够显相,因缘能够变化,他的根本是因为,所有因缘的本性是自性空..

宿命通是指通达过去、未来、现在的一切因缘及其结果,既了知自己、他人多生所行之善恶,也了知因此即将发生的现世报、来世报和他世报的种种苦乐结果;更了知如何断除自他一切众生由不善业所造的种种苦果、以及如何断除由无明所造的轮回之苦。宿命论中的“命中注定”,是指命运不可更改,认为贫富、贵贱..

我们平时修行佛法的时候肯定都是听说过俗谛的,其实除了俗谛,我们也是知道真谛的。其实真谛和俗谛两者的关系是相对的,那么既然两者是相对的,真谛、俗谛有什么区别呢?真谛围绕的核心是让我们出世的,讲的是出世法。俗谛主要是讲世间法,但也不纯是世间法,否则就和儒家没什么区别了。其实,真谛、俗..

十一面观音主救济阿修罗道,千手观音主救济饿鬼道,他们是观音菩萨众多身相之二种。天台宗《摩诃止观》立六观音,与六道相对应。大悲观世音破地狱道三障,大慈观世音破饿鬼道三障,师子无畏观世音破畜生道三障,大光普照观世音破阿修罗道三障,天人丈夫观世音破人道三障,大梵深远观世音破天道三障。 ..

〈十一面观音咒〉约在公元五六一至五七七年间首先由耶舍崛多译出并开始流行,当时修行此咒且有成效的人很多,其发展约在公元六五六年间,由玄奘译出〈十一面神咒心经〉后达到顶峰,之后此咒在中土就渐渐没落了。现代汉地的佛教徒除非是对佛经与咒语有研究者,大概对十一面观音都相当陌生。而〈千手观..

僧宝,不论大小乘,都是有凡夫僧和胜义僧的区别。凡夫僧就是世俗的事相僧宝,又名福田僧,又名世俗僧;胜义僧就是指四双八辈的声闻圣人,乃至是三贤十住的菩萨。不仅是僧宝,即整体的三宝,都是一样的。从事上而言,三宝的主体则是释迦牟尼佛及一切金银佛像,戒定慧三无漏学及一切经文法宝,舍利弗目犍..

上座部佛教又称南方佛教,南传佛教,是由印度向南传到斯里兰卡、缅甸、泰国、柬埔寨等、南亚和东南亚国家以及我国云南省的傣族、布朗族、崩龙族等地区的佛教派系。从教义而言,南传佛教属于根本上部座,又称上部座佛教。此外,又因南传佛教从公元前1世纪便把巴利文翻译传播佛教,故又称巴利语佛教。在..

区别很明显,观音送子是说明了怀孕之人认百为自己的孩子是观音菩萨送的这件事,送子观音则是单指观音菩萨的一个化身。观音菩萨是佛教四大菩萨之一,大慈大悲,能以种种方便满足众生的需求,随机示现种种形象。民间很多不能度怀孕之人至诚恳切的求观音菩萨,菩萨大都慈悲加持,令其满足心愿,乃至有了“..

按照佛经来讲,孔子他是一位菩萨化身,来我们中国度众生,所以,孔子有很深的境界在。孔子到一条河的上面,在旁边看到河水在流,他说:逝者如斯乎!不舍昼夜。他说:这水一直流,刹那间在流,在变化呢,没有一分一秒的停留。“逝者如斯乎!不舍昼夜”这句话,就是跟佛经说的我们的意识,刹那间、刹那间在..

1:二障之“因”:佛于《楞伽经》中说,以我执产生的执著为烦恼障,以三轮法执产生的分别心及习气为所知障。2:二障之“本体”:弥勒菩萨于《宝性论》中云:“三轮执著心,许为所知障;吝等恶分别,许为烦恼障。”六度之违品皆为烦恼障的本体,此外的三轮执著皆为所知障之本体。3:二障之“作用”:小乘..

密宗视宇宙中一切皆为大日如来所显现,表现其智德方面者称为金刚界;表现其理性(本来存在这永恒悟性)方面者称为胎藏界。金胎两部之所以有区别,是由观察的方面和立场不同而表法因而不同,盖自心之圆具万德,在佛不增,在众生不减,说此法尔之理,本来具有之相者为胎藏界,故胎藏界曼荼罗亦可称为本有曼..

五佛又名五智如来、五智佛、五方佛、五圣或称五尊的五尊佛,有金刚界五佛与胎藏界五佛的区别。金刚界五佛:毗卢遮那佛、阿閦佛、宝生佛、阿弥陀佛、不空成就佛。胎藏界五佛:大日如来、宝幢如来、开敷华王如来、无量寿佛、天鼓雷音菩萨。金刚界五佛:1.毗卢遮那佛。即大日如来.是密宗最根本的本尊,在..

在很多人心中“吃素”与“吃斋”是一回事,毕竟寺院的斋饭都是“素食”。其实不然,“吃素”与“吃斋”有着本质区别。“吃素”是指忌荤腥,而“吃斋”则是佛教术语,是一种佛教行为,是每一位佛教徒都应尽全力去遵守的戒律。吃斋并不等于吃素,它比吃素的内涵要丰富得多。一、吃斋缘起佛法说:法 轮未..

微信

微博

QQ空间

百度

贴吧

邮箱

复制链接

使用微信"扫一扫"分享给朋友

或点击右上角"..."发送给朋友

请使用微信扫码

扫码后自动注册/登录

评论

发表评论