在放松之中,一切思维和计划都自然地消失,但这是自然的过程,而不是逻辑推理。

当一切都不知去向,你在没有边际和中央,没有立足点和参考点的空间,这时的心仅仅是明晰的一种力量。

这种充满力量的空间宁静地流动,没有任何事物能凝结它,那就是本觉,心的本质。

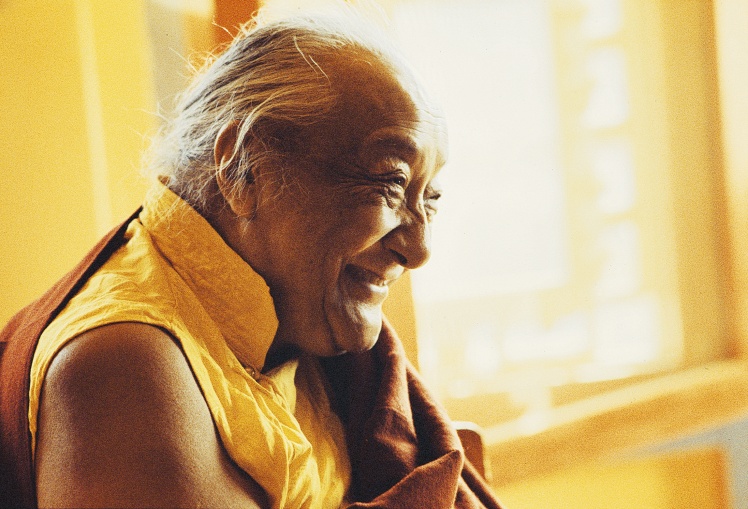

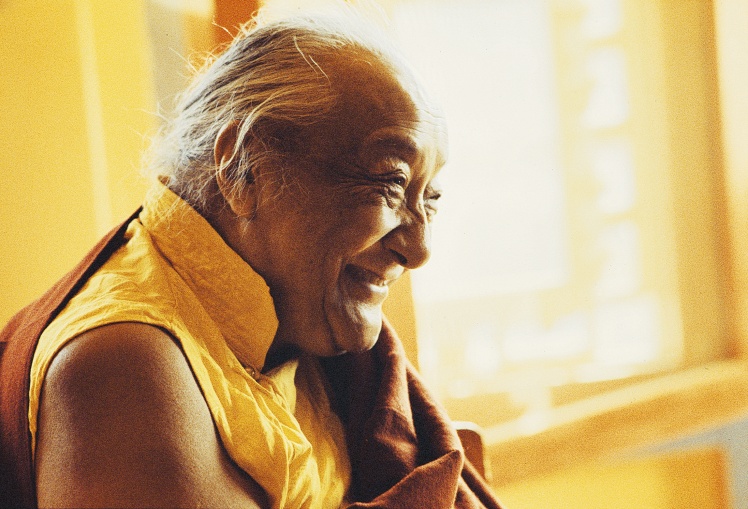

顶果钦哲法王

在放松之中,一切思维和计划都自然地消失,但这是自然的过程,而不是逻辑推理。

当一切都不知去向,你在没有边际和中央,没有立足点和参考点的空间,这时的心仅仅是明晰的一种力量。

这种充满力量的空间宁静地流动,没有任何事物能凝结它,那就是本觉,心的本质。

顶果钦哲法王

英语Monism。凡以唯一原理说明宇宙全体之见解,称为一元论。即谓宇宙世界之根本为一,而宇宙万事万物皆源于此一元。与二元论、多元论相对而称,故称一元论。二元论者主张神与世界、精神与物质、本质与现象等的绝对对立;一元论则谓一切皆由一根本原理所生成,故无所谓神与世界、精神与物质之对立。印度..

三境者。一、性境 从实种生,有实体用,能缘之心,得彼自相,名为性境。如身在欲界,第八所变五尘之境,以实种生,是因缘变,名为性境。眼等五识及五俱第六意识现量缘时,得境自相,则此相分,亦是性境。余法准知,然有二种: 一、无本质 即八识心王所缘根身器界及诸种子,但是自变自缘,不假外资。然..

【三藏伽陀】玄奘大师为了说明三类境的假实,留下了一首偈子,收在《法苑义林二执章》,及《成唯识论枢要》中。偈子是:‘性境不随心,独影唯从见,带质通情本,性种等随应。’偈子的意思是,性境者,即是实境,指五根、五尘实种子所生的相分境。‘不随心’者,以此根尘相分是实种所生,不能随见分种生..

【本质】此为唯识宗教义。是‘影像’的对称,为影像之所依。心及心所认识对境时,在内心中变现认识对象的相状,为直接的认识对象,此称为影像。反之,影像的实质根据及所依物的自体,即称为本质。乃间接的认识对象。故相分可分二种,即本质相分与影像相分。如眼识攀缘色境,除眼识所现的影像外,别有阿..

【独影境】唯识宗所立的三类境,即吾人心识所缘虑的对境,依其性质而分为三类。所谓独影境,独者,简别于本质;影,为影像,即相分。谓依能缘之心之妄分别而变起之境,别无本质,仅为影像。如第六意识之妄分别变出之龟毛、兔角、空华等,全属幻影。此境有三种随心:一、性随心,谓境与能缘之心同一性。..

【带质境】唯识宗所立的三类境,即吾人心识所缘虑的对境,依其性质而分为三类。所谓带质境,带质即兼带本质。谓能缘之心缘所缘之境,其相分有所依的本质,而不得境之自相。此境系由心、境二者之力合成,居于性境与独影境之间。换言之,带质境即是此境兼带本质,能缘之心缘所缘之境,其相分是实种所生,..

【法相】指诸法所具本质的相状(体相),或指其意义内容(义相)。唯识宗的特质在于分析或分类说明法相,故又称法相宗。见《解深密经·一切法相品》。

性罪和遮罪。性罪是本性就是罪恶,如杀、盗、淫、妄,不待佛制,谁犯了就会得到罪报;遮罪是遮止的罪,如酒的本质不是恶,但是佛禁止不许饮,谁饮了就会得到毁犯佛制戒的罪。

佛学的本质◎ 太 虚 佛学的本质,就是佛陀所说明的宇宙事事物物之真相。约分四段:一、有情无始缘起事。有情者,即有生命的生物。唯物论以生命之原始为物质的,神造说者以生命之原始为神造的,其实不然。假使问,物质谁造的?神是谁造的?均仍不能解答,则仍必归之于无始。故佛学直从有情生命而曰无始..

我们现代人在身体上下的功夫最多,生活里面对身体下的功夫最多,一打开电视,那些营养品、养颜液等针对身体的广告也最多,我们很多人在生活中都是围绕这个身体在转。有些老太太常为自己的身体发愁,使得现在养颜胶囊挺畅销,当脸上有皱纹、有波浪了,心里面就觉得难以承受,就天天想办法把这一道一道的东西弄掉..

◎李 丽南无本师上师佛法僧宝文殊菩萨,承佛威神,愿我欢喜受持传法正宗记:师子尊者之四世。曰僧伽罗叉。其所出法嗣五人。一曰毗舍也多罗者。一曰毗楼罗多摩者。一曰毗栗刍多罗者。一曰优波膻驮者。一曰婆难提多者。二十八祖达磨尊者(此土之初祖)旁出法嗣九人。一曰有相宗首萨婆罗者。一曰无相宗首..

◎ 铃木大拙在菩提达摩将禅佛教从西方即南印度传入中国之后,经过了两百年安静与稳定的发展,坚定的在这儒家与道家之地生了根。禅的宗旨为:教外别传不立文字直指人心见性成佛这四句话是由谁说出来的, 我们无法考据,但它出现的时间则是唐朝早期,禅宗开始真正深入中国人心之际。传统上认为禅宗的基础..

生死从何而来?由众生的起心动念而来。我们起了一个念头,内心就凝聚一股力量,让人无时无刻不去想它;好比说一个人执着金钱,出门时,心底就惦记着它,整天担心被偷、被抢,或者盘计着如何聚集更多财富。畏惧死亡也是一样,走在路上,远远地就好像感觉前方摆了一副棺木,非得绕一大圈的路来闪躲它不可..

【劬劳所作变异】 p0707 瑜伽三十四卷五页云:云何寻思内事劬劳所作变异无常之性?谓由观见或自或他,身疲劳性,身疲极性,或驰走所作,或跳踊所作,或趒踯所作,或骗骑所作,或作种种迅疾身业。复于余时,见彼远离疲劳疲极。见是事已;便作是念:如是诸行,其性无常。余如前说。..

“外凡”之对称。为见道以前阶位之一。修行佛道而未证见正理者,称为凡夫,其对正理发相似之智解者称为内凡,未发相似之智解者称为外凡。小乘以五停心、别相念处、总相念处等三贤位为外凡,而以暖、顶、忍、世第一法等四善根位为内凡。大乘以十信伏忍位为外凡,而以十住、十行、十回向等三贤位为内凡。..

梵语 patta。音译钵吒。僧衣之一种。横竖割截而缝缀,有如田亩分畦之袈裟,称为田相衣;整幅而不割截之衣,则称缦衣。亦即用两幅布缝制而成之无田相之袈裟。又作缦条衣、缦条、礼忏衣。为沙弥众及受持五戒、菩萨戒之在家信众所穿着。四分律卷四十载,佛陀听许僧众穿着不割截之安陀会。禅苑清规卷八诫沙..

梵语duskara-caryā。又作苦行。为“易行”之对称。于宗教修行上难以实践之行为,泛称为难行;反之,易修之行为,则称易行。如法华经卷四提婆达多品所载,释迦如来于无量劫以来,为求菩提道,累积“难行苦行”之功德,而未曾止息;及大般若经卷四二四远离品所言,菩萨为度诸有情,多修苦行,受诸重苦,..

(术语)如眼识之缘色境,眼识所现之影像(即相分)外,别有阿赖耶识种子所生之实质色法。为其影像之所托者,是曰本质。如意识浮空华兔角之相,惟有影像而无所托之本质,故谓之独影境。唯识述记六末曰:除影外别有所托名本质。..

(术语)三类境之一,第六意识之妄想分别,浮实我实法之相如,现空华兔角之境,所现之相,多为相分。此相分非有实体,惟为意识之见分所变现之影像。故名之为独影境。对于带质境之相分有本质,而谓为独。对于性境之相分有实性,而谓为影。故独影境者,为一时妄分别之反应。为情有理无之法,三性中之遍计..

【于身修循身观】 p0749 杂集论十卷二页云:云何于身修循身观?谓以分别影像身,与本质身,平等循观。于身境,循观身相似性,故名于身循身观。由循观察分别影像身门,审谛观察本质身故。

【极微薄寂静苦】 p1198集论四卷七页云:云何极微薄寂静苦?谓诸无学、命根住六处。

【爱结】 p1200杂集论六卷十六页云:爱结者:谓三界贪。爱结所系故;不厌三界。由不厌故;广行不善,不行诸善。由此能招未来世苦,与苦相应。当知此中宣说诸结若相、若用、若位、办结差别。且如爱结、何等是结?谓三界贪、是结自性。云何为结?谓有此者、不厌三界。由此展转,不善现行,善不现行。于何..

为法相宗之教义。与“影像”相对称,为影像之所依。心及心所(心之作用)认识对象时,在内心中变现认识对象之相状,为直接之认识对象,此称为影像。反之,影像之实质根据及所依物之自体,即称为本质。乃间接之认识对象。故相分可分二种,即本质相分与影像相分。如眼识攀缘色境,除眼识所现之影像外,别..

一般西洋哲学将本体解释为:其自身真正存在而与“现象”对立之存有物。在佛教,通常以“法体”一词来表达同样之含义,其意即指“诸法之体性”;或以诸法之本质、本性、法性、真如等,为其同类用语。于佛教之前,古代印度人认为宇宙之本体为“梵”(梵 brahman),个人之本体为“我”(梵 ātman),且..

梵语catvāri mahā-bhūtāni,巴利语 cattāri mahā-bhūtāni。为四大种之略称。又称四界;界,即梵语dhātu 之意译。佛教之元素说,谓物质(色法)系由地、水、火、风等四大要素所构成。即:(一)本质为坚性,而有保持作用者,称为地大(梵prthivī-dhātu,巴 pathavī-mahā-bhūta)。(二)本质..

(一)与“本质”相对。比喻立名,以表显心中所现之相分(外界事物映现于心之影像)。与相分连称为影像相分。(参阅“本质”1975) (二)指祖师先德肖像之雕塑或画像。又作影、真影、写影。据高僧法显传载,那竭城南方有石室博山,由该处复往西南行,有佛之留影。印度人多为佛、菩萨塑绘,而少有为出家人..

“我执”之对称。又作法我执、法我见。略称法我、假名我。系应破除之两种我执之一。将所有存在(法)之本质认为是固定不变、有实体之物,称为法执;而将人类之本质认为是固定不变、有实体者,则称为我执。以上皆属迷妄之见解。说一切有部主张人我非实有,唯法性实有,即所谓之法我执;大乘主张诸法皆因..

(术语)唯识宗所立所缘缘之一。以名间接所缘之境。即对于相分之本质也。

“亲所缘缘”之对称。唯识宗所立所缘缘二种体性之一。又作疏所缘缘。与能缘之体相离,托仗他识所变之境及自身中别识所变之境以为本质,能起所虑托之相分,以其间接成所缘缘,故称疏所缘缘。所谓所缘缘,系指吾人心识之见分(能认识客观之主体)攀缘相分(主体所认识客观之一切境界)时,心识为“能缘”..

呈现于眼前之情况(象),称为现象。尤其指看得见之情形,称为假象。对现象而言,不动不变之实体称为本体或本质,亦有视现象为本体之显现,而以本体为超越现象者。在佛教中,现象即是假有,而本体、本质称为实有、自性或本性。在唯识法相宗,将作为认识之对象称为影像,其实质称为本质,而表现在现实中..

微信

微博

QQ空间

百度

贴吧

邮箱

复制链接

使用微信"扫一扫"分享给朋友

或点击右上角"..."发送给朋友

请使用微信扫码

扫码后自动注册/登录

评论

发表评论