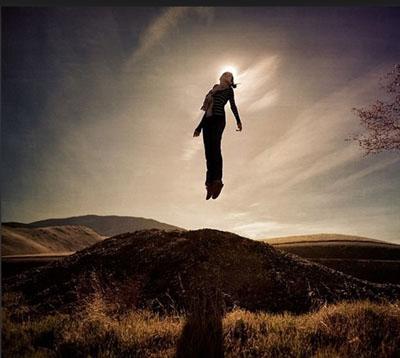

人死后真的什么都没有了吗?

死后的意识本体重新轮回转生,如此反复轮转不休。

《楞严经》:当知一切众生。从无始来。生死相续。皆由不知常住真心。性净明体。用诸妄想。此想不真。故有轮转。

注:众生从无始来流转于生死之中,都是因为不能认识自己与佛无二的清净本心。而依妄想分别执取。妄想不真如幻,生生灭灭,而引众生入轮回。生死烦恼皆由妄想而起,放下妄想,菩提涅槃自在现前。

人死后真的什么都没有了吗?

死后的意识本体重新轮回转生,如此反复轮转不休。

《楞严经》:当知一切众生。从无始来。生死相续。皆由不知常住真心。性净明体。用诸妄想。此想不真。故有轮转。

注:众生从无始来流转于生死之中,都是因为不能认识自己与佛无二的清净本心。而依妄想分别执取。妄想不真如幻,生生灭灭,而引众生入轮回。生死烦恼皆由妄想而起,放下妄想,菩提涅槃自在现前。

慧光是南北朝时代的义学高僧。俗姓杨,定州(今河北省定县)人,十三岁时,跟随父亲入洛阳,归依了佛陀扇多,不久,佛陀便度他出家,常为人讲经,有圣沙弥之称。佛陀以戒律为智慧的基本,令他先听讲《四分律》。既而回乡,受具足戒。后到洛阳参学,并贯通了南北方言,从事著述。当时译师有菩提流支、勒那..

人类四有者:一、生有 初托胎时,一念相续,五蕴从生也。二、本有 生后死前,五阴之身,为业报本也。三、死有 洎舍命时,五蕴业果,一时坏灭也。四、中有 前阴已谢,后阴未生,中间五阴也。

【二种生死】生死一语,又作轮回,谓依业因而于天、人、阿修罗、饿鬼、畜生、地狱等六道迷界中生死相续、永无穷尽之意。与‘涅槃’相对称。《成唯识论》卷八,举出二种生死:一、分段生死,以有漏之善恶业为因、烦恼障为缘,将受三界内之粗报;其果报对于寿命之长短、肉体之大小等有一定限制,故称为分..

【二种涅槃】即有余依涅槃与无余依涅槃。依者,有漏之依身。烦恼永尽,已断生死之因,然犹余有漏依身而色心相续,称为有余依涅槃;更灭依身无所余者,称为无余涅槃。此二种涅槃,同为一体,然无余依涅槃,在于有漏依身命终之时。..

【二种无漏因果】即无漏因与无漏果。《大般涅槃经》卷十二载,指二乘之人,由修戒定慧之因,能断三界生死苦果,则戒定慧三学为无漏之因;二乘之人,既断三界生死逼迫之苦,证真空涅槃寂灭之乐,此涅槃即无漏之果。无漏因即四圣谛中的道谛,无漏果即四圣谛中的灭谛。..

指人的一生,或生物的一度生死。

1、一个伟大的事业,也就是向众生开示宇宙人生的真理,以令众生转迷成悟和了脱生死的伟大事业。2、指人的生死大事。

七祖佛陀难提尊者。北天竺人。慧解善说胜服当世。初弥遮迦至其国。望雉堞上金色祥云。叹曰。此下必有大士可为法嗣。乃往寻之。果于阛阓中见佛陀难提。而谓之曰。我师提迦多说。世尊昔游北印度语阿难曰。我灭后三百年。有一圣人名佛陀难提。于此弘法。难提答曰。我思往劫尝献如来宝座。彼因记我。当..

八祖佛陀密多尊者。提伽国人。德力深固善化群生。初难提行化至其国。见一家有白光。谓其徒曰。此有圣人。有口不言。有足不履。及至其舍。长者问其何来。难提即曰。来求弟子。长者曰。我有一子。年五十岁。不言不履。安能给侍。难提曰。真吾弟子。密多遽起礼拜。行七步已口说偈曰。父母非我亲。谁是..

一数 二随 三止 四观 五还 六净次四空定而辨六妙门者。前来所明禅定。虽复深远。而并是世间旧法。从初至后。厌下攀上。地地之中。都未有观慧照了出世方便。故凡夫外道。修得此十二门禅。不能发真悟道。是以生死无绝。意在此也。今之六法。前三是定。后三是慧。定爱慧察。能发真明。出离生死。岂同上也..

瑜伽焰口施食,本是密教依不空所译《救拔焰口饿鬼陀罗尼经》修法的仪则。此经最初唐实叉难陀译为《救面然饿鬼陀罗尼神咒经》,面然即焰口,为一饿鬼名。经中说阿难在定中受到面然的警告而去请示佛陀,因而佛陀说此施食之法,即说诵施食经咒,解除诸饿鬼痛苦。此经不空译出后,唐末即失传。宋代诸名僧取..

Ba zhengdao佛教教义。亦称八支正道、八支圣道或八圣道。意谓达到佛教最高理想境地(涅槃)的八种方法和途径:1、正见。正确的见解,亦即坚持佛教四谛的真理;2、正思维。又称正志,即根据四谛的真理进行思维、分别;3、正语。即说话要符合佛陀的教导,不说妄语、绮语、恶口、两舌等违背佛陀教导的话;..

Foshen佛教术语。原指释迦牟尼之生身。释迦入灭后,其弟子们认为佛陀的特质不止在于觉悟,还应具备多种理想的品质,遂以佛陀能证能显诸法实相之智和所显所证的法理及其所修福德等为佛身;亦有以佛陀所说教法和所制律仪称为佛身。佛身理论的实质是如何评价成佛的意义。历史上的释迦牟尼成佛之后,同样要..

Niepan佛教教义。又译作泥日、泥洹、涅槃那。意译为灭、灭度、寂灭、安乐、无为、不生、解脱、圆寂。涅槃原意是火的息灭或风的吹散状态。佛教产生以前就有这个概念;佛教用以作为修习所要达到的最高理想境界。含义多种:息除烦恼业因,灭掉生死苦果,生死因果都灭,而人得度,故称灭或灭度;众生流转生..

Mohesengqilu佛教戒律书。简称《僧祇律》,意译《大众律》。东晋佛陀跋陀罗与法显共译,40卷,为印度佛教大众部所传的广律。早在三国魏嘉平二年(250),有昙柯迦罗于洛阳白马寺译出《僧祇戒本》1卷。东晋咸康中又有僧建于月支国得《僧祇尼羯磨》及《戒本》,于升平元年(357)在洛阳译出。但这些译本..

东晋瞿昙僧伽提婆译。乃佛陀为波斯匿王分别一切智及四姓之胜劣所说之经典,现收于大正藏第一册中阿含经卷五十九。 p17

爱有二种业,一引诸有情流转生死,二与取作缘。

【三藐三佛陀】亦云三耶三菩。秦言正遍知。大论云:是言正遍知一切法。什师言正遍觉也。言法无差故言正;智无不周故言遍;出生死梦故言觉。妙宗云:此之三号,即名三德。今就所观,义当三谛:正遍知,即般若,真谛也;应供,即解脱,俗谛也;如来,即法身,中谛也。故维摩云:阿难!若我广说此三句义,..

【佛陀】大论云:秦言知者,知过去、未来、现在,众生、非众生数,有常、无常等,一切诸法,菩提树下,了了觉知。故名佛陀。后汉郊祀志云:汉言觉也。觉具三义:一者自觉,悟性真常,了惑虚妄;二者觉他,运无缘慈,度有情界;三者觉行圆满,穷源极底,行满果圆。故华严云:一切诸法性,无生亦无灭,奇..

八祖佛陀难提尊者,迦摩罗国人也。姓瞿昙氏,顶有肉髻,辩捷无碍。初遇婆须蜜,出家受教。既而领徒行化,至提伽国毗舍罗家,见舍上有白光上腾,谓其徒曰:「此家有圣人,口无言说,真大乘器。不行四衢,知触秽耳。」言讫,长者出致礼,问:「何所须?」祖曰:「我求侍者。」长者曰:「我有一子,名伏驮..

[出楞严经]一无始生死根本谓众生经无穷劫。流转生死。求其初始。实不可得。但迷失本性。即随生死。故名无始。生死根本者。即是攀缘之心。经云。用攀缘心为自性者。是也。二无始菩提涅槃元清净体梵语菩提。华言道。梵语涅槃。华言灭度。谓性净理体。虚融寂灭。不迁不变。无始无终。故名无始菩提涅槃。不..

[出大涅槃经]一无漏因谓二乘之人。由修戒定慧之因。能断三界生死之苦果。则戒定慧名无漏因。即道谛也。(二乘者。声闻乘。缘觉乘也。三界者。欲界。色界。无色界也。)二无漏果谓二乘之人。既断三界生死逼迫之苦。证真空涅槃寂灭之乐。是真空涅槃。名无漏果。即灭谛也。(梵语涅槃。华言灭度。)..

[出圆觉经略疏]一了义谓诸大乘经宣X胜义。如烦恼即菩提。生死即涅槃之类。皆究竟显了。名为了义。二不了义谓诸经中宣说世俗等事。或说厌离生死。欣求涅槃等种种。文句差别。不为究竟显了。名不了义。

[出唯识论]一分段生死分即分限。段即形段。谓六道众生。随其业力所感果报。身则有长有短。命则有寿有夭。而皆流转生死。故名分段生死。(六道者。天道。人道。修罗道。饿鬼道。畜生道。地狱道也。)二变易生死因移果易。名为变易。谓声闻缘觉菩萨。虽离三界内分段生死。而有方便等土变易生死。如初位为因..

亦是普同塔也,盖与海众同会于一穴也。《僧宝传·黄龙佛寿清禅师传》云:“公遗言藏骨石于海会,示生死不与众隔也。”

寂者寂静,灭者灭无,择灭无为,即体涅槃。涅槃者,生死之因果灭无,故谓之灭,是小乘之所归趣也。

闻佛说法,知生死苦,欲断其因。慕寂灭乐,勤修其道,是名发声闻心。生死苦者,略说三界二十五有,无非是苦,更无真实乐处也。生死因者,由见思惑所发善恶不动诸有漏业,皆是三界受生因也。寂灭乐者,三界惑业因尽,则三界果报亦亡,色心俱灭,大患永尽,其定湛寂,不受转回苦也。出苦道者戒能永断恶业..

苦以逼恼为义,一切有为心行,常为无常苦患之所逼恼,故名为苦。谓三界生死之果报,毕竟为苦患而无安乐之性,此理决定真实,故谓苦谛。别则二十五有,总则六道生死。二十五有者,即四洲四恶趣,六欲并梵天,四禅四空处,无想及那含。六道者,即地狱畜生饿鬼修罗及人天。虽然苦乐不同,毕竟生死相续。..

灭以灭无为义。结业既尽,则无生死之患累,故名为灭。灭前苦集,显偏真理。因灭会真,灭非真谛。

集以招聚为义,若心与结业相应,未来定能招聚生死之苦,故名为集。一、集有三种业,摄一切业。 一、不善业 即十不善也。 二、善业 即十善也。 三、不动业 即十二门禅也。二、烦恼者二种烦恼,摄一切烦恼。一、属爱烦恼二、属见烦恼是二烦恼,出一切三毒、五盖、十使、九十八烦恼(均见前文)等。若此烦..

微信

微博

QQ空间

百度

贴吧

邮箱

复制链接

使用微信"扫一扫"分享给朋友

或点击右上角"..."发送给朋友

请使用微信扫码

扫码后自动注册/登录

评论

发表评论