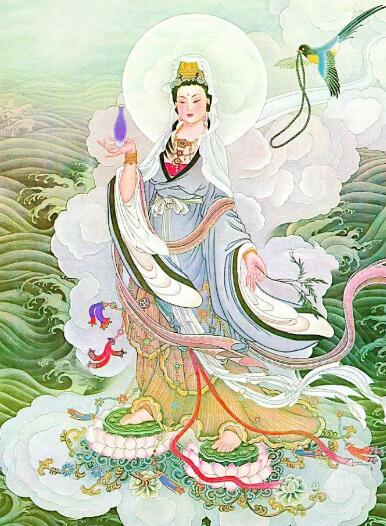

身顶礼(磕大头)的时候心中如何思维观想?

达真堪布解答:身顶礼的时候,双手合十,宛如含苞待放的莲花一般,空心合拢。依次合掌于顶轮、喉轮、心轮。同时心里观想:恭敬顶礼上师三宝的身口意,使自己和一切众生都能够得到上师三宝身口意的加持,使身口意得以清净。然后俯身,双手触地向前推出,同时呼气,心里观想呼出贪嗔痴慢疑五毒。

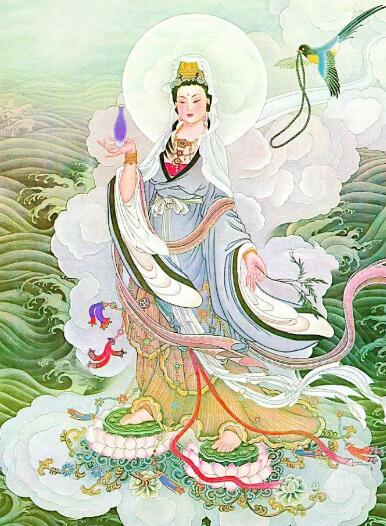

身顶礼(磕大头)的时候心中如何思维观想?

达真堪布解答:身顶礼的时候,双手合十,宛如含苞待放的莲花一般,空心合拢。依次合掌于顶轮、喉轮、心轮。同时心里观想:恭敬顶礼上师三宝的身口意,使自己和一切众生都能够得到上师三宝身口意的加持,使身口意得以清净。然后俯身,双手触地向前推出,同时呼气,心里观想呼出贪嗔痴慢疑五毒。

中国佛教宗派。因创始人智顗常住浙江天台山而得名。其教义主要依据《妙法莲华经》,故亦也称法华宗。史略天台宗学统自称是龙树、慧文、慧思、智顗、灌顶、智威、玄朗、湛然九祖相承。该宗思想,虽肇于龙树,实则启蒙于北齐慧文。他从《大智度论》卷二十七关于解释《大品》道种智、一切智和一切种智之文..

【二十种随烦恼】随烦恼心所,是唯识宗五位百法中的六位心所之一。此又名随惑,是随根本烦恼而生起的烦恼。随有三义,一者自类俱起,二者遍不善性,三者遍诸染心。随烦恼心所二十个,分为小随、中随、大随三种。小随烦恼十个、中烦恼二个、大随烦恼八个。小、中、大的分别,以三义俱备者名大随,兼具二..

心中毫无杂念妄想,乃超越念虑的境界。

(术语)又曰圆融三观,不可思议三观,或不次第三观。为天台圆教之观法,利根菩萨之所修习。原出于大智度论二十七所谓三智一心中得之文。又得中论观四谛品,众因缘生法,我说即是无,亦为是假名,亦是中道义之意,天台智者大师之义因之而立。天台观经疏曰:一心三观者,此出释论。论云:三智实在一心中..

Ba zhengdao佛教教义。亦称八支正道、八支圣道或八圣道。意谓达到佛教最高理想境地(涅槃)的八种方法和途径:1、正见。正确的见解,亦即坚持佛教四谛的真理;2、正思维。又称正志,即根据四谛的真理进行思维、分别;3、正语。即说话要符合佛陀的教导,不说妄语、绮语、恶口、两舌等违背佛陀教导的话;..

子题:邪心中语、慢心中语、名字语行事钞·受戒缘集篇:“智论云,凡夫始学,邪心中语;那含果人,慢心中语;罗汉果者,名字语也。如此自知心之分齐,得佛净戒亦有分齐。故文云,佛子亦如是,勤求禁戒本等。”资持记释云:“智论下,引证。彼明世界语言有三:一、邪,二、慢,三、名字。是中二种不净,..

云何证入一真法界?即以法界无障碍心为智,照此真境,体亦现前知见。不离知见,起观智故。盖现前一念知见心中,即具百万法界性相,即空即即即遍。心中了无边之境,境上显难思之心,心境重重,帝网无尽,即此法界智为能观心也。..

由有无明,生五根本烦恼贪、嗔、痴、慢、疑也。此五根本之惑,开之成一百六十心,于其一百六十心中。 最粗者立粗妄执。 微细者为细妄执。 极微细者为极细妄执。此三妄执,该摄一切惑品。

以智慧而照见事理,是为观照。观行 于心观理而如理身行。观察 即观念观想也。观念 观察思念真理也。观想 想浮于心也。

念佛有总别之分,就总言之有三种:一、称名念佛 口称佛名也。二、观想念佛 静坐而观,念佛之相好功德也。三、实相念佛 观佛之法身,非有非空,中道实相之理也。此于往生要集,配对定散有相无相而为四种:一、定业念佛 即上之观想念佛也。二、散业念佛 即上之称名念佛也。三、有相念佛 即上之定业念佛与..

【随烦恼心所】是五位百法中心所有法的第五位,此又名随惑,是随根本烦恼而生起的烦恼。随有三义,一者自类俱起,二者遍不善性,三者遍诸染心。随烦恼心所二十个,分为小随、中随、大随三种。小随烦恼十个、中随烦恼二个、大随烦恼八个。小、中、大的分别,以三义俱备者名大随,兼具二义者(自类俱起、..

【俱生起】此指与生俱来的烦恼,与‘分别起’对称。烦恼生起时有二种型态,一、分别起,是后天的,受邪师邪教邪思维的影响而生起之惑。二、俱生起,是先天的,与生俱起的。亦即不是由于邪师邪教邪思维的影响,于境自然生起者。此中分别起之惑,其性强而易断;俱生起之惑,其性弱而难断。修唯识行,于见..

【念根】谓但念正道及诸助道,一心观想,不令邪妄得入,是名念根。

【慧心所】此为心所有法中的别境心所之一。慧即智慧,是明白拣择,《成唯识论》曰:‘于所观境,简择为性,断疑为业。’简择是比量智,于一切所知境界,简择其得失,而推度决定,故简择即慧的自性,由拣择而除掉疑惑,即是慧的业用。在愚昧心中,疑惑心中,则不能起慧。再者,邪见之流,以其痴增上故,..

观无量寿经所说的十六种观想,即:日想、水想、地想、树想、八功德水想、总观想、花座想、像想、遍观一切色身想、观观世音菩萨真实色身相、观大势至菩萨色身相、普观想、杂观想、上辈生想、中辈生想、下辈生想。..

又名八背舍,即八种训练去除贪著的禅定。一、内有色相观外色解脱,谓心中若有色(物质)的想念,就会引起贪心来,应该观想外面种种的不清净,以使贪心无从生起,故叫解脱。二、内无色想观外色解脱,即心中虽然没有想念色的贪心,但是要使不起贪心的想念更加坚定,就还要观想外面种种的不清净,以使贪心..

真言宗判十住心中之前九住心是显教,后一住心是密教,故曰九显一密。

苦受、乐受、不苦不乐受。苦受是环境不如意时心中所生起的苦恼感受;乐受是环境顺意时心中所生起的快乐感受;不苦不乐受又名舍受,即处于不顺不逆的环境时心中所生起的不苦不乐感受。

1、依心成佛的意思。2、是心是佛的意思。3、心中所现之佛,叫做心佛。

称名念佛、观想念佛、实相念佛。称名念佛是持念阿弥陀佛的名号;观想念佛有二种,一种是观想佛的塑画像,名观像念,一种是观想佛的三十二相及功德,名观想念;实相念佛是谛观诸法实相,此实相即是佛的法身。..

色界诸天分为四禅,即:初禅、二禅、三禅、四禅。一、清净心中,诸漏不动,名为初禅,即梵众、梵辅、大梵等三天,此三天已不须断食,故无鼻舌二识,惟有乐受,与眼耳身三受相应,喜受与意识相应。二、清净心中,粗漏已伏,名为二禅,即少光、无量光、光音等三天,此三天无前五识,仅有意识,因之惟有喜..

一、称名念佛,即专心称念佛之名号;二、观像念佛,即观看佛像,口称佛名;三、观想念佛,即于心观想佛之相好庄严;四、实相念佛,即观自身及诸佛之真实相,乃非空非有,亦空亦有,而心佛众生三无差别。..

(名数)又作九相。于人之尸相,起九种之观想也。是为观禅不净观之一种。即使贪着五欲之法,起美好耽恋之迷想者,觉知人之不净,除其贪欲之观想也。一、胀想Vyādbmātakasaṁjā,死尸之膨胀也。二、青瘀想Vinilakasaṁjā,风吹日曝而死尸之色变也。三、壤想 Vipadumakasaṁjā,死尸之破坏也。四、..

(术语)真言宗判十住心中前九住心为显教,后一住心为密教,故曰九显一密。

(术语)观想佛体也。观无量寿经,观佛经等详说之。

(术语)一心观想佛之相好形色也。此三昧成就,则见佛之来现。

(术语)想浮于心也。观无量寿经曰:名见无量寿佛极乐世界,是为普观想。安像三昧仪轨经曰:一心观想如来一切圆满之相。

(术语)观无量寿经所说,自净土境界至往生人分十六种而观想者。

(经名)佛说观想佛母般若波罗蜜多菩萨经,一卷,宋天息灾译。说般若菩萨之咒与观门者。

(经名)具名,佛说大乘观想曼拏罗净诸恶趣经,二卷,赵宋法贤译。备说理观之仪。

微信

微博

QQ空间

百度

贴吧

邮箱

复制链接

使用微信"扫一扫"分享给朋友

或点击右上角"..."发送给朋友

请使用微信扫码

扫码后自动注册/登录

评论

发表评论