佛缘之路通关宝牒,这本看起来就不寻常的长卷,实则如同一枚多面棱镜,折射出佛教文化的深厚底蕴、时代变迁的生动印记,以及人与人、文化与文化之间的温暖联结。从不同视角凝视,便能读出不同的故事与深意。

文化传承视角:行走的“移动载体”,让千年信仰活在当下

在佛缘之路的旅程中,通关宝牒最本质的身份,是佛教文化的“移动载体”。它以轻盈的姿态,承接了古代佛教传播的厚重使命,却又在当代语境中生长出全新的传承形态。

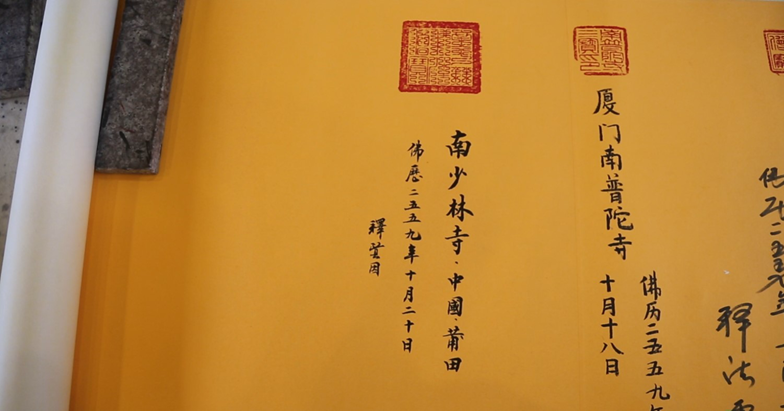

佛福建莆田南少林为缘之路通关宝牒题字

古代的佛教传播,带着几分“艰难”与“神圣”。玄奘西行时,经卷在驼背上穿越流沙,每一页都浸着求法的执着;僧侣行脚弘法,凭记忆背诵经文,将智慧口耳相传。那时的文化传递,依赖于经卷的誊抄、寺院的留存,传播范围有限,且与寻常百姓总有一层“距离感”——仿佛只有高僧大德或饱学之士,才能真正触碰信仰的核心。

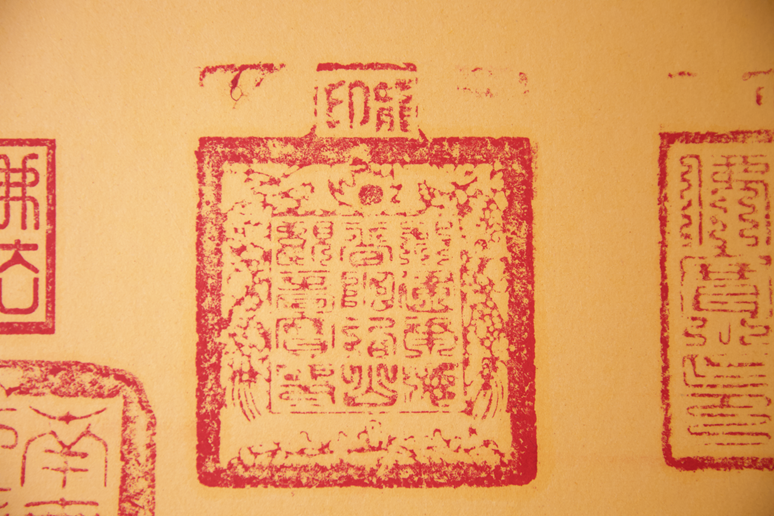

佛缘之路通关宝牒上的浙江普陀山法雨寺印

而佛缘之路的通关宝牒,让传承变得“可参与”“可触摸”。佛缘之路带着它走进一座座寺院,五台山的印章刻着文殊菩萨的智慧剑,普陀山的题字藏着观音菩萨的慈悲意,九华山的印记透着地藏菩萨的宏愿力。每一方印章、每一笔题字,都是寺院与信众的“双向对话”:寺院以独特的文化符号回应虔诚,佛缘之路以宝牒收藏这份精神共鸣。

更妙的是,这些印记藏着佛教文化的“多样性与统一性”。北方寺院的印章多显雄浑,笔锋如古刹的飞檐般苍劲;南方寺院的题字偏于灵动,墨色似江南的烟雨般温润;藏地寺院的印记则带着神秘,图腾与经文交织,如高原的经幡般热烈。风格虽异,内核却同——都在诉说“向善”“慈悲”的共通信仰,如同条条江河,终汇向“众生平等”的大海。

这种传承,打破了“传统必守旧”的偏见。通关宝牒不用古籍的艰深文字,而以印章、题字等直观符号,让普通人在行走中读懂信仰;它不局限于寺院的高墙,而跟着香客的脚步走进生活,让千年文化从“书斋里的学问”变成“手心里的温度”。这,正是新时代传承的智慧——让传统活在当下,而非停留在过去。

科技与传统碰撞视角:手写盖章里的“反潮流”坚守

数字化时代,我们习惯了扫码支付、云端存储,连“打卡”都能一键完成。但佛缘之路的通关宝牒,却偏要逆流而行:坚持手写题字、亲手盖章,用最“原始”的方式,完成一场与传统的郑重对话。这份“反潮流”的坚守,藏着对文化最深情的敬畏。

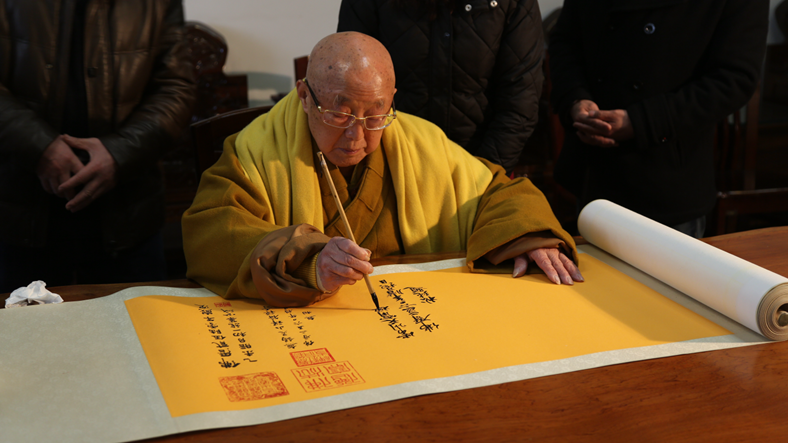

常州天宁禅寺松纯长老为佛缘之路通关宝牒题字

在电子印章几秒生成、文字识别精准到毫秒的今天,手写与盖章显得“效率低下”。高僧们提笔蘸墨,一笔一画写下祝福;寺院僧人郑重蘸取印泥,将寺院的印记盖在宝牒上,力道轻重要讲究,位置高低需斟酌。这过程慢,却慢得有意义——每一笔都带着人的温度,每一方印都藏着寺院的心意。它不像电子符号那样可以复制粘贴,而是独一无二的“文化指纹”,让每本宝牒都成为不可复制的个体。

这份坚守,是对“仪式感”的守护。佛教文化中,“庄严”与“虔诚”向来重要。古代僧人抄经前要沐浴更衣,信徒礼佛时要焚香净手,都是通过仪式表达敬畏。通关宝牒的手写盖章,延续了这种仪式感:香客双手递上宝牒,僧人郑重落笔,指尖的触碰、呼吸的节奏,都让“结缘”变得更郑重。这种“慢”,恰恰是对抗浮躁的良药——让人们在快节奏的生活里,有机会停下脚步,感受“当下”的意义。

当然,坚守传统不代表拒绝科技。佛缘之路团队用纪录片记录宝牒的旅程,镜头跟着宝牒走进深山古刹,让无法亲临的人也能看见寺院的烟火;他们通过线上,让远方的善念能通过屏幕传递到宝牒上。科技成了“扩音器”,让手写盖章的温度传得更远;而传统则是“定盘星”,让科技的应用不偏离文化的内核。

就像毛笔与打印机可以共存,通关宝牒证明:传统不是科技的对立面,而是能与科技共生的养分。当手写的温度遇上科技的广度,文化的传承便既有了“根”的厚重,又有了“翼”的辽阔。

情感纽带视角:100万张心愿卡,藏着人间最暖的烟火

随佛缘之路通关宝牒里一起诞生的是一路收集的100多万张心愿卡。这一百多万个写在菩提叶上的心愿,有的画着稚嫩的简笔画,有的字迹颤抖如风中残烛,却都藏着最真挚的情感——这是宝牒最柔软的身份:连接人心的情感纽带。

佛缘之路山西五台山活动

有张心愿卡来自一位母亲,她在佛缘之路“心愿佛”和“通关宝牒”经过九华山时写下:“愿我儿高考顺利,更愿他一生正直。”字迹娟秀,却能看出落笔时的用力。后来佛缘之路到少林寺时,一位陌生香客看到心愿亭上这张卡,默默在旁边添了句:“同愿天下学子,前程似锦,心向光明。”素不相识的两个人,因一张卡片有了无声的共鸣。

还有张卡片来自一位老人,他没写太多字,只画了个歪歪扭扭的家,旁边标着三个名字。同行的志愿者说,老人的子女在外地工作,他每天都会摩挲这张画,把“心愿佛”当成“家人团聚”的念想。后来团队抵达五台山,有位年轻人看到画,想起自己的父母,也写下:“愿天下父母,平安康健。”

这些心愿,无关宏大,只关烟火:是孩子对父母的牵挂,是陌生人之间的善意,是普通人对“幸福”的朴素向往。而通关宝牒,就是这些情感“收纳盒”的历史见证。它伴着心愿卡从一座山到另一座山,让个人的祈愿融入群体的祝福,让“我的故事”变成“我们的共鸣”。

更动人的是,这些心愿会“生长”。一张为病人祈福的卡片,经过不同寺院时,会被添上“早日康复”的批注;一张为家乡祈愿的卡片,会被陌生香客画上家乡的风景。佛缘之路成了情感的“接力棒”,让善意在陌生人之间传递,让每个人都明白:我们的悲欢,原来如此相通。

团队成长视角:十万八千里路,从“设想”到“现实”的蜕变

佛缘之路通关宝牒从“一个想法”变成“千万人手中的信物”,背后是团队用脚步丈量的十万八千里路。那些旅程中的风雨、惊喜、争执与和解,不仅让宝牒落地,更让一群人完成了自我的蜕变。

内蒙古美岱召在佛缘之路通关宝牒上盖章

路上的困难比想象中多。去藏地寺院时,车陷在泥里,队员们手挽手推了三个小时,鞋子灌满泥浆,却在看到寺院金顶的那一刻笑出声;在南方山区,暴雨冲断了路,他们背着宝牒徒步两小时,浑身湿透,却在僧人递来热茶时觉得“值了”;有时会遇到不理解,有人问“这玩意儿有啥用”,队员们不辩解,只把宝牒递过去:“您看,这是五台山的印,那是普陀山的字,都是缘分。”

但惊喜也藏在转角。在一座偏远寺院,老住持看到宝牒,突然红了眼眶:“我年轻时也想走一遍这些山,没机会。现在它替我走了。”说完,他写下“行愿无尽”四个字,笔力遒劲;有个小姑娘想跟着团队走,说想当志愿者,“看你们把善意传下去,我也想加入”;甚至有商人提出赞助,说“不图别的,就想让这事儿能继续”,但是佛缘之路初始就定下了两个铁规矩:一是不接受任何赞助;二是接受任何跟随。有了赞助会让佛缘之路变得不纯粹,拒绝跟随者是本身艰难的佛缘之路团队也无力承担更多的责任。

佛缘之路通关宝牒上虞多宝讲寺盖章

从最初的“手足无措”到后来的“从容笃定”,队员们的蜕变写在脸上。有人说:“以前觉得‘传承’是大词,现在才懂,就是把每一步走扎实。”有人说:“见过太多人的心愿,才明白‘众生’不是抽象的词,是每一张笑或哭的脸。”

通关宝牒最终成了什么?不只是一个史无前例的长卷,更是团队用青春写就的“成长日记”——记录着从“想”到“做”的勇气,也藏着“一群人走,比一个人远”的道理。

建筑美学视角:从印章到古刹,纸上藏着中国古建筑的密码

佛缘之路通关宝牒走过近400座寺庙,每一方印章、每一笔题字,都不只是文化符号,更藏着中国古建筑的美学密码。顺着这些印记回溯,仿佛能看到北方寺院的雄浑飞檐、南方寺院的精巧斗拱,在纸上展开一幅流动的“古刹画卷”。

山西五台山望海寺在佛缘之路通关宝牒上盖章

北方寺院的印章,多带着“雄浑气”。比如少林寺法师在长卷上抄写的“心经”,题字用魏碑体,横画如寺院的台基般厚重,竖画似大殿的立柱般挺拔,连印章的边框都像极了山门的石拱,透着“禅武合一”的刚劲。这恰是北方古建筑的特质:五台山的寺庙依山而建,屋顶坡度平缓,檐角微微上翘却不张扬,像北方汉子般沉稳;雍和宫的大殿用琉璃瓦,色彩浓烈如落日,配着高大的台阶,尽显皇家寺院的庄严。

南方寺院的题字,则偏于“灵秀感”。灵隐寺的题字用行草,笔锋如寺院旁的冷泉般灵动,墨色浓淡变化,像极了江南古刹的“粉墙黛瓦”——墙体是淡雅的白,瓦片是沉静的黑,偶有几抹朱红的门窗,如同一枝红梅斜出墙头,清新却不艳俗。苏州寒山寺的印章更妙,刻着“枫桥夜泊”的意境,连边框都设计成弧形,像寺院的月洞门,框住了“江枫渔火”的诗意,这正是南方建筑“藏景”的智慧:一步一景,小中见大。

藏地寺院的印记,则是“神圣与壮丽”的融合。大昭寺的佛菩萨印章如寺院的鎏金屋顶般闪耀,图腾纹样似外墙的彩绘般浓烈,连印泥的红色都像极了布达拉宫的红墙——那是用白玛草和朱砂混合而成的颜色,经岁月沉淀,愈发厚重。藏地寺庙多建在山顶,墙体厚重如堡垒,金顶却直指苍穹,既抵御风雪,又向往神圣,这种“刚柔并济”,在印章的线条里展露无遗。

从宝牒上的印记抬头,望向那些真实的古刹,会发现:印章的弧度,藏着飞檐的曲线;题字的力道,映着立柱的沉稳;色彩的浓淡,照着砖瓦的光影。这本小册子,不知不觉间成了“古建筑美学入门”,让人们在盖章时,也悄悄读懂了“天人合一”的东方智慧。

国际交流视角:从蓝毗尼出发,宝牒成为跨越国界的“文化使者”

当佛缘之路通关宝牒抵达尼泊尔蓝毗尼——释迦牟尼的诞生地,它的意义便超越了“国内传承”,成为连接中外文化的桥梁。这趟跨国旅程,让不同信仰、不同语言的人,在“向善”的共鸣里读懂彼此。

佛缘之路组委会拜访尼泊尔佛协

在蓝毗尼的中华寺,当宝牒被郑重递出时,尼泊尔高僧库玛长老仔细看着上面的印记:“这是五台山的?我知道,文殊菩萨的道场。”他说着,用梵文写下“吉祥”二字,又画了一朵莲花——莲花在佛教中是“清净”的象征,无论汉传、藏传还是南传佛教,都对其有着共通的敬意。那一刻,语言不通没关系,文字不同也没关系,莲花的意象就是最好的翻译。

通关宝牒到达佛陀故里蓝毗尼时,释迦族长老们驻足良久。虽然不懂中文,却指着宝牒上的佛菩萨印章说:“这和我们寺庙的菩萨印很像。”原来,藏传佛教与尼泊尔的佛教文化早有交融,那些相似的符号,是千年前文化交流的遗存。还有外国游客观看宝牒,好奇地问“这些印章是什么意思”,志愿者解释“每一个都代表一座寺庙,就像不同的人说着同一句话——‘要善良’”,对方听完,笑着在心愿卡上写下“Peace(和平)”。

更动人的是返程时的故事。蓝毗尼的一位法师将自己手抄的经文送给佛缘之路时说:“它从中国来,带着你们的善意;现在让它带着我们的祝福回去。”这让队员们明白:文化交流从不是“单向输出”,而是“双向奔赴”——就像古代玄奘从印度带回经卷,鉴真向日本传播佛法,本质都是“分享善意”。

佛缘之路通关宝牒在蓝毗尼的停留虽短,却留下了长久的回响。它证明:信仰或许有不同的表达,文化或许有不同的形式,但“向善”“求善”的心愿,是人类共通的语言。而这本小册子,就是用最朴素的方式,让这语言被更多人听见。

佛缘之路尼泊尔蓝毗尼心愿节开幕

从文化传承到国际交流,从情感纽带到团队成长,佛缘之路通关宝牒的每一面,都映照着“人”与“文化”的互动。它告诉我们:传统不是博物馆里的标本,而是能跟着脚步生长的活态;交流不是语言的碰撞,而是心意的相通。这大概就是它最珍贵的价值——让每个人在与它相遇时,都能找到属于自己的“缘分”,也成为传承的一部分。

图/文 佛缘之路组委会

评论

发表评论