编者按:在中华民族伟大复兴的新征程上,全面从严治教是宗教健康传承的根基,亦是坚持我国宗教中国化方向的实践路径。自古以来,中国佛教高僧以戒为师、以德为本,将从严治教的精神融入修行与弘法之中,为后世树立了光辉典范。本性法师编撰的《中国历代高僧从严治教事迹》文稿,从浩瀚典籍中提炼36种精神品质,每一种精神品质以4位高僧事迹及5句儒释道名言,以古鉴今。以下内容选自《中国历代高僧从严治教事迹》第一部分“以德为本”篇章。通过四个鲜活的历史故事,展现高僧们如何以德润身、以行践道。

(1)皇天无亲,惟德是辅。——《尚书》

(2)地势坤,君子以厚德载物。——《易经》

(3)为政以德,譬如北辰,居其所而众星拱之。——《论语》

(4)道生之,德畜之,物形之,势成之。是以万物莫不尊道而贵德。——《道德经》

(5)植众德本,不计众苦,少欲知足,专求白法,惠利群生。——《佛说无量寿经》

唐朝衡山弥陀寺承远法师

唐朝衡山弥陀寺承远法师,先是以白衣信士身份,学道于成都,24岁因缘成熟出家修道,受具足戒,恒常精勤,用功修学三乘经教。

《一统志》《南岳总胜集》等文献记载,当时,慧日法师(唐玄宗赐号慈愍三藏)在广州游方传法,承远大师仰慕其名,不远千里前去求法,乞教修行要义。慧日法师对他说:“如来付受吾徒,用弘拯救;超然独善,岂曰能仁?”教他依《佛说无量寿经》来修念佛三昧,树功德幢,以济群生。

承远法师从此顿息诸缘,专修净土。天宝元年,大师回到衡山,在山西南方向的岩石下,以树枝茅草构织成屋,内中仅置经像,号所居处为“弥陀台”,取求生净土面见弥陀之意。他万缘放下,精进念佛,证得念佛三昧,圣境时常现前。有人布施东西给他吃,他就吃,没人布施食物,他就吃山中的果子。有人仰慕他的德行来拜谒他,在山谷里碰到他,只见承远法师身形消瘦,蓬首垢面,正忙着砍柴,来访的人以为他是侍者,不知道他就是承远法师本人。

除了自己勤行般舟三昧外,法师还热忱弘教济生,凡有来求道问法的,他都是用中道圆融的善巧开示教化,他还特别教导大众念佛法门,让人人都能往生净土。

随着信众日渐增多,大家发心建寺安僧,庄严道场,寺宇名为“弥陀寺”。承远法师仍然一如既往生活俭朴,刻苦修行,用功办道,弘教济生。远近道俗闻其德名,前来亲近求教者络绎不绝,其中,法照法师慕名而到衡山,面谒承远法师,悲喜流涕而受其教,从此专修净土。

法照法师在唐代宗时被诏入京都,封为国师,他常在皇帝面前赞叹恩师承远法师的至德。唐代宗曾想迎请承远法师入京,又想到承远法师德行至高,很难应诏,为尊重承远法师,便在京城内遥向南面衡山方向顶礼,以表虔诚敬重,并颁赐他所住的地方叫“般舟道场”。

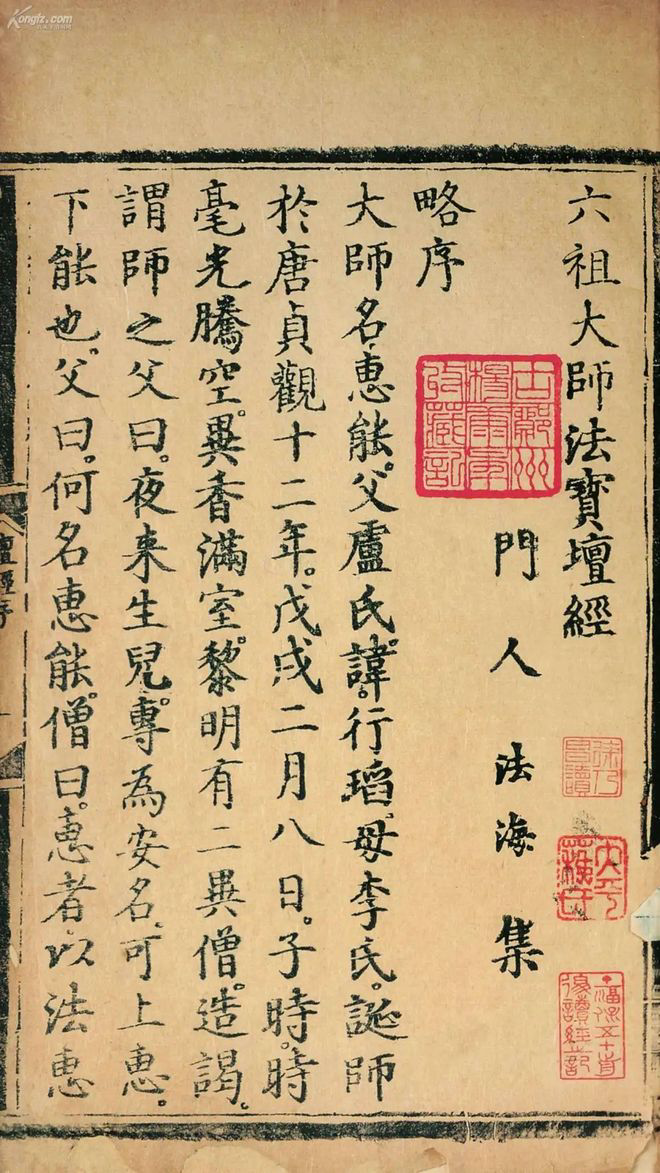

唐朝禅宗六祖惠能法师

根据《坛经》等经典记载,唐朝禅宗六祖惠能法师,在初次参谒黄梅五祖弘忍法师时,即已悟道,明心见性。五祖弘忍大师对他说:“你的根性太利,不要多说话,到碓房舂米去!”于是他就到后院踏碓舂米,为了增加身体的重量,还在腰部绑上一块石头,这样勤劳辛苦地工作供养大众。后来五祖弘忍秘密传付衣法给他,因担心同门师兄弟们来争夺衣钵,五祖悄悄送他离开黄梅。他按照五祖“逢怀则止,遇会则藏”的嘱咐,从江西南下至广东四会一带,隐居在猎人队中精进修行了15年,修德集慧,洗尽习气。

四会地区,山环林茂,当地人多以打猎为生。惠能法师起初在山中以山果为食、山泉为饮,后因村子里老者多番请求,且猎人队员们也常给他送生活物资,惠能法师只好加入了猎人队。但他提出自己不会使用猎具,不想参与打猎,猎人队便让他跟在队伍后面,负责背行李和观察预警。

惠能法师心怀慈悲,常心中默念佛号,希望不要有动物踩中陷阱;若遇到已死的动物,会为其念经念咒超度;若遇到还有气息的活物,则会立即放掉。有一次他甚至偷着把猎人逮到的老虎放了。

猎人队吃饭时,惠能法师每次都等大家先吃,然后把自己捡的菜叶丢进锅里煮,只食肉边菜,别人问起,他就说自己吃青菜就好。

惠能法师平常会在闲谈中,将佛教智慧和做人的善恶准则分享给年轻猎人,也会对中年猎人谈人生无常,劝他们珍惜家庭。

惠能法师还经常帮村里的孤寡老人,进山时顺手采果类和草药给他们。村民为他提亲说媒,他都以穷贫身微、难以成家为由,善意回绝。

惠能法师在猎人队中隐遁了15年,这期间他不断修行,将佛法落实在生活中,集聚福德资粮,理事圆融。

六祖坛经

后来德行圆满,因缘时节成熟,惠能法师出来度众。他在广州法性寺印宗法师的讲席中,论及不是风动幡动、而是心动的公案,在座四众无不震惊钦佩。印宗法师当即延请他上座,为众开示,并为惠能法师剃发。从此惠能法师大阐禅宗顿教法门,而成为影响深远的划时代高僧。

南宋高僧水庵禅师

南宋时期著名的高僧水庵禅师,16岁出家,先后参访多位禅师求道,晚年依止端裕禅师,尽得其道。端裕禅师,俗姓钱,是吴越王钱镠的后裔、高僧圆悟克勤禅师的法嗣。

禅林宝训

根据《禅林宝训》记载,端裕禅师曾对弟子水庵禅师讲述“住持之体”,他认为善于作住持的人,必定先要尊崇道德,谨言慎行。端裕禅师说:

“作为丛林的住持,大体上离不开道德、言行、仁义、礼法这四点。道德与言行是教化的根本,仁义礼法是教化的枝末。如果没有道德言行作为根本便不能立身,如果没有仁义礼法为枝末哪里能成事。

古圣先贤见参学之辈不能自己修治,所以建立丛林高堂广厦,使后学身有所归,又选立有道德节义之人为住持,来统理大众。

然而丛林寺院中最尊贵的并不是住持一个人,常住所备有的饮食、衣服、卧具、医药四事,这些供养并不是给人无功受用的,是为了让人能够精进修行佛道啊。善于作住持的人,必定先要尊崇道德,谨守言行。来作为学者的人,必定先要怀存仁义,遵依礼法。所以做住持的人如果没有来学的辅佐,孤掌难鸣是不能单独成就事业的。学者如果没有住持的教化,就像根苗没有雨露的滋润,也是不能有所成就的。住持与学者,就象人有身有臂,有头有足,有四肢五脏六腑,大小适意称心而不相违悖,才能互相配合而有所作为。所以学者所依靠的是丛林,而丛林所依靠的是道德。”

水庵禅师此后住持过八处大丛林,所到之处他都恪守师训,兢兢业业,以行道立德为心,成为荷担禅宗法脉的一代名僧。

禅林宝训

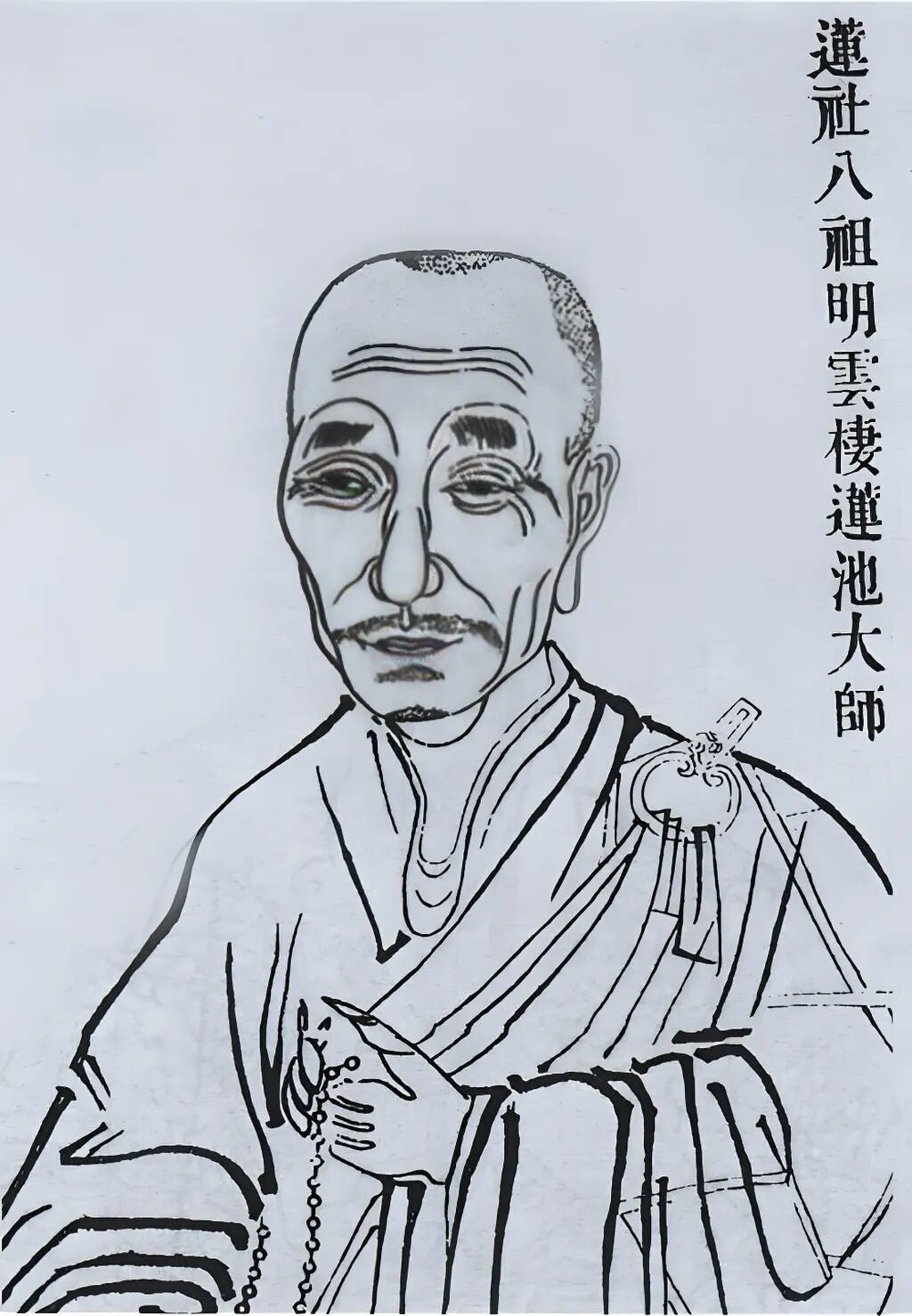

明代高僧莲池大师

明代高僧莲池大师精通三藏、解行并重,不但望重当时,而且泽及后世。根据《缁门崇行录》记载,有一位僧人问他:“出家人要做什么事情?”莲池大师回答说:“办道、求道。”那僧人说:“求道最根本、最要紧的是什么?”莲池大师说:“是德行。”那僧人说:“唉呀!您真顽固,上根利器的人修慧而入道,下根钝器的人修福而已,所以出家人主要在求得智慧,有智慧就足够了,要德行干什么?”

莲池大师说:“古人常说,德行是为人处世的根本。又说:立大志做大事的人,要先衡量自己的器质和识见,何况佛门至高无上的正等正觉的妙法,岂是随便什么人就可以修成的吗?

做人的道理都做不好,哪能学佛?纵使你根器利,多智聪,反而有害。越聪明,障碍愈重,修行愈不易成就,无德行的人,怎么能出家修行呢?

古人大彻大悟,参学事完了,在水边林下隐修,长养圣胎,不怕嘴巴因久不说话而发霉。等到道业成就,龙天极力推他出世,才出来度人。那些推辞邀请不出来说法的大德,都自言愿意生生世世都在参学的地位,修行磨炼、积累德行。

我刚出家时,虔诚奉持这个信条,牢记在心,后来因为生病入山静养,僧俗相继来共修,久久不觉渐成丛林道场。但至今仍不敢自命是丛林的方丈,不敢开大口妄论禅宗的大道理。只不过和众人共修,不是我能领导众人行道啊!很惭愧,我年纪大些,为大家的长辈,只希望和大家互相勉励而已。祈望诸位大德把我当作朋友,有什么不对的地方,多给我指正,这就是我的荣幸了。”

莲池大师墓

图 | 莆田广化寺提供

评论

发表评论