万历三十五年(1607),费隐通容禅师43岁,二月辞众南还,经维扬,登金山,夏住龙池。秋八月游吴越,直至万历三十八年(1610)传和尚自燕京回龙池,方返寺侍师。这段时间,《年谱》主要记录二事。一是据佛法与士人、禅者相接,二是往槜李(今嘉兴市)楞严寺查阅禅典。

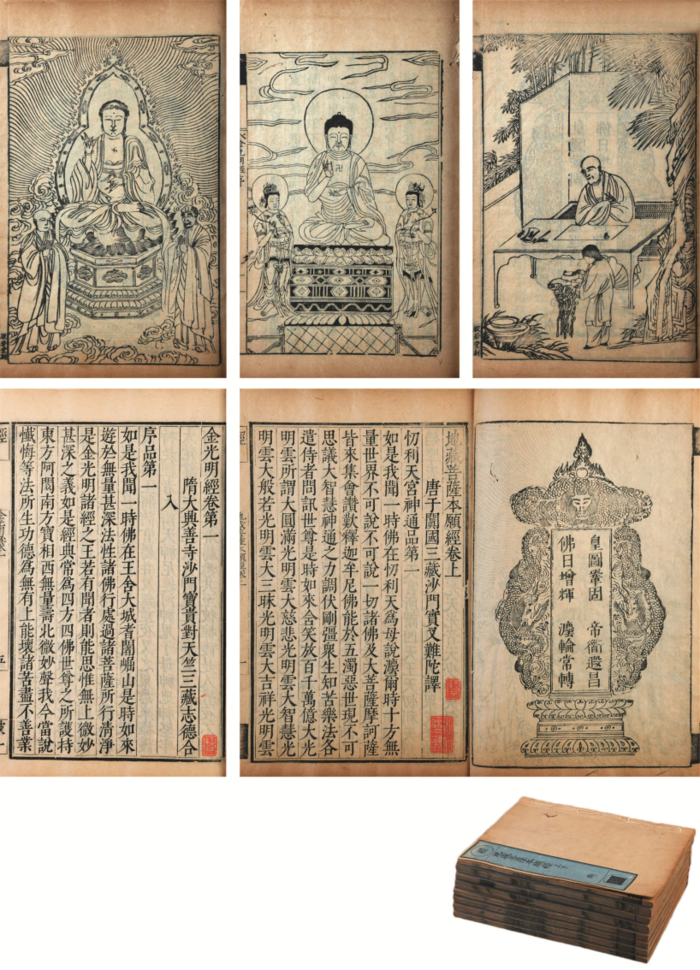

《大藏经》,又名一切经,是所有佛教经籍的总汇与集成,略称为藏经或大藏。大藏经不仅对佛教的存在和发展具有举足轻重的作用,而且在哲学、历史、民族、语言、文学、艺术、天文等许多领域都产生了深远的影响。在中国,自宋代官修《开宝大藏经》至今,结集刊印的大藏经达几十种之多。它们不仅收录了千余年来汉译佛教原典,还集纳了中国历代僧俗学者撰写的佛教著作,既是一个博大精深的佛学体系,也是中华文明的优秀遗产。

从《嘉兴藏》到楞严寺

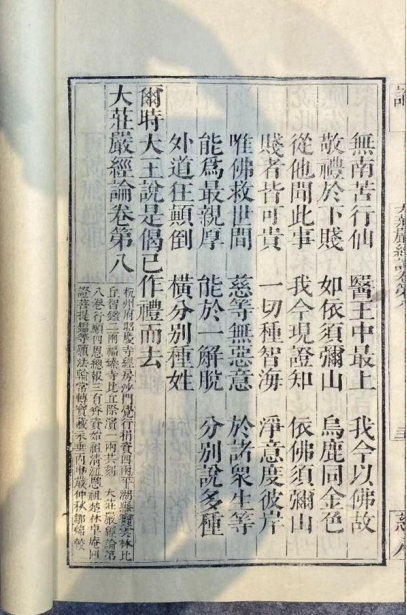

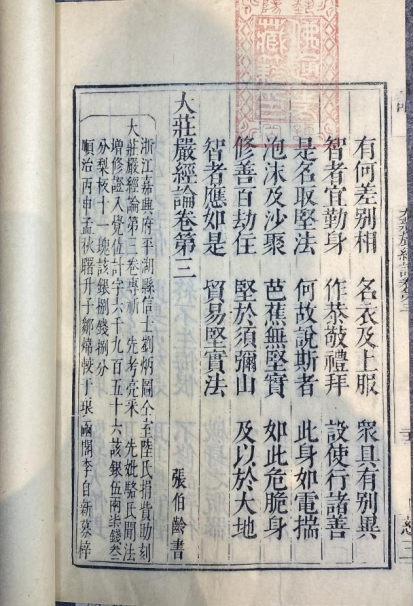

《嘉兴藏》是中华大藏经诸种版本中规模最大、内容最为丰富的一部。后期由嘉兴楞严寺集中经版刷印流通,故称嘉兴藏,是晚明开雕的一部私版大藏经。

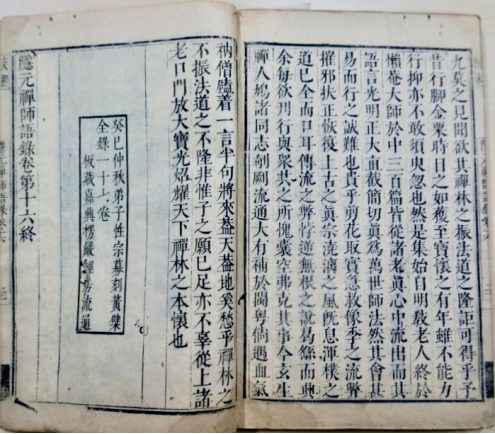

这部大藏经初雕于山西五台山,后又迁至浙江径山等地续刻,最后集中版片储藏和刷印于浙江余杭县径山寂照庵。这部大藏经的版式,改变了向来沿用的烦重的梵筴式,采取轻便的方册即书本式,因此得名为“径山方册藏”“径山藏”。又因这部藏经后来全部由浙江嘉兴楞严寺经坊发行流通,所以又名《嘉兴藏》。《隐元禅师语录》牌记便有“板藏嘉兴楞严经房流通”。

《嘉兴藏》在我国现存历代大藏经中占有极其重要的地位,并以其鲜明的特点为国内外学者所重视。《嘉兴藏》收诸经籍2141种,10888卷,共2453册,344函。这部大藏经是明紫柏大师倡导筹刻,由其门下几代弟子极力谋刻,经明清两代社会名流、文人居士、信士等人捐资助刻而成。从明万历七年(1579)始,刊刻至清康熙四十六年(1707)。到了雍正年间,苏州织造海保曾奉命修补这部大藏经原版,并陆续刷印进呈过一百七十余种。

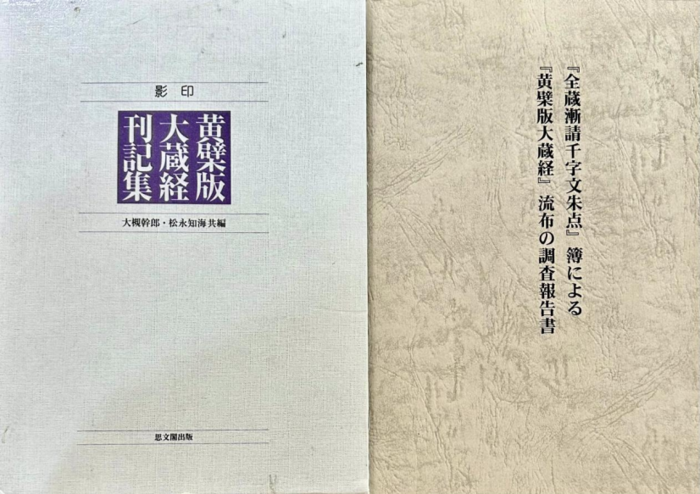

从《嘉兴藏》到《黄檗藏》

在中日文化交流中,书籍交流起了重要作用,有学者称之为“书籍之路”,特别是遣隋、唐、宋、元、明五朝的日本僧侣,来华修学参修,归国时带回了各种版本的大藏经和其它典籍。顺治十一年(1654),63岁的隐元禅师应长崎僧众四度礼请,东渡弘法,随身带去的就有一部《嘉兴藏》。

后来,其法孙铁眼道光禅师发愿开版一切经,以隐元禅师带来的《嘉兴藏》为底本,刊行了《黄檗藏》或称《铁眼版一切经》。铁眼道光禅师历时13年,方完成铁眼一切经的刊刻事业。《黄檗宗僧侶名鉴》称其为“今日日本印刷业兴盛的原点,也是媒体风险投资企业的先驱,奠定了日本明朝体及稿纸发祥基础的5万块版木成为重要文化遗产”。铁眼道光禅师的伟业,以“铁眼与一切经”为题,被写入大正12年(1923)至昭和20年(1945)的普通小学国语读本国定教科书中。“铁眼一生三度刊行一切经”的事迹,广为人知。铁眼道光禅师与振兴曹洞宗宗统复古运动的卍山路白、重建东大寺大佛殿的公庆禅师一起,被誉为“日本三大大愿”而闻名于世。铁眼道光禅师又因在刻经募缘过程中,两度救助受苦于饥荒的难民而被称为“救世大士”。昭和7年(1932)5月19日,昭和天皇为其颁发谥号“宝藏国师”。

楞严寺遗址在哪里

隐元禅师东渡带去了《嘉兴藏》,其法孙又以《嘉兴藏》为底本,刊刻了《黄檗藏》。万历三十五年(1607)至万历三十八年(1610),《密云圆悟禅师年谱》主要记录了其两件大事,一是据佛法与士人、禅者相接,二是往槜李(今嘉兴市)楞严寺查阅禅典。密云圆悟禅师为什么来到嘉兴楞严寺查阅经典,因为这里是《嘉兴藏》的发行流通之地,自然有着足够多、足够全的经典。可见,《嘉兴藏》和嘉兴楞严寺与黄檗祖师有着甚深的缘分。

甲辰初夏,我们从黄檗山出发,驱车九个小时,到达嘉兴市。楞严寺在哪里?嘉兴还有没有楞严寺的遗址?在疑问中我们求助万能的互联网。网上的信息显示,嘉兴楞严寺旧址,现位于建设路派出所院内。我们按照导航的指引,来到建设路派出所,时间已是中午时分。

走进建设路派出所院院内,丝毫看不出这里曾是佛寺的痕迹,北院有两三棵银杏树,感觉树龄不算很长。倒是派出所院外一块空地上,有一棵粗达到可以独木成林的朴树。深秋阳光照在闪现金黄色叶子的三棵银杏树上。我们找门卫咨询,这位门卫说,只知到这里原来有个大庙,这些年有好几拨人来这里踏寻楞严寺旧址。也是从访客那里得知,派出所这个院子,就是楞严寺的遗址。我们兜兜转转在院子里转了好几圈,试图找到一些残存的构件、寺院法器法物,也拿出《南湖名胜》中楞严寺大殿的旧照片,反复比对,感觉银杏树前原是楞严寺的前殿、山门和小路,路东是牌坊和小桥,树后便是大殿。现大院后面的两棵古银杏地方,大致是《嘉兴藏》的经坊和其他殿阁所在。

门卫告诉我们,原来派出所门口有一块圆墩石,食堂门口也有一些带有莲花瓣纹的圆墩石和长条石,但都归拢起来,放到其他地方了。我猜想,这应该是大殿的柱础石和阶石。

令人高兴的是,在临走的那一刹那,发现了南北院之间一堵墙的中部,明显有一块凹了进去,走近一看,是一块长达两米多长的完整的汉白玉须弥座,花纹对称,雕刻精美。这块嵌在墙里的须弥座周围,还有不少完整的石构件,也被垒进了墙里。

嘉兴穷归穷,还有十万八千铜

这是早年嘉兴人嘴里的一句顺口溜。这句流传了几百年的嘉兴民谚,“十万八千铜”指的就是楞严寺的明代大铜佛释迦牟尼像。楞严寺始建于北宋嘉祐年间,元末遭兵毁,明洪武时期重建,后历经战火毁废。到明万历年间,由云游至嘉兴的紫柏真可大师发起重建,同时还在紫柏大师的主持下,刊刻刷印流通了名传千古的“嘉兴藏”。紫柏大师不仅重修了楞严寺,还在嘉兴知府及追随者的支持下,浇铸了大大小小26尊铜佛,其中一尊大佛是释迦牟尼像,重约6吨。据史料记载,此佛铸工精美,姿态自然,庄严宏传,名满江南。

据明李日华《味水轩日记》载:“明,万历三十七年(1609)九月三日,楞严寺大佛开光,郡诸老皆集,佛像融铜二万斤,……两旁还持立十六应真并二十五圆通铜像。”可见是何等壮观。

遗憾的是,楞严寺后遭兵乱,寺里所有经藏、铜佛散失一空,仅剩大铜佛一尊。“文革”期间,大铜佛的手掌被锯断,一个手掌就重达三百多斤。一九六九年十一月六日,大铜佛竟然通过省文保委批准,被肢解而销毁,熔铜一万多斤。1978年,楞严寺所有的房屋先后被拆除,仅剩的大殿也在一年后被除尽。至此,楞严寺与大铜佛,便消失在了嘉兴的历史长河中,整个楞严寺只存下几棵默默无言的银杏树。

经朋友介绍,我们找到一位老先生,这位老先生从出生就住在楞严寺旧址附近。老人听说我在寻找楞严寺遗址,就带我又一次来到派出所院内,去看残留的楞严寺厢房和基石,而且专门来到那块砌着莲花基石的石墙前,用手抚摸着莲花基石说,这就是楞严寺大铜佛的莲花须弥座。望着这块已凝固在墙中的莲花残石,想象着四百年前铸冶大铜佛的艰辛和黄檗祖师阅藏的虔诚,大铜佛被锯手和熔冶的狂热,实在让人齿冷。

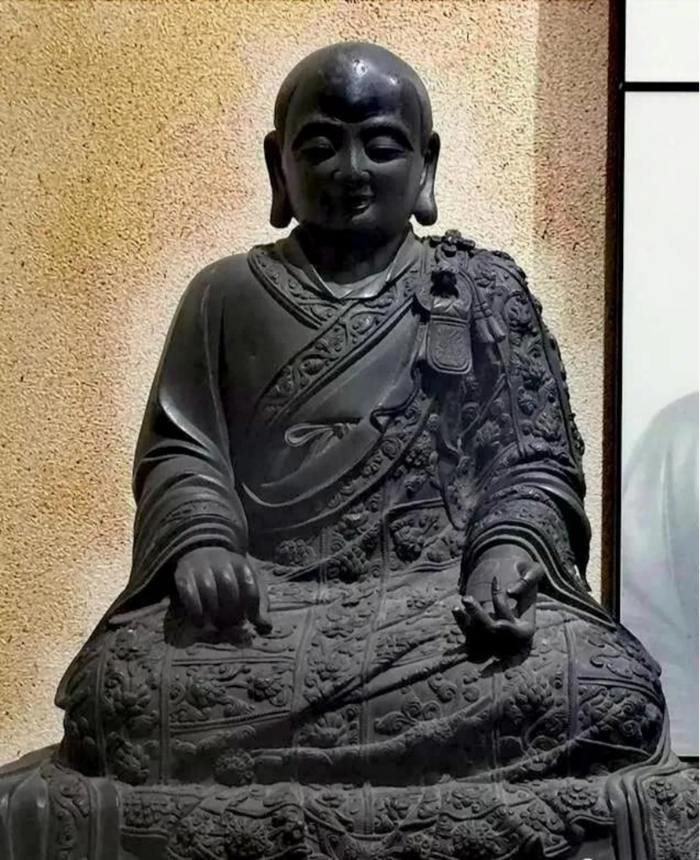

老先生告诉我,现在嘉兴博物馆里,还陈列着楞严寺的辽代彩绘木雕观音、紫柏大师铜像等文物。登陆嘉兴博物馆官网,久久凝视紫柏大师的深黛色铜像,慈眉善目,心如晴空,透着由内而外的安祥和慈悲。这是一种纯真、利他、慈悲、智慧的清凉境界。对我们芸芸众生而言,楞严寺能否重建,大铜佛还能不能重现,都是一切随缘的过往,重要的是在寻找楞严寺遗址的过程中,那些散落的文物、碎片式的史料,都有一种穿透时空的力量,在撞击和唤起我们对悠悠岁月、茫茫人间善与爱的求索。

楞严寺的两大创举

老先生反复说,楞严寺了不起,创造了两项在中国佛教史上值得一书的大事。一是流通发行方册大藏经《嘉兴藏》;二是铸冶了全寺肖像铜佛。

铸冶大铜佛,此举全国罕见,不仅需要高超的冶炼技术,还需大量的资金。而明代的钱就是铜钱,铸造铜佛是很多寺院望尘莫及的事情。据庄一拂先生所记,“铸治铜佛,就地设立二个作坊,先设柴窑制炭,乃掘地筑土炉,高出地面,用蜡塑制诸佛模型,铺泥沙灭顶,掘地设大门,置炭烧燃,沙焕而坚,蜡渐溶化,泥沙成了空腔,然后注铜,火熄,诸像成矣。当时用土炉制像,经过了不断改进,并诸檀越大量布施,形成巨大规模的铸冶作坊。”

为了将梵荚本大藏经改为方册《嘉兴藏》,也需要大量资金。紫柏大师当初有云:“既而谈及刻藏之举,以为非三万金未能完此”。在明代所说金,指銀子。三万两银子,可见数字之庞大,仅靠民间募集难以完成。史载在刻藏之举中,紫柏大师几度进京,曾得到明神宗之母李太后的允准和支持,并施金兴建楞严寺。

当年在紫柏大师门下,聚集了有相当规模的居士群体及社会士绅,正是他们的鼎力相助,倾力捐出善款。除此之外,还有大批嘉兴籍的朝廷高官,如吏部尚书陆光祖,内阁大学士户部尚书朱国祚,国子监编修官冯梦祯,礼部主事包柽芳,翰林院学士陈典,兵部主事袁了凡等等,均施厚金相助,还有无数各地寺院及善男信女大力支持,才使楞严寺有宏厚资金发愿以偿。

1949年后,虽然楞严寺香火已绝,该寺1956年仍被列为省文物三级保护单位,1966年,尚存的天王殿碑及石刻佛像,均被砸碎。

据《嘉兴市志》载:“1969年11月6日,经省文管部门同意,竟将仅存的万历铜佛造像销毁化铜,总重量为11000多斤(约合五吨多),其中一只残手即重380斤”。

楞严寺之名,取自《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》。这是北传佛教中一部具有重要影响力的经典。大佛,即十方如来,释迦牟尼佛。

内容来源:2025年8月28日《海峡都市报》“海都新闻”

作者:白撞雨

评论

发表评论