中印佛教的流传

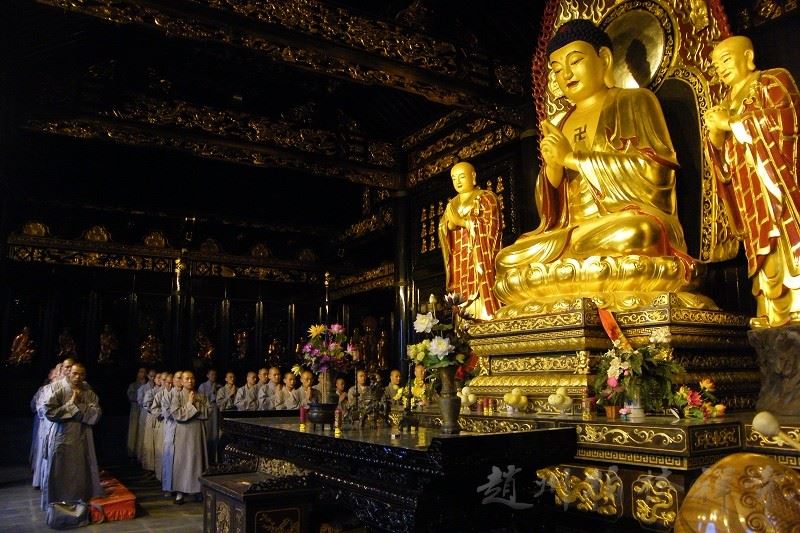

第二十一课 中印佛教的流传佛教源于印度古国,经过二千五百余年的流传,至今成为世界大宗教,期间以传入中国的影响最为深远。十三世纪,佛教在印度衰微后,南传佛教仍囿限于南亚诸小国,而北传..

使用微信"扫一扫"分享给朋友

或点击右上角"..."发送给朋友

请使用微信扫码

扫码后自动注册/登录