清一禅

一禅,浙江海宁人,在家时以屠宰为业。年四十岁时痛悔前非,自己思惟只有出家,才可解除此杀业。于是在他居住之县城的海音寺剃发出家。不久之后,受具足戒,担任监院的职事。平日诵经念佛,发露忏悔,其功德皆回向净土,至诚恳切努力精进地修行,如是历经二十余年而不懈怠。

清仁宗嘉庆十二年(西元1807年),此时一禅法师已经六十八岁,辞退监院之职,而闭关数月。到了腊月(十二月)二十八日,命令大众念佛一昼夜。隔天早晨,沐浴、礼佛之后往生。其遗体火化后,获得白色舍利子数十颗。(染香集)

转自《净土圣贤录》

清一禅

一禅,浙江海宁人,在家时以屠宰为业。年四十岁时痛悔前非,自己思惟只有出家,才可解除此杀业。于是在他居住之县城的海音寺剃发出家。不久之后,受具足戒,担任监院的职事。平日诵经念佛,发露忏悔,其功德皆回向净土,至诚恳切努力精进地修行,如是历经二十余年而不懈怠。

清仁宗嘉庆十二年(西元1807年),此时一禅法师已经六十八岁,辞退监院之职,而闭关数月。到了腊月(十二月)二十八日,命令大众念佛一昼夜。隔天早晨,沐浴、礼佛之后往生。其遗体火化后,获得白色舍利子数十颗。(染香集)

转自《净土圣贤录》

从北大清华出家的和尚们魏德东来源:民族报为什么北大清华的博士、博士后选择出家?佛法的可信,是因为从佛陀时代直至如今,一直有佛弟子以亲身的修行体验,证明着佛经的正确。——《大不列颠百科全书》哲学对这个(宇宙本体,终极真理)不过是推测,而佛教却是亲证。——中国近代着名数学家、发明家王季同空间..

道悟的发心出家,是在他十四岁时(公元七六二年)。他在萌发了出尘之想时,便恳求父母能遂其心愿,但他的父母因为爱子心切,却没有答应他的请求。由于道悟“谨愿”的性格所决定,他没有离家出走,但更没有放弃出家的弘愿,而是采取了减少每天饮食的作法来改变他父母的主张。《宋高僧传》载他“日唯一食,..

佛教修行法门总说有五乘,即:人乘、天乘、声闻乘、缘觉乘、菩萨乘。细说则有八万四千法门之众,这是释迦牟尼佛为因应众生根机,宣说的种种方便行法。好比一个人生病了,病因、病理不同,用的药也就不一样。同样的药用在甲身上会药到病除,用到乙身上效果可能会适得其反,所以次第而设五乘教法。乘是车..

我出家受菩萨戒时,有一个环节是授锡杖。当时戒和尚从大殿出来,持着锡杖,一听到锡杖发出的环铃撞击之声,我寒毛直竖。授锡杖时有一句话:执持锡杖,示如实道。这句话一直在戒场内盘旋,我跪在地上,止不住泪流满面。及至今日,这一幕还是时常现前。接过锡杖时,手一持,环铃一震,佛的三藏十二部就在..

出家就是人天之师,要担荷如来家业,以弘法为家务,利生为事业,不但自己要修好,还要能够化导众生,住持佛法。所以信佛是人人可以,出家就要有所选择。佛家的戒律,超过了七十岁就不能出家,但如果你身体好能跟随大众,当然可以例外;如果你是青年,但身体不好,或六根不具足,也是不能出家。年龄限制..

佛住止在舍卫国祇树给孤独园时,当时国内有一梵志,名阿巴毱提,聪明广学,博古通今。他前往佛前,禀白世尊:「若我出家,智慧辩才能与舍利弗相等,我即甘心甘乐出家;若是智慧辩才不如舍利弗,我即返家。」佛回答:「你不如舍利弗。」梵志听了即止息出家之意,还返自家。世尊告诉在座大众:「我灭度后..

优波离还没有皈依佛陀以前,是出生在首陀罗种姓的族中,他本是理发匠,靠着替人剃除须发,维持生活。虽然优波离是一个理发匠,但他心地纯良,本性忠厚,故能得到刹帝利的释迦王族的信任,着他在王宫为跋提王子等理发。跋提王子因见优波离工作细心,很是喜欢他,优波离对跋提王子也很尊敬。当初,佛陀成..

直到今年以前虽然放生很多次,但对上师们放生前给物命撒甘露水的举动一直没有特别的感受,只是模糊的以为大概寺庙加持过的东西撒上去对物命总是多少有利益的吧?具体如何利益,就不知道了。04年我们几个道友有一次和两位藏地来的出家师一起去小菜场买鱼放生,两位师傅第一次离开寺庙出远门来汉地,每天..

佛陀回乡,在王城中普洒法雨,种子入地,就会发芽生长,释种的诸王子,听了佛陀说法以后,有些竟然要跟佛陀出家。王子当中,有的是获得父母允许的,有的父母不准许,他们相约偷偷的出走,到尼拘陀树林中找到佛陀,出了家以后再说。就这样,有七个王子要出家,跋提、阿难、阿那律、均在其中。为了出家必..

佛门强调孝,有人总觉得出家人好像不孝,连父母都不管,实际上,出家修道是体现大孝。唐代禅宗有一位很有名的比丘——师备禅师,他父亲是捕鱼的渔民。有一天他父亲在捕鱼的时候,从船上掉到水里淹死了。师备禅师呢,当时虽未出家,但已经开始在学佛了,知道父亲会因捕鱼的恶因堕到三恶道去,所以他为了..

只有断除身见,方可契入正定谈佛教禅定与其他外道的一个根本区别林克智[北京]佛教文化,1996年第6期10-11页--------------------------------------------------------------------------------禅定的修习确能使人健康长寿,能使人的寿命延长无数倍,郭元兴居士前不是曾着文发表于《法音》吗?他论说修..

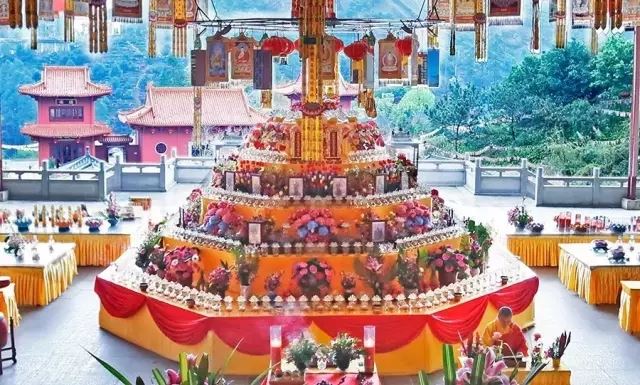

供灯有世间、出世间两种功德。从世间角度讲,供灯者生生世世眼目清净,不会变成盲人,纵然即生中眼睛不太好、身体不健康,通过供灯也能双目复明、获得健康,还能发财、长智慧等等。而最主要的是它出世间的功德,供灯能让我们生生世世获得智慧的明灯,遣除无量众生的无明黑暗,亲睹诸佛菩萨的尊颜供灯功..

![坦尼沙罗尊者答:我修的是“无选择的觉知”[choiceless awareness]。据我的理解,只有体验,没有体验者。然而当我专注](https://img.sushijiameng.com/pic/images/img/1_20220501215609dfa64.jpeg)

坦尼沙罗尊者答:除了一位彻底觉醒者,否则自我感在所有禅定层次中都以细微的形式存在。即使当我已经与对象融为一体时,仍然存在一种细微的自我感。因此,在禅修时你所要做的,是确保你的自我感有善巧性: 明智、慈悲、纯淨。此外,你应当了解,佛陀从未说过体验者不存在。他也从未说过体验者存在。反之,他建议..

在中国,有佛教四大名山,分别是五台山,峨眉山。普陀山和九华山。在佛教世界,亦有五大佛教圣地之说,它们分别是:中国的五台山,尼泊尔的蓝毗尼园、印度的鹿野苑、印度的菩提伽耶和印度的拘尸那。在四大名山与五大圣地中,五台山是唯一一个有交集的地方。五台山位于山西省忻州市五台县,位列中国佛教..

出家,真的是一种职业吗?出家是一种职业,许多都这样说。于是,剃头、穿袈裟、念经、坐禅成为一种职业需要了。所以,现在许多社会人对出家人产生了另外一种称呼--职业和尚。但是,我们如何去界定职业呢?因为职业意味是一种工作方式,就是在工作时,你必须遵守职业的道德、制度、规定等。那么,穿工作..

文/界诠法师我是五九年出生的,六零年闹饥荒,六零、六一、六二连续三年都闹饥荒,以后也都吃不饱,有得吃但是吃不饱。一直到八五年我去北京读书的时候还是吃不饱。为什么吃不饱呢?粮食是限量供应的。现在小孩子会奇怪,说这么多粮食为什么要限量供应?有一次我跟我外甥外甥女讲我们当时吃不饱,他就..

《六度集经阿离念弥经》:人命无常,恍惚不久,才寿百岁,或得不得百岁之中,夜卧除五十岁,为婴儿时除十岁,病时除十岁,营忧家事及余事除二十岁,人寿百岁,才得十岁乐耳。【白话注解】人命无常,恍恍惚惚,为时不久,转眼已到百岁高龄;说到百岁高龄,也不是每个人都能享受,或有人能得到,或有人得..

●出家的生活人们为什么要出家?V医师:我想告诉您一个我亲戚的故事。这个家庭有一个他们认为很有学习潜力的孩子,因此他们做了许多牺牲,供他去读大学。在学校时,他开始对佛法产生兴趣,并乐此不疲。他的父母原本冀望他能找到一份好工作,成为家庭的支柱。每个人都为了他的就学而做出牺牲,但是毕业..

出家,不是同学们离家旅游求学,或走亲访友,而是指离开亲人、家庭,到寺院里做僧尼。出家最显著的标志就是不能娶妻生子,儿孙满堂的阖家景象您就别想了,世俗社会里的你情我爱也要一刀斩断。那么,是不是不想结婚恋爱就能出家了呢?那你也是天真了呢。佛教对出家这件事相对重视,看仔细了,出家需要具..

问:「我」是概念;「愿望」是概念;禅那、天神、梵天神、恶道及其他一切世间与出世间的事物都是概念。在生死轮回里,只有概念在追求概念。涅槃是否也是概念?如果不是的话,「我」这个概念如何证悟不属于概念的涅槃?「我」这个概念如何在般涅槃时证悟非概念法?从概念的角度来看,是否可以说诸佛及诸阿罗汉将..

一位年轻人迷失在山间,他停下来向一位老人问路。老人给他指了三条路,但每一条年轻人都不满意。年轻人觉得这三条路都不够平坦。老人看着年轻人说:这山上路就如同世间路,没有哪一条是平坦的,只有认真去走的人才能有所收获。人生有好多路,不同的选择有不同的风景,但没有哪一条是平坦的。你的路虽没..

出家师父能接受信众的红包供养吗?在当今社会,这个问题可能会引起热议。其实在佛陀住世期间,社会各界对此问题也是众说纷纭,莫衷一是。有一天早朝过后,摩揭陀国的国王与群臣们也聊起了这个话题。有的大臣说,比丘师父们收点红包供养,也没什么大不了的;有的大臣却说,出家人理当远离利养,怎么能接..

有一次,释迦世尊带著五百个比丘弟子,从拘留国游化到黈罗欧吒国,由于佛陀的圣德和声望的感召,当他尚未到达时,关于他的种种事迹,已经传遍了全国,也轰动了全国。当他开始为黈罗欧吒国的人民说法的那天,真是万人空巷,把那说法的地方,挤得人山人海,水泄不通。这次的说法,当然摄化了许多的人,赖..

海獭剥皮后忍痛为孩子喂奶感化猎人出家为僧 这是一则真实的故事,是一位出家僧人的亲自口述,他讲到:他在未出家前是猎人,专门捕捉海獭。有一次,他一出门就抓到一只大海獭。等剖下珍贵的毛皮后,就把尚未断气的海獭藏在草丛里。傍晚时,猎人回到原来的地方,却遍寻不着这只海獭。再仔细察看,才发现..

摘自《自在之行佛法正道论》提起佛教,不少人马上会联想到寺庙里、银幕上圆顶方袍的和尚、尼姑的形象。的确,佛教徒虽分出家、在家二众,但以出家众特别是比丘众为住持教法的核心、骨干、代表,更由形服之殊和出家禁欲的鲜明标帜,给人以深刻印象,能使人从僧尼的生活方式和人格形象,窥见佛教宗旨的大..

中国文化特别重视伦理孝道,认为子女应当奉侍父母左右,然而,佛门出家人似乎颠覆了这个观点。很多人认为佛门出家与孝道文化相违背,一旦看破红尘,遁入佛门,就意味着割亲辞爱,剃除须发,父母不管,六亲不认了,其实这是对佛法的误解。佛教非常注重孝道,认为孝道是修学佛法的基础,是大乘佛法的根机..

说起佛教吉花,大多数人脑海里面就会闪现出莲花的身影,但佛教吉花,并非只有莲花。其实佛教有四大吉花,分别是优昙花、曼陀罗花、莲花、山玉兰。优昙花梵文优昙波罗(Udumbara),亦作优昙婆罗、乌昙跋罗、优昙钵华、乌昙华等,意译灵瑞、瑞应。花名。产于喜玛拉雅山麓及德干高原、锡兰等处。花隐于壶..

根据佛教教义和它的制度来说,出家应当是佛教徒中少数人的事。第一、出家的动机要求真纯--即确是为求解脱、决心舍弃世间贪爱而出家修道。第二、出家后要求对教理及行持都够标准,如果有室家的欲望,应当自动还俗;如果犯杀盗淫妄四根本戒,则应当摈斥在僧伽之外。第三、出家有许多限制,例如要得父母允..

相对来说,不出家的俗家人在家如果条件容许的情况下,完全可以修行的。不一定就要出家去修行,住在庙里也不见得就能清净,常言道:心静万事静,心定万事定。假如自己心性顽劣,固执不化,执着自见,自以为是,不谦虚,没有慈心下气、恭敬一切的道性观念,总是计较自己的得失,眼前的名利享受,有许许多..

觉园笔记:杀业因果三则【一】县里某人,家道小康,两代都是以屠为业,家中出了两个疯癫的儿子。一夜五更起来杀猪,按在凳子上,赫然一个妇人,放手后,则仍然是猪。于是不敢杀掉,并认为是不祥之兆。计划把这头猪卖掉,不再做此营生。正赶上当时价格下跌,养着每天耗费不少食料,认为特别不合算。过了..

微信

微博

QQ空间

百度

贴吧

邮箱

复制链接

使用微信"扫一扫"分享给朋友

或点击右上角"..."发送给朋友

请使用微信扫码

扫码后自动注册/登录

评论

发表评论