索达吉堪布:知道宿世所受之苦,定会生起出离之心!

问:发愿生生世世具足宿命通,对解脱有哪些好处?

答:因为有了宿命通,就能回忆前世,如果能回忆前世,修菩提道就不困难了。

很多人显现上是凡夫,因为没有宿命通,不知道宿世中受过什么苦,所以很难生起出离心。如果大家知道了宿世所受之苦,肯定会生起猛厉的出离心。

——《普贤行愿品释》

索达吉堪布:知道宿世所受之苦,定会生起出离之心!

问:发愿生生世世具足宿命通,对解脱有哪些好处?

答:因为有了宿命通,就能回忆前世,如果能回忆前世,修菩提道就不困难了。

很多人显现上是凡夫,因为没有宿命通,不知道宿世中受过什么苦,所以很难生起出离心。如果大家知道了宿世所受之苦,肯定会生起猛厉的出离心。

——《普贤行愿品释》

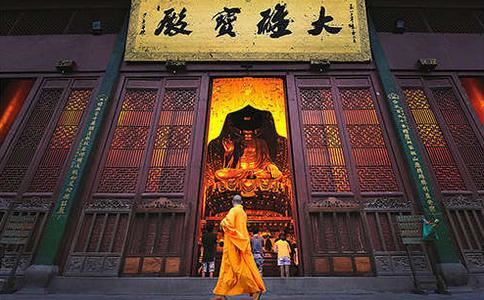

大安法师:观世音菩萨是西方三圣的二大胁侍之一,代表着阿弥陀佛的慈悲。这位菩萨,他的由本垂迹是不可思议的,按有关经典记载,他是早已实成的一尊古佛。他的慈悲誓愿有一点表达他慈悲的,就是寻声救苦。《楞严经》观音菩萨的圆通章,他的这个入流亡所,断六结、证三空,就契入到这种耳根圆通。耳根圆..

我曾经是一个研究比较宗教学的人,毫无成见。在我看来,各种宗教乃发展于不同文化历史背景,各有其道理及优点。信仰通常是由理性情感或传统选择的,我本人选择佛教是由于纯粹理性,并非由于情感或迷信。我研究比较宗教学之时,发现佛教是一种入世实用的人生哲学,有绝对的平等、无我、慈悲、宽恕、无分..

补肾养命的六种绝佳食物你知道吗?男性朋友工作压力大,久坐办公对身体健康都会产生影响,因此要适量的进行运动,另外还可以多吃一些具有补肾养肾功效的食物,增强身体,下面小编就为你推荐几种补肾养肾的食物,希望能帮助到你。 补肾养肾的食物 1、黑米 黑米是一种药、食兼用的大米,营养丰富,其B族..

跪膝是绝妙的养生方法,你知道对人体有哪些益处吗?中医认为: 一、麻:表明气能过来,而血过不来。 二、木:麻得厉害了,就是木,是血和气都过不来了。 三、酸:表明经络是通的,但是气血不足。 四、胀:表明气很足,此类人是爱生气的体质,若体内的气出不去就估胀。 五、痛:单纯性的痛则是因为有血..

还有一个精妙之精妙,智者大师一定是悟出了弘的法不是修的法,弘的法是弘的法,修的法是在止观。天台里面的止观,大家如果不学,你学法华基本上白学。也就是说,你如果你们不每天打坐自省,不去止息自己的烦恼,不去观察佛法平等、无常、佛性如来藏的教义,你这个法白修。为什么?你只停留在脑子当中,..

从六道中各道转生为人,都带来一些独特的习气,通过这些习气,我们可以判断自己或他人究竟是从哪一道投胎转世而来。对此,《大宝积经》第七十二卷有详细记载——世间所有众生的身体、长相,一切皆是因果;世人的身形相貌、言行举止、行动作为,没有一个众生无“习气”,每个众生的习气都有来由,端看此..

看你眉毛就知道健康与否 我国现存最早的医学典籍《黄帝内经》就曾指出:“美眉者,足太阳之脉血气多,恶眉者,血气少也。”所谓恶眉,古人解释为“眉毛无华彩而枯瘁”。由此看来,眉毛长粗、浓密、润泽,体现了血气旺盛;反之,眉毛稀短、细淡、枯脱,则反映气血不足。 眉毛脱落:眉毛淡疏易落者,多见..

一般的人都不知道:生是从哪里来,死向何处去。因为对这个前生后世生命的轮转过程,所谓“精气为物,游魂为变”的这个——周易也讲轮回问题就体现在这,对这个一般我们是不了解的,因为心不见心,眼睛不能看到眼睛,由于不了解,也不去听圣贤的教化,所以他就会产生一个凡夫的知见,认为人死了身体没有..

在《法句譬喻经》中,有这样一则公案:有一个人什么都不如意,便以拜火来求福报和庇佑。每天晚上,他都用很多木柴堆在一起,并在熊熊大火面前礼拜,直至火灭方止。这样精进不断地拜了叁年,也没有一点好转。于是他转拜太阳和月亮,白天从日起拜到日落,晚上从月升拜到月降,在叁年中,一直这样不休不眠..

源自《做才是得到》第四章“懂因果的人有福”7《诸法集要经》说:“见别人造了非法的罪业,对此产生恶劣的随喜心,由于愚昧无知的缘故,自己所受的果报远远超过他。别人在做恶事时,千万不能去随喜。以前美国发生“9.11”事件时,我听说中国个别年轻人欢呼雀跃,觉得实在是大快人心。这样的话,随喜赞..

随着人们生活水平的提高及体力支出的减少,出现了肥胖、高血压等生活方式疾病。此时,杂粮因含有丰富的微量元素和膳食纤维,其健康价值日益凸现出来。小编提醒你吃杂粮应该注意什么?你知道吗 吃杂粮也有注意事项据自治区食品药品监督管理局工作人员介绍,杂粮包括:谷物类杂粮即研磨较粗糙的小产量谷..

知一切世间,天人群生类,深心之所欲【经典原文】又诸大圣主,知一切世间,天人群生类,深心之所欲,更以异方便,助显第一义。--《法华经》【经文解释】此偈颂是佛对舍利弗尊者所说,又诸大圣主:诸,就是一切。大圣主,也就是佛的一个别名。知一切世间:世间,有有情世间、器世间。有情世间,又叫正报..

问:为什么佛教一谈到幸福,就一定要谈死亡?苏格拉底认为,所谓的幸福只是某一阶段的体验。还有些观点认为,感受快乐的当下即是幸福,之后再遇到什么都无关紧要。为什么幸福不能只涉及当下,还必须考虑将来的死亡?索达吉堪布答:按照佛教观点,我们的幸福观需要观察。现在这个时代,人人每天上班、努..

雕刻一枚大黑天戒指,再看到黄金或者钻戒后才知道俗与雅的区别今天用阿拉善碧玉(阿拉善深绿色玛瑙)做一个戒指,属于男士或者女汉子佩戴的那种非常酷的配饰,并且整个作品没有做任何抛光处理,细心的朋友会看到这种细微的刀痕更加凸显整个作品的沧桑之感。这件戒指雕刻的是一件藏传财神之一“大黑天”..

五、知道妄念 V S 看到妄念问:是不是要做到妄念少的时候,才会看到法的生灭?或者妄念仍然很多,还是会看到法的生灭?答:妄念很多,要继续地练习,一定要练习到觉性越来越强,念头越来越少的时候,才有办法看到苦的生灭。如果妄念还很多,是没有办法看见苦的生灭,这是不是看见,只是知道而已。问:知道念头、看到..

一,太极拳可以通过腰部的活络运动,改善腰部气血循环,充养肾气,治疗肾虚:肾脏位于腰部,肾虚病人大多腰部无力。在中医看来,肾虚的致病原因多为长期积累成疾,情志失调、房劳过度都会导致肾虚。肾虚也分阴虚、阳虚、精虚、气虚等不同类型,故切忌急于求成而用大补之药,或用成份不明的补肾壮阳药物..

若以《金刚经》说:凡所有相,皆是虚妄。因为实相无相,故有相的净土都属于界内,不属界外,那就是人间的净土或天国净土,而不是三界之外的佛国报土。所以,古来即有大德以为西方弥陀净土,是属于方便土,或者是凡圣同居土,不是佛的实报土。但是唐朝的善导大师,主张以阿弥陀佛的本誓愿力所成的西方极..

我们时常看见很多晨练太极拳的人们,那么您是否有想过,他们为什么都在早晨练习太极拳,小编在今天的文章里,就告诉您,太极拳练习适宜的时间,一起来学习一下吧。古代医家依据十二时辰来推算某一个时辰某脏器气血旺行而容易导引。可见时辰对诊病和治病都有影响作用,参加太极拳运动也如此。一、练拳的..

七、死后及再生之谜对于每一个活着的人来说,死亡是未知之谜。只有体验过死亡又生还的人和有一定神通的人,对死亡之谜才略知一二。无论从佛学的不生不灭道理,或是科学的物质不灭原理来看,都可论证到生命是不灭的。生命表象上的死亡,是阴(灵体)阳(肉体)两种物质暂时分离的一种现象。灵体相对肉体..

红薯是秋冬天的应季食物,大量的红薯从土地里运到我们的饭桌上。红薯是既健康又美味的食物,不仅红薯可以吃,红薯叶、杆都可以做出美味的食物。不信?且听我们慢慢道来~1.生红薯去血毒,熟红薯补气血红薯是生活中特别常见的一种食物,被称为菜篮子里的冠军菜。白皮白心的红薯,对皮肤特别好。皮肤粗糙..

问:至诚心是何标准?我怎么知道自己是否达到了至诚心?大安法师答:至诚心这个标准,确实还是很高的。我们讲阿弥陀佛的第十八愿“至心信乐,欲生我国,乃至十念”,十声佛号都能念,但是“至心信乐,欲生”这六个字不容易做到。“至心”,是指真诚到极点的心,这个“至”是修饰“心”、修饰“信”、修饰..

壹要说治疗失眠,中医从来不乏经典方剂,比如说《黄帝内经》记载的半夏秫米汤,还比如《万病回春》中的天王补心丹,还比如出自《体仁汇编》的柏子养心丸。这些都是治疗失眠的经典良方,只要运用得当,自然是药到病除。然而,大自然就是很神奇,有一味中药就是安眠良药,尤其是对于失眠,堪称圣药。这味..

上了岁数的朋友容易患上老花眼,年轻的朋友经常对着电脑手机也容易造成视力下降、模糊、疲劳干涩。那么有没有什么简单的方法能够改善我们的视力,预防眼睛疾病呢?其实方法是有的,这里我们需要用到鸡身上的一对心肝宝贝,就是鸡心和鸡肝。对于鸡心、鸡肝这样的小内脏,我发现一个很有意思的现象,就是..

《黄帝内经》里面有这么一句话:百病源于经络堵!民间也有两句:经络不通,走路中风,实际上大多数人都有经络堵塞的问题。经络不通百病生一大半人都有这个问题对于现代人来说,大半都有经络不通的毛病,主要有这么几个原因:1、吃了过多的含添加剂的垃圾食品,毒素堆积在体内排不出去,堵塞经络。2、吃..

喝茶,已经成为很多现代人必不可少的一项生活内容,喝茶的好处也越来越为大家所熟知。但是,会喝茶的人一定要讲究方法,否则不但没有好处,还可能带来一些意想不到的负面作用。让我们一起来看看喝茶都有哪些讲究吧!健康的喝茶方法,讲究茶有7不饮,即:过浓不饮、睡前不饮、餐前不饮、酒后不饮、服药..

在白发现象已经不仅仅是年龄的象征了,而是越来越普遍,无论男女老少,都出现了不同程度的白发现象。面对白发,我们该怎么办?肾与白发的关系中医讲,肾藏精,其华在发,精血不足,黑发不生。体内肾气的盛衰在外部的表现能从头发上显露出来。头发随着人的一生,从童年、少年、青年、壮年到老年的演变,..

释迦牟尼佛口中的“师祖”(燃灯佛)你了解多少?看看就知道了燃灯佛,原作然灯佛,又叫定光如来、普光如来,是过去庄严劫中所出世的千佛之一。民间俗称燃灯古佛。燃灯佛又是三世佛之一,是过去佛,与现在佛释迦牟尼、未来佛弥勒并称。过去久远劫时,有位国王名叫灯照,国都名叫提播婆底。国家人民的寿..

有一天,佛佛祖告诉阿难:我看天地万物,各自都有他们的宿世因缘。阿难见佛跟他说话,于是赶紧前来顶礼佛陀,跪著问佛说:是怎么样的因缘呢?这些弟子大家都想知道。请您敷演讲说,以开示度化不知道的人。佛就告诉阿难说:善哉善哉,乐于听闻的人,要专心听呀。佛说:人如果培福的话,就像这棵树一样。..

红枣是无人不知的补血神器,但它的功效远不止补血,不同吃法产生的不同功效居然多达十二种。再不知道,你就out了。一、枣子蒸熟:预防哮喘中医认为,枣有调养脏器、滋补气血的功效,多吃枣可以起到一定的预防哮喘作用。哮喘病人尤其是年龄大的病人应该坚持每天吃蒸熟的枣子,一般大枣吃5枚,小枣吃8枚..

01.流水不争先老子说:上善若水,水善利万物而不争。水无常形,顺势而为,为而不争,方达所愿。可以削平山川却堵不住流水。不争先不是不求上进,而是尊重自然规律,不破坏均衡,不因小失大、迷失自我。做事不能靠一时性急,而要脚踏实地。就像流水一样,水慢慢地流淌,它不去争先后,而是在一点一点地..

微信

微博

QQ空间

百度

贴吧

邮箱

复制链接

使用微信"扫一扫"分享给朋友

或点击右上角"..."发送给朋友

请使用微信扫码

扫码后自动注册/登录

评论

发表评论