十二 因缘

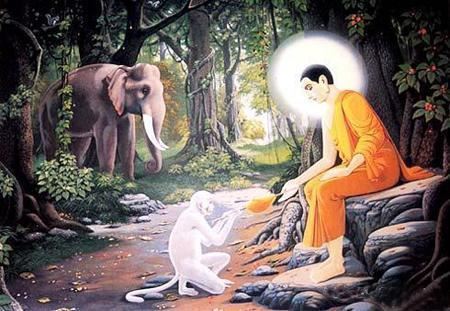

第一篇 十二因缘壹 前言我们每个人都有过去、现在、未来三世流转的生命。生命究竟从何处来?又将往何处去呢?佛法说:生命是由因缘而来的。因缘是什么?因,就是生命的根源;缘,就是生命赖以存..

使用微信"扫一扫"分享给朋友

或点击右上角"..."发送给朋友

请使用微信扫码

扫码后自动注册/登录