四无量 心

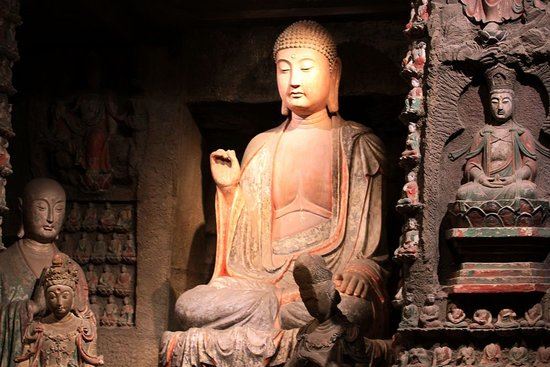

第四篇 四无量心壹 四无量心的意义四无量心是指菩萨普度众生所应具备的四种精神──慈无量心、悲无量心、喜无量心、舍无量心,以现代的话来说,就是以无量的与乐心、拔苦心、欢喜心和包容心来广..

使用微信"扫一扫"分享给朋友

或点击右上角"..."发送给朋友

请使用微信扫码

扫码后自动注册/登录