编者按:古刹通中西,文脉贯古今。广州海幢寺作为清代“五大丛林”之一,既以珠江之畔的清雅景致、宏丽建筑铸就岭南佛教盛景,更因清代“一口通商”的时代机缘,成为官方指定的外事接待场所与中西文明对话的核心窗口。本文选自中国佛教协会中国佛教文化研究所助理研究员何莹《幢影经坊画千秋:海幢寺的历史文化与中西交流》,从建筑园林、外销画作、经坊刊刻等多维视角,梳理海幢寺作为中外交流枢纽的独特历程,展现其在传递岭南风貌、促进文明互鉴中的重要价值,为解读清代中西文化交流史与佛教中国化实践提供了鲜活样本。

肇始于明末清初的海幢寺,作为广州“五大丛林”之一,经历代禅风的积累与营建,加之独具特色的建筑、园林与诗歌、书画,开创出极具岭南风韵的佛教文化氛围。特别是18世纪以后,作为官方指定的对外接待和游览场所,海幢寺成为西方人进入中国社会、了解东方风土人情的重要窗口,为考察清代中晚期以来的中国近现代佛教发展与中外交流提供了独特的视角。

珠江雄刹:海幢寺的地理位置与自然环境

明末清初诗人、“岭南七子”之一的王邦畿在其诗《海幢寺》中如此描绘海幢寺清雅的地理环境。沈复在《浮生六记》中亦描绘海幢寺“海幢寺规模极大”。海幢寺临水而建,需船艇舟楫才可抵达。其所临之水,即珠江,《广东通志》言“海幢寺,在河南”,其中之“河”即指珠江。海幢寺所在的地区处于珠江之南,故向来被称为“河南”或“河南地”。清代《广州新语》卷二“地语”中记述:“广州南岸有大洲,周回五六十里,江水四环,名河南……河南有三十二村。”中华人民共和国成立初期,此地为河南区,属广州市下辖的行政区之一,至20世纪60年代改称海珠区。

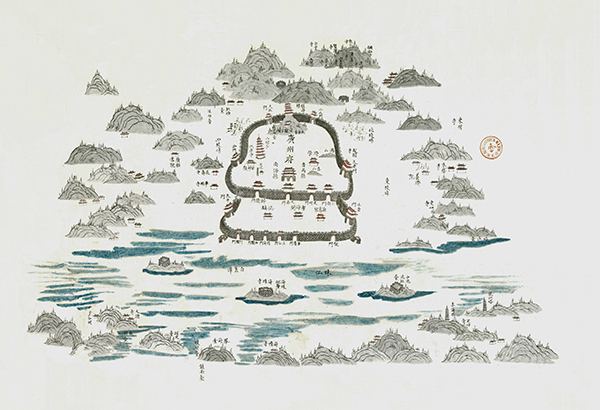

清末广州府城及周边区域地图(图片来源:广州海幢寺)

康熙十八年(1679年)时任广东提刑按察使司关中王令所撰《鼎建海幢寺碑记》载:“(康熙五年。1666年)首建大殿,广七楹,高三寻有咫。右角则地藏之阁,耸峙巍峨,八角钟台,声彻云表……建四大天王庙,左右肃立为韦驮、伽蓝两殿,稍近者为丛现堂,堂前栋宇相连,上下各五楹,上则香积橱,其下则斋堂。由斋堂而右,则大悲阁与药师佛母堂,参差并峙,盖鼎足而三焉……后方余地,以石台,上建藏经阁,广九楹,其高逾于大殿者三之一,碧瓦朱檐,侵宵烁汉,丛林创建之盛,至是盖无以加矣。”经过累年的营建,结合历代禅师的审美与情志,独特的园林寺庙在珠江之滨的土地上初具雏形。包括“花田春晓”“古寺参云”“珠江破月”“飞泉卓锡”“海日吹霞”“江城夜雨”“石磴丛兰”“竹韵幽钟”在内的“海幢八景”逐渐享誉海内外。屈大均称海幢寺“宏丽庄严,为岭南雄刹”。《鼎建海幢寺碑记》亦云:“如是而海幢之壮丽,不独甲于粤东,抑且雄视宇内。”

海幢寺位于广州城外,坐落在珠江南岸,寺院清幽雅致,珠江水路作为进入寺院的主要通道,水陆交通便捷,成为当地人及游客心目中的游览胜地。清代以来,海幢寺一直是广州河南一带的地标。随着珠江的潮起潮落,随着世事变迁,寺院的发展与广州城紧密联系在一起。

中西窗口:清代对外开放的首刹

清代中后期以降,海幢寺地理位置的特殊意义愈加凸显。清代实行“一口通商”政策,广州成为唯一的对外贸易口岸。此时,以通商贸易为主的中西交往被称为“夷务”。朝廷为了管理“夷务”,设立广州十三行,垄断对外贸易;对于外国商人,划定特定商馆区,不得随意离境。海幢寺与商馆区仅一江之隔,又与十三行行商私宅相近,特殊的地理位置和清雅的园林景致,使其被划入外商可活动的范围,成为官方指定的外事接待场所和外商游玩之地,也藉此成为清代第一座对外国人开放的寺院。

1855年佚名画家绘制的广州十三行(图片来源:广州海幢寺)

乾隆五十八年(1793年)十二月,两广总督长麟在海幢寺接见英国马戛尔尼使团。翌年十月,长麟在海幢寺接见前来祝贺乾隆皇帝登基六十周年的荷兰使团。诗人王文诰在《长牧庵制府带同荷兰国贡使诣海幢寺接诏恭纪八首》中记载了当时的盛况:嘉庆二十一年(1816年)十二月,两广总督蒋攸铦在海幢寺与英国阿美士德使团会晤,海幢寺为使团驻所。19世纪末,俄国皇太子,即后来的末代沙皇尼古拉二世乘船来华,首站到达广州并参观了海幢寺。可以说,在乾嘉之后的近百年时间里,海幢寺作为外事接待场所,构成了许多西方人对广州,乃至对中国、对东方的第一印象,成为中外交流的重要窗口。

两广总督接见英国使团。油画作于1794年(图片来源:广州海幢寺)

作为官方正式接待场所的同时,海幢寺亦向一般的外国商人开放。在早期,清廷对外商设有诸多禁令,后在英国商人的反应下,乾隆末年两广总督批示:“查广东人烟稠密,处处庄围,并无空余地,若任其赴野闲游,汉夷言语不通,必致滋生事故。但该夷等锢处夷馆,或困倦生病,亦属至情。嗣后应于每月初三、十八两日,夷人若要略为散解,应令赴报,派人带送海幢寺、陈家花园,听其游散,以示体恤。但日落即要归馆,不准在彼过夜。”出于避免滋生事故和外商困倦生病这两点原因,官方统一开放海幢寺和陈家花园以供外商游览。

至嘉庆时期,亦延续了这种“以示体恤”的政策。嘉庆二十一年(1816年)七月两广总督蒋攸铦批示:“兹查近年已无陈家花园,各夷人每有前赴花地游散之事。从前原定每月两次准该夷人出外闲游,兹酌定于每月初八、十八、二十八日三次,每次十名……准其前赴海幢寺、花地闲游散解……”外商参观的时间有所延长,从乾隆朝的每月两日,增加至每月三日。

伴随时代的洪流,东方与西方开始更为广泛地接触甚至碰撞,海幢寺直面中西的相遇,作为特殊的开放窗口,向外传播了岭南佛教的气度和粤地社会的风貌,在中西文化交流史上绘出浓墨重彩的一笔。来往的西方人皆对海幢寺印象深刻,海外文献、回忆录和绘画作品中都留有关于河南大寺的记录,如美国旗昌洋行雇员亨特在其回忆录《旧中国杂记》中记述:“到商馆对岸河南的大庙一游,总是很有意思的。这座庙宇是华南各省中最大最漂亮的寺庙之一。”英国阿美士德使团的首席医官阿裨尔在其《中国旅行记》中记录:“我们居住在其中的这处大型宗教设施,除了数不清的神像之外,其面积几乎相当于一个城镇。寺中附有客房以及另外供僧人居住的建筑……寺中有许多镀金的佛像,分布在一片宽阔的寺院里。”19世纪末,沙俄皇储尼古拉二世来华,抵达广州当天“晚餐前太子殿下化名乘小船去了城市南郊的河南岛,参观那里的佛教寺庙海幢寺”,陪同讲解的并非中国人,而是俄国汉学家璞科第。足见在当时海幢寺已经成为中国佛教和中国文化的典型代表,在西方人心中留下了深刻的烙印。

画影瑰丽:西方的中国印象

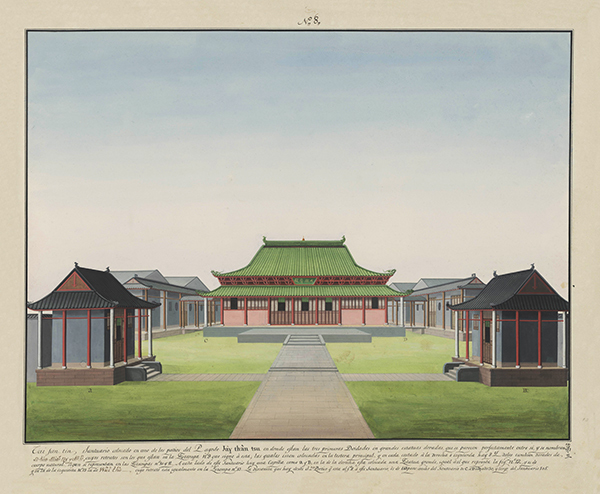

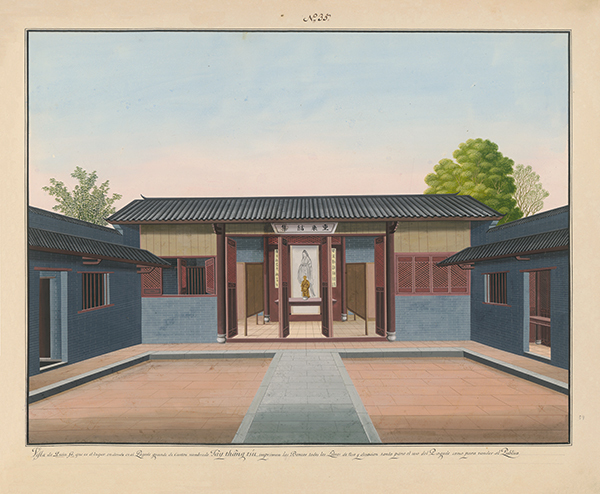

随着海幢寺的声名远播海外,对于海幢寺的记载已不仅限于文字。18世纪中期至19世纪末,以广州为中心出现了历时一个多世纪的外销画创作风潮,这些作品一般被称为“外销画”或“贸易画”。这些外销画多由中国画师绘制,主要有油画、水粉、玻璃画等形式。它们通常采用中西结合的技法,描绘中国社会风情,并通过外商行销到世界各地。外销画的兴起,充实丰富了欧洲“中国热”影响下西方对于中国的印象,成为西方了解中国的窗口,是中西交流的实物载体,也是我们今日回溯历史的有力实证。而以海幢寺为题材的外销画深受外商青睐。其中尤以1796年西班牙人阿格特订制的海幢寺外销画册最为著名。该画册由时任西班牙皇家菲律宾公司首席代表曼努埃尔·德·阿格特于1796年定制,画册共48开,其中44开为水粉画,以图解形式描绘,内容为当时海幢寺中各殿宇及殿内所供奉神像。该画册被带回欧洲之后引发轰动,法国自然学家马塞在1797年8月22日的日记中提到该画册。现今这套珍贵的画册已被海幢寺收藏,历经二百余年,画册完成了全球旅行,穿越时空,又再次展现在我们眼前,既是海幢寺文化特性的展现,也是全球化历史进程的一个侧影。

外销画中的海幢寺天王殿(图片来源:广州海幢寺)

外销画中的海幢寺大雄宝殿(图片来源:广州海幢寺)

外销画以外,还有西方画家到海幢寺创作的案例。1838年8月,法国画家奥古斯特•波塞尔自澳门抵达广州。在羊城的两个月里,波塞尔多次来到海幢寺,创作了以海幢寺和广州城为题材的诸多画作,如《广州河南海幢寺》《广州一石桥》《广州近郊庙宇前的广场》《广州商馆》《广州河南海幢寺内景》《广州河道风光》《广州流动小吃摊》等等。他回国后还出版了素描集《中国与中国人》。

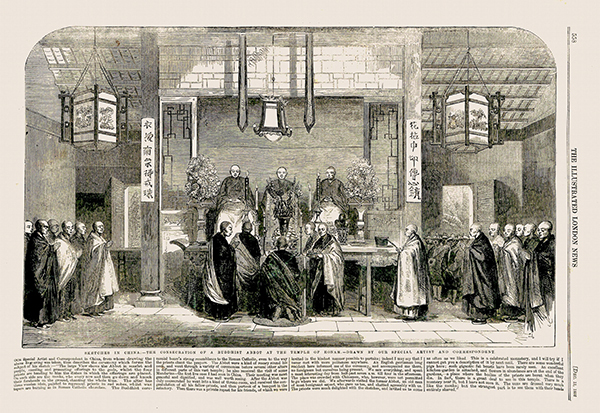

同时,西方媒体也对海幢寺投来关注的目光,发布了一些列与寺院相关的介绍。英国《伦敦画报》1858年12月11日刊登海幢寺住持就任仪式的图像,法国《L‘ILLUSTRATION》画报于1861年与1884年分别刊登了海幢寺僧人用斋饭以及海幢寺山门的版画。

《伦敦画报》1858年刊登海幢寺住持就任仪式(图片来源:广州海幢寺)

19世纪海幢寺大雄宝殿钢板画(图片来源:广州海幢寺)

海幢寺的声名和图像远播海外,甚至使得没有亲身到达的创作者也对岭南产生了向往。著名丹麦作家安徒生于1840年创作了系列童话《没有画的画册》,原作讲述了三十二个夜晚的故事。其中“第二十七夜”描绘了一个发生在中国的故事,童话开篇即讲:“昨夜我朝下看到了一座中国的城市……只有庙宇那儿才有一丝光线从窗子透出……从地面一直延伸到天花板,有许多尊彩色鲜艳和涂了金粉的神像,表现了神祇在这尘世上的功德。”因“一口通商”的限制和广州与海幢寺的对外影响,安徒生笔下的城市很有可能即广州,庙宇或即是海幢寺。

海幢寺的图像中,景物主要分为两大类,一是寺院建筑,二是殿内场景。虽然称之为景物,但实际上它们早已转化成为中国传统文化的符号表达,传递着岭南佛教的文化意涵,构建起西方对于东方的印象与认知。更难能可贵的是,这些画面的描摹,并不是从单一中国或单一西方的视角,而是从多元的维度展开,官员、商人、僧侣、画家、医生、记者,都是宏大叙事的参与者和见证者。

经坊刊书:海幢寺的印刻出版

除了绘画、图像外,海幢寺经坊本,即在海幢寺刊刻出版的出版物,亦是展现海幢寺中西交流桥梁作用的重要实证。自古以来,寺院便重视经典的刊刻、保存、收藏与对外传播,刊本承担着记录历史、传播文化的重要载体作用。海幢寺经坊建于清康熙年间,从现有材料看,目前已知海幢寺最早刻印的刊本为顺治十三年(1656年)时任住持道独法师撰写的《华严宝镜》。经坊大门之上的“重来结集”匾额,更是概括凝练地点明了海幢寺经坊的作用。前文提到的美国旗昌洋行雇员亨特描述道:“譬如河南的佛寺……它们的出版所和印刷作坊就很值得一看,拥有一个内容充实的图书馆和一个印刷作坊。在那里,教义被刻在木板上,木板不断地印出书来,用来赠阅或出售。”

外销画中的海幢寺经坊(图片来源:广州海幢寺)

除商人外,来华传教士也是参访海幢寺的一类重要人群。他们很早就注意到海幢寺经坊,19世纪初英国传教士马礼逊来到海幢寺,惊叹于经坊的运营和雕刻技术,他购买了大量图书并带回英国,这批图书最终入藏英国伦敦大学亚非学院图书馆。1830年来华的美国传教士裨治文讲道:“我们在一个厢房里看到一个印刷室,里面有大量木版活字。此外还有一间书店,出售佛道和道德类书籍。”这些传教士的记述,既是东西文明的相遇,更是不同宗教文化的相遇,古老的中华文明凭借文字和书籍去到了更遥远的世界。

在基本的佛教经典之外,海幢寺经坊还刻印了大量的极具岭南风韵的诗集。究其原因,肇始之初,海幢寺便聚集了诸多文化程度较高的僧人,在文学史上开创了“海幢诗派”。从最初的诗文唱和,到诗稿的整理、印刷,进一步拓展了诗文的传播广度。较为知名、流传甚广的刊本有天然《瞎堂诗集》、函可《千山诗集》、古云《月鹭集》、纯谦《片云行草》、宝筏《莲西诗存》等。刊刻之外,海幢寺还进行抄经、写经活动,其中的菩提叶写经较为特殊,它不是书写在纸绢上,而是直接书写在菩提叶上,沈复《浮生六记》曾提及海幢寺“有菩提树,其叶似柿,浸水去皮,肉筋细如蝉翼纱,可裱小册写经”。

海幢寺经坊本随着通商贸易传播至海外,现如今海幢寺刻版印刷的书籍存于中国大陆的有30余种,更多的则散藏于世界各地,主要有英国、德国、法国、美国、澳大利亚、日本、越南等国家,据统计,全球约20家图书馆馆藏有海幢寺刻书44种、藏版书目82种。

作为广州唯一设有大型经坊的寺院,海幢寺的经坊刊刻无论是从纵向的时间维度,还是横向的书刊内容及影响力来看,都彰显了以寺院为中心的文化辐射力。纵向维度上,从清初到清末,经坊延续数百年,时间持续久远;横向维度上,书刊内容既含佛教经典,又涵盖文学典籍,呈现出面向广泛的多元内容。这些图书既是记录岭南佛教和社会文化的珍贵文献,亦是中外文化交流的清晰见证。

结语

海幢寺是岭南地区文人雅集、官方接待、商旅游览的重要场所,是清代第一座对外开放的寺院,也是海上丝绸之路上的重要一站。创寺以来的积累与营建,开创出以佛教、建筑、园林、诗歌、图书等为代表的丰富多元、底蕴深厚的岭南佛教文化,是岭南佛教中国化历程中极具代表性的寺院。

在18至19世纪百余年的时光里,海幢寺作为中西交流的见证地和中西文明的汇集地,见证且深度参与了中西方的相遇与对话,在对外文化交流中发挥了重要作用。以寺院为窗口,寺院多样的社会职能得以充分发挥,宗教与社会的融合、东方与西方的交流得以实现。

纵观四百年的海幢风云,既有岭南风韵的清静幽雅,亦有随时代变革发展的波澜壮阔,既有宏观的社会浪潮与历史叙事,又有微观的鲜活人物与具体事件,今日重新发掘海幢寺的历史文化与中西交流,对于探索新时代文化传承保护、促进中西交流、系统推进宗教中国化意义深远。