编者按:僧禅书画是佛法禅心与笔墨艺术的深度交融,更是中国艺术史中独具精神特质的文化瑰宝。广州海幢寺虽兴盛历程不及古刹久远,却因明末清初天然和尚及其弟子奠定的创作与收藏传统,形成了持续久、参与广、水准高的书画文脉,成为岭南佛门艺术的标杆。本文选自广东省博物馆研究馆员任文岭《笔墨写禅心 风雅振宗门——海幢寺僧人的书画创作与收藏》,系统梳理了海幢寺僧人书画传统的缘起、传承与收藏脉络,既展现了禅门书画“烟霞气”与“儒骨禅风”的独特韵味,也呈现了寺院雅集、名士交游对艺术发展的助推作用,为解读岭南佛教文化与书画史提供了珍贵视角。

一直以来,僧人书画就是中国书画艺术的重要组成部分,也是中国艺术史上一个独特的文化现象。历朝历代涌现出的僧人书画家,可谓数不胜数,涉及的寺院也非常繁多。与其他许多寺院相比,海幢寺兴盛的时间虽然相对较短,但得益于明末清初之际天然和尚及其弟子奠定的书画创作与收藏传统,以及历代僧人的持续参与和传承,海幢寺僧人的书画创作最终以其持续时间长、参与人数多、创作水平高、对后世影响大而在众多寺院中独树一帜,不仅在广东书画发展史上占有一席之地,而且在全国范围内也产生了一定的影响。

关于海幢寺僧人的书画创作,学界以往虽时有关注和研究,但由于各种原因,几乎没有从海幢寺这一视角切入进行系统梳理与整体探讨,至于海幢寺僧人的书画收藏,则更是较少有人关注和探究。而且,有清一代,海幢寺一直是广州诗僧文士的重要雅集之地,海幢寺的僧人不仅与当时的诸多名士、居士等交往频仍,而且有不少诗书画雅集就是在海幢寺举行的,这对于海幢寺僧人的书画创作与收藏也有着积极的推动作用。

海幢寺僧人书画创作传统的形成

海幢寺僧人书画创作传统的形成,一方面是中国佛教历来重视书法修养的传统使然,另一方面更与明末清初时期天然和尚及其弟子的带动与引领有着直接的关系。天然和尚本人擅长书法,麦华三先生曾评“吾粤高僧之能书者,以函昰为最有名”。天然和尚的弟子中也有不少能书之人,其中既有像今无一样十几岁即跟随他修佛习书的,也有像今释这种在明末考取过科举功名,本身就具有较高书法创作水平的明遗民,他们在当时形成了一个具有“禅风儒骨”精神特质的禅门书家群体,书法共同具有一种“山林气”或者“烟霞气”的特点。他们的书法创作,不仅在广东僧人的书画创作中可谓影响最大、成就最为突出,而且在当时影响就达于粤赣闽三省,后世有学者称之为“海云书派”,近年来亦有称之为“海幢书派”。这些僧人中,像天然和尚、今无、今锡、今辩、今覞、今释、今但、今竹、古毬、古键、古毫等,他们或曾担任海幢寺住持,或曾长期驻锡海幢寺,要么出家前就具有一定的书法基础,要么跟随天然和尚出家后一直比较注重书法学习,在日常修佛与生活中创作和使用书法的频率也非常高,“翻开天然、阿字、澹归等人的作品集,就可发现为数不少的与书法有关的记录,其中包括品题字画、题写画赞、写对联、扇子、匾额等等。他们一方面利用书法书写一些与佛学有关的内容,借以传播佛道,一方面又以书法酬谢一些捐助寺院的施主”。可以说,正是在他们的这种带动和引领下,海幢寺在清初时期形成了书画创作和收藏的传统,并在此后一代代延续下来,成为其寺院文化的独特组成部分。

在海幢寺僧人书画创作传统形成过程中,最具引领和关键性的僧人当为天然和尚。天然和尚不仅精通禅理,而且善诗文,工书法,还引领了广东佛门的作诗之风,形成了一个影响深远的诗僧集团。

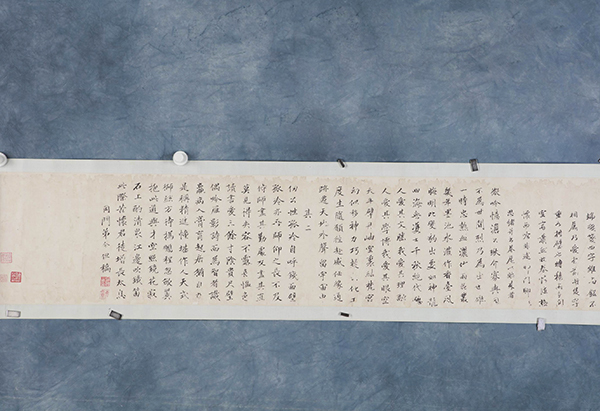

天然和尚《议建雷峰海云寺殿宇》卷局部(图片来源:广州海幢寺)

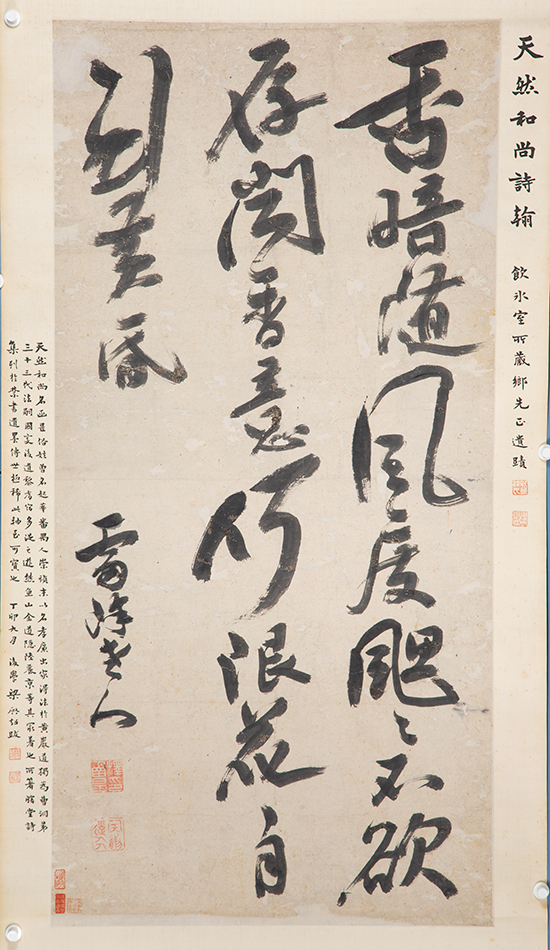

释函昰行书五言诗轴(图片来源:广州海幢寺)

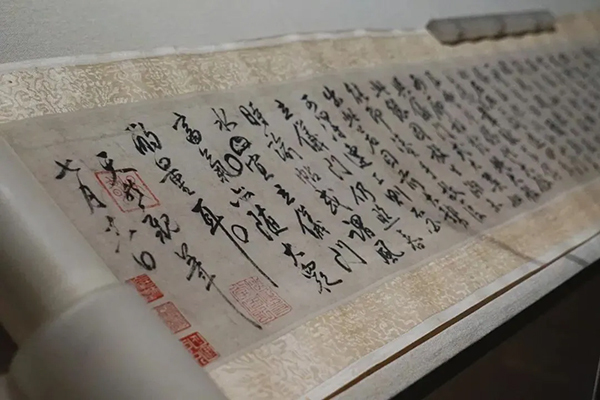

天然和尚在当时已有书名,书法尤为信众所珍爱。他的书法广收博取,受李邕、米芾等人影响较多,其书法传世有十余件,主要收藏于岭南地区,以行书作品居多。广东省博物馆藏行书《五言诗》轴是他晚年所书,为其行书大字代表作,用笔老炼,恣意潇洒,诗文书法相得益彰。广东省博物馆藏行书《议建雷峰海云寺殿宇》卷,是他所书有关海云寺大殿营建方法、规划、布局等相关内容的书法长卷,不仅是天然和尚极具代表性的一件书法作品,还是海云寺殿宇建设的原始资料,兼具艺术与历史文献双重价值。广州艺术博物院(广州美术馆)藏《竹简字拓本》轴虽非墨迹,但行中带楷,天然和尚书法中未见楷书作品传世,从此拓本中或可管窥其楷书风貌。

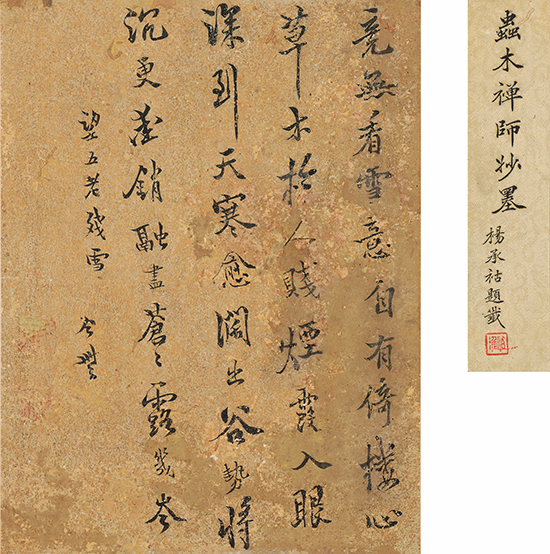

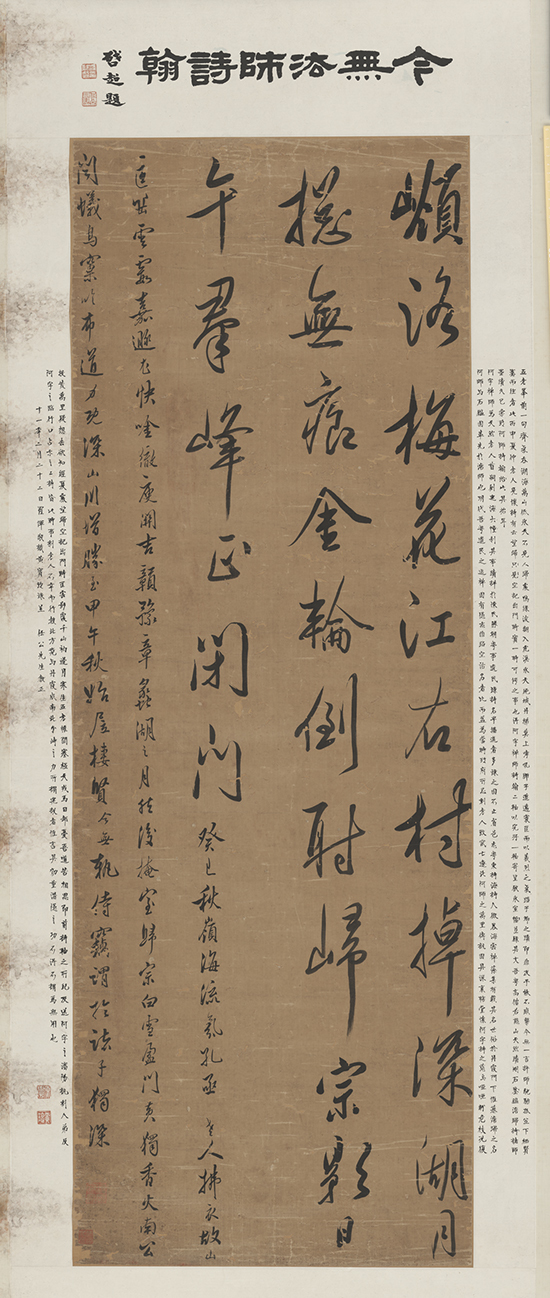

天然和尚之外,对海幢寺僧人书画创作传统的形成影响最大的当为今无。今无在诗文、书法方面颇有建树,著有《光宣台集》等。今无十六岁即师从天然和尚为僧,其诗文、书法等受天然和尚影响甚深。今无书法作品传世也有十余件,其书法风格既有瘦硬劲峭的一面,也有圆润含蓄的一面。中国国家博物馆藏行书《诗翰》轴、海幢寺藏行书《示生颂诗》轴等,反映了其早年书法受李邕等人影响。故宫博物院藏他与成鹫的行书诗翰合卷,广东省博物馆藏行书周颙《与何胤论止杀书》卷,广州艺术博物院(广州美术馆)藏行草书《志公和尚十二时颂》和行书《宝镜三昧歌》,则呈现出一种端稳整饬、平和内敛的姿态,显示出苏轼对其书法的影响。广州艺术博物院(广州美术馆)藏其草书《为池月祝寿》轴,虽然整体风格偏行草,但也可以从中一窥其草书的面貌。

在天然和尚的众多弟子中,书法创作成就最高、影响最大、传世作品最多的,当为其第四法嗣今释。今释先后居海幢寺、庐山栖贤寺、东莞芥庵等,后辟丹霞山别传寺,任住持。今释工于书、画,著有《徧行堂集》《颂斋书画录》等。

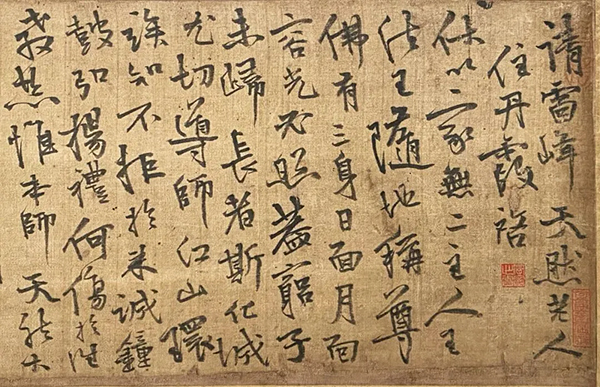

目前,仅海内外文博机构收藏的今释书法就不下四五十件。其中,故宫博物院收藏的今释书法作品不仅数量多、装裱形制最为齐全,立轴、条屏、长卷、册页、扇面、手札无一不有,而且作品内容、题材和风格面貌都较为丰富,比较重要或难得如《行书诗》卷、行书七律《咏梅花诗》六屏、行书《元诚道人传》卷以及多件手札等,无论是对于今释生平经历和交游,还是今释书法研究,都具有重要的价值和意义。广东省博物馆藏今释书法作品也有十余件之多,其中行书《请雷峰天然老人住丹霞启》卷涉及丹霞山别传寺创建开法历史,行书《祭今锡文》卷以及今释与刘永锡《行书》合卷等都兼具书法艺术与历史文献价值,《行书诗卷》中有“近时吾友陈章侯”句,从中可知他与陈洪绶的交游。其他文博机构如广州艺术博物院(广州美术馆)、香港艺术馆、香港中文大学文物馆等,也收藏有多件今释书法作品,都颇具书法或文献研究价值。

释今释行书《请雷峰天然老人住丹霞启》卷局部(图片来源:广州海幢寺)

值得一提的是,海幢寺作为今释曾驻锡过的寺院,目前也收藏多件今释书法。行书《画耕》七绝诗轴,笔墨老辣,纵横开阖,恣肆飞扬,却又不失雄浑朴茂,可谓笔精墨妙,气韵绝佳。行书《阳朔舟中看山十首》卷是1657年今释到光孝寺拜访他的师兄今盌,为其所书自己出家前在广西抗清时所作诗十首,是他传世书法中创作年代较早的作品。

在天然和尚的其他弟子和传人中,今锡、今辩、今覞、今但、今竹、古毬、古键、古毫等对海幢寺僧人书画创作传统的形成也有不可或缺的意义。今锡初为海云寺典客,后任海幢寺监院、都寺,为今无左膀右臂,一起使海幢寺法门大振。其工行书,临帖以指划襟,襟为之穿。今锡传世作品罕见,佛山市博物馆藏其行书临徐峤之《春首帖》册页,海幢寺所藏今无、今载、今锡《行书诗页》中有一开今锡所书苏轼《听贤师琴》诗,从中可知其临习书法、学习文人诗词的相关信息。

今辩书法传世不多,广东省博物馆藏《诸今为崔夫人祝寿诗》卷中有其自书诗一首,广州艺术博物院(广州美术馆)藏有其《行书诗》轴,用笔灵舞跃动,极有姿态,反映了其晚年书法风貌。

今覞曾任海幢寺监院,后居江西栖贤寺,劳瘁而逝。工书法,得东坡、松雪之遗,著有《石鉴集》《直林堂全集》等。传世书法作品不多,故宫博物院、广东省博物馆、广州艺术博物院(广州美术馆)各有一件,其书法风格严整工致,浑厚古朴,从中可见其书法受苏轼、赵孟頫之影响。

释今但墨宝(图片来源:广州海幢寺)

今但学通内外,诗文冲淡渊雅,有超然自得之致,著有《梅花庄诗集》等。其墨迹传世甚少,广东省博物馆藏有他与今释行书合卷,卷前为今释书《海云西堂仞千壁禅师塔铭》,后为今但自书诗《怀两同门(有序)》,是其在今释、今壁圆寂后缅怀他们二人之作,笔法稳健,结构严谨,给人一种庄重之感。

今竹,初不识字,久之能诵梵典。逾年知书,握管成文,皆有至理。曾充海幢寺典客,礼数优娴,被服若出儒素。曾随天然和尚至丹霞寺,后奉命居长庆寺,严修梵行,为绅士所倾仰。耄年坐化怡山。今竹书法传世罕见,广东省博物馆藏《诸今为崔夫人祝寿诗》卷中,有其所书题诗一首,结构紧凑,章法自然,朴拙之中自有一股禅意。

今无和尚——蟲木禅师妙墨(图片来源:广州海幢寺)

古毬曾随天然和尚七住道场,后依今辩辗转相从数年,晚年自长庆寺归丹霞山别传寺,康熙四十年(1701年)访海云寺,暂憩海幢,遘寒疾而终,著有《怀净土诗》。其书法作品传世也甚少,广东省博物馆藏《诸今为崔夫人祝寿诗》卷中,也有他所书题诗一首,笔墨饱满,端庄而又不失飘逸。

释古键指画松鹰扇面(图片来源:广州海幢寺)

古键,康熙九年(1670年)在海云寺出家,后至海幢寺,为今无留掌记室,寻充典客。1697年复居海云寺掩关,有比丘香云刺指血求书《华严经》,暑月披衣长跪缮写,精勤过劳得咯血病而卒。古键是他们之中比较少见的善画者,广州艺术博物院(广州美术馆)藏其《指画松鹰》扇面,以指头画松鹰,构图别致,笔墨精炼,尺幅虽小却趣味无穷。

古毫,其工水墨兰石,兼作山水。广州艺术博物院(广州美术馆)藏今无等《送胡大定之官邓川州诗画》册中有其所作墨笔山水一开,虽逸笔草草,但颇有意境。

当然,在海幢寺僧人书画创作传统形成过程中,发挥过作用的僧人显然还不止上述这些,他们虽然没有作品留存下来,甚至文献史料记载也非常少,但不可否认他们也同样是海幢寺僧人书画创作群体的一部分。还有一些虽然并非海幢寺僧人,但与海幢寺关系密切,也在一定程度上促进了海幢寺僧人的书画创作及其传统的形成。

海幢寺僧人书画创作传统的延续与传承

清代中期以来,海幢寺历代僧人延续天然和尚等形成的书画创作传统,在修习佛法的同时,一直比较注重僧人诗文教育及书画素养的提升,陆续涌现一些能书善画的僧人,其中创作水平较高、具有代表性的有传严、心视、信修、相益、相润、昙树、宝筏等。

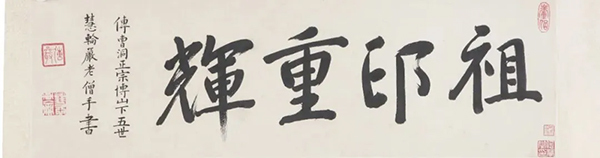

传严(1674年~1735年),广东新兴人。幼志出家,受法于海幢寺,康熙末年、雍正年间任住持。广东省博物馆藏天然和尚行书《议建雷峰海云寺殿宇》卷前有其所书“祖印重辉”四个大字,卷尾是他1735年为继任者心视所书题诗及题记,从中可以看出其书法除受传统书家影响外,也在一定程度上受到天然和尚的影响。

心视,生卒年不详,字正目,在传严后出任海幢寺住持。晚年酷好画兰竹,可惜无作品传世。

信修,生卒年不详,海幢寺僧。广东著名书画家吕坚曾在赠其诗中云“巨然法属古沙弥,烟雨名家米虎儿”,诗注称“时方作画”,可知其擅绘画,创作风格受到了巨然、米友仁的影响。

相益(1792年~1858年),字纯谦,号涉川,广东高要人。薙度于广州无量寺,受戒得法于海幢寺昭著和尚,后任海幢寺住持。工诗擅书,与张维屏、黄培芳、刘嘉谟、李欣荣诸名士游,有《片云行草》一卷传世。相益虽无墨迹传世,但《片云行草》附其自书诗一首,从中亦可管窥其书法风貌。

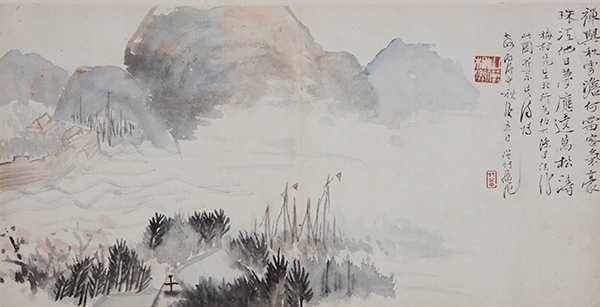

释相润送别图卷(图片来源:广州海幢寺)

相润,生卒年不详,字秀林,又作琇琳,号竹葊,道光中后期主法海幢寺。尝以学《易》游黄培芳门下,熟精梵典,工诗画,诗格清妙,画宗石涛、石溪,以山水见称。广东省博物馆藏其《送别图》卷,图绘江岸送别,自题中言“仿大涤子法作此图”,从图中也可见他所受石涛的影响。

昙树,生卒年不详,号香初。光绪初年住持海幢寺。能诗,工画梅。广州艺术博物院(广州美术馆)藏有其《花卉图》轴,画面所绘虽然只是一个简简单单的花卉,但所传达出的画意和境界,却极富禅意。

宝筏(1838年~1891年),字莲西,别署莲西道人,光绪年间住持海幢寺。工诗,所作多寒瘦体,不轻示人,亦不多与人唱和,惟与二三名士周旋而已。喜藏古画,斋室曰“画禅堂”。善画,以山水为长,所作古韵盎然,时人称之。海幢寺藏其《青绿山水图》,虽自题“仿赵千里法”,实则融合了明清以来诸家笔法,古韵盎然。

释宝筏青绿山水图(图片来源:广州海幢寺)

此外,石虁《绿筠堂诗草》还记载海幢寺僧人善林擅画兰,雪岩善丹青,可惜他们二人生平事迹不详,作品也不见传世。

除了上述少数书画僧人外,在海幢寺相关存世历史文物和文献记载中,也可以一窥海幢寺僧人对书画的喜爱。在西班牙皇家菲律宾公司首席代表曼努埃尔·德·阿格特1796年订制的海幢寺外销画册中,光宣台、静远堂、丛现堂、方丈室、持福堂、纳远楼等处都张贴或悬挂数量不等的书画作品,由此可见寺院对书画的喜爱。广东著名书画家黎简与海幢寺僧多有交往,有《写赠澄波和尚七律诗》轴(现藏海幢寺)和山水画等给时任海幢寺住持澄波和尚,还曾写金刚经册赠海幢寺,为寺里的松雪堂题写匾额等。与黎简齐名的另一位广东著名书画家谢兰生与海幢寺关系也非常密切,其《常惺惺斋日记》记载了他频繁前往海幢寺,或带客游览,或参与雅集,或为寺里的僧人作书画等。

广东省博物馆还藏有谢兰生1819年为澄波和尚所作山水轴一件,画心不仅有他们友人黎应钟的题诗,诗堂还有曾任两广总督的阮元到访海幢寺时所作的题诗,可谓是书写了海幢寺僧人书画交游的一段佳话。此外,有“乾嘉十六画人”之称的孟觐乙、汤贻汾、李秉绶三人,曾合作画障,施海幢寺作供养,张维屏专门写诗赞之。

而且,清代中后期在海幢寺举办或有海幢寺僧人参与的诗书画雅集也比较多,这对海幢寺僧人的书画创作风气也有积极的促进作用。

总体而言,清代中期以来,海幢寺虽然再未像清初一样涌现出如天然和尚及其弟子这样具有较强影响力的书画创作群体,但陆续出现的在广东书画史上占有一席之地或有书画作品传世的僧人也不在少数。而且,从寺院建筑装饰和寺院僧人书画交游、雅集等情况来看,书画已然成为海幢寺僧人日常生活中不可或缺的一部分,在海幢寺独特的宗教和艺术文化传统形成过程中发挥了积极的作用。

海幢寺僧人书画收藏鉴赏活动考察与梳理

早在清代初期,海幢寺僧人今无等就曾收藏过经籍、书画等藏品。在清中后期的一些文献史料中,也有一些海幢寺僧人收藏书画,以及艺术家为海幢寺写经、创作书画的记载。关于海幢寺僧人开展书画收藏和鉴赏活动的具体情况,我们既可以从相关文献史料零散、琐碎的记载中寻得部分线索,也可以从故宫博物院、广东省博物馆、广州艺术博物院(广州美术馆)、香港艺术馆等单位收藏的传世书画中有一个更为直观的了解。

梁启超1925年曾提及“吾家藏白沙先生真迹三通,一为有阿字法师藏印者,旧在海幢寺,书势有肖北碑者”,由此可见今无曾收藏过乡贤陈献章书法,而且他还刻有专门的收藏印章。谢兰生在其道光三年(1823年)十二月廿八日的日记中提到“秀公来,以真本王孟端画见赏”,此“秀公”即相润,可知相润曾收藏明代著名画家王绂绘画真迹。汪兆镛《岭南画征略》记载相润与张如芝交善,收藏后者画最多,还将其中一册赠予黄培芳,书写了艺林一段佳话。张维屏《听松庐诗钞》卷十六《论画绝句》十五首之十二诗末注云“李芸甫水部喜作巨幅画,尝画大松,海幢寺僧藏之”,李芸甫即上文提到的李秉绶。《岭南画征略》记载宝筏“喜藏名画,所居曰画禅堂”,可知其不仅以画知名,也好书画收藏。

释今无诗翰轴(图片来源:广州海幢寺)

释今辩行书诗轴(图片来源:广州海幢寺)

故宫博物院藏董其昌行书《刻八林引》卷,有今释行书题引首“八林逸品,今释为慎旃居士题”,故宫博物院藏恽寿平《一竹斋图》卷后有今释为一竹斋主人唐宇肩所题诗跋,从中可知今释也曾鉴赏过前人和时人书画。今无《光宣台集》卷十载有其康熙十年(1671年)所作《丹霞老和尚书后跋》,《岭南画征略》也记载顺德胡氏藏古毫山水小帧上有今无题辞,可知他也曾鉴赏题跋过时人书画。

20世纪60年代初,海幢寺僧人得岸等先后给广东省博物馆捐赠了清朱伦瀚《指画远浦归帆图》轴、清金元《花鸟图》、清苏腾蛟《单骑伏虏图》横披、清叶光生《花卉果蔬杂画》卷、清佚名《罂粟花图》轴、清佚名《摹髡残山水图》轴等多件书画藏品。其中,朱伦瀚《指画远浦归帆图》轴、金元《花鸟图》、佚名《摹髡残山水图》轴这三件作品都钤有“得岸珍藏”朱文方印。现代美籍华人藏家曹仲英曾收藏过一件署款为“神山神明胄”的山水画,上面也钤有“得岸珍藏”朱文方印,故该件作品应该也是得岸旧藏。此外,广东省博物馆藏有宝筏《山水册》四开,得岸1942年曾在其中一开背面题跋:“此四页乃其遗迹。吾粤沙门擅画名殊鲜,可不宝诸?宜什袭而藏也。光宣台沙门得岸识于纳远楼,时壬午(1942年)冬至日。”可知宝筏此件作品也曾为得岸所藏。

香港艺术馆藏有海幢寺僧人旧藏书画多件,其中有两件比较特别的作品。其一即明末清初魏之璜《海幢寺图》卷,近代广东书画名家邓尔疋在此卷引首题“海幢畤图”四字,又在后跋中言“此帧久藏海幢寺中,悬诸堂壁,游客随喜者多曾见之,云即《海幢寺图》也”,不过需要指出的是,因海幢寺创建初期历史记载并不详尽,画面所绘究竟是否为海幢寺尚需进一步商榷。其二为明末清初佚名《十六罗汉图》册,该册共十六开,书画对题,有邓尔疋题跋:“此册画无署题,题咏则陈独漉、张铁桥两先生外复有十今中之今无、今释辈,皆有明遗老为僧者,而天然上人门下也。同时以画佛著者,有海幢寺大汕(注:有误,大汕非海幢寺僧人)。廿年前游峡山寺,曾见大汕佛象册,与此颇相近似。此册为海幢旧藏,或亦即大汕所写欤。”邓尔疋还在题签及题名中特别写明该册是海幢寺旧藏:“十六罗汉象。明遗逸名僧题咏。海幢寺旧藏。”“海幢寺旧藏明遗逸名僧题十六罗汉象。

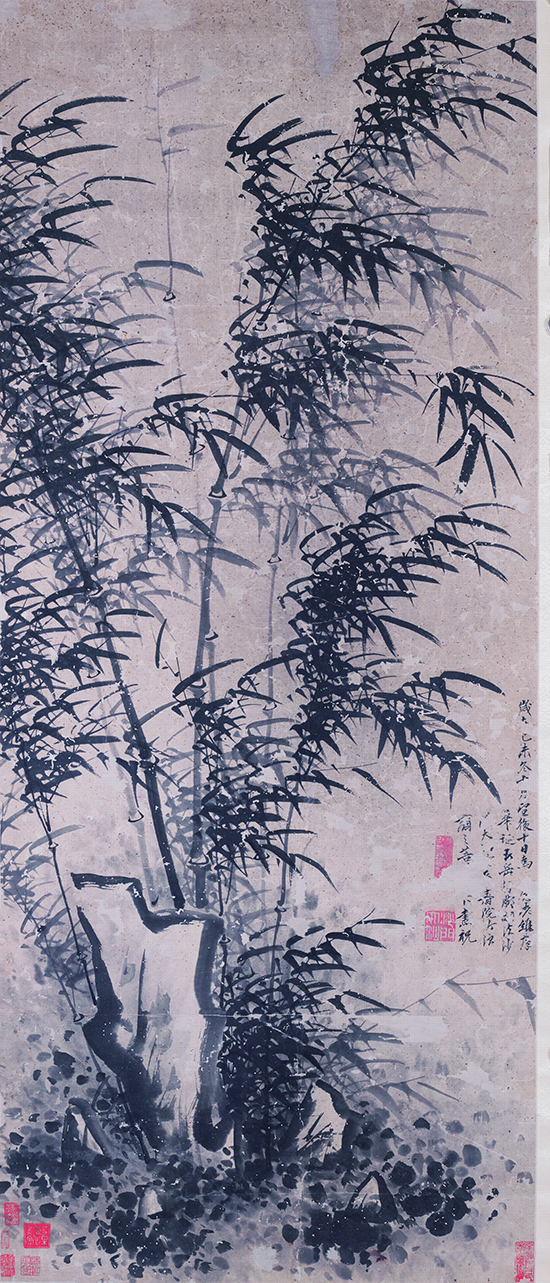

释大汕墨竹图轴(图片来源:广州海幢寺)

广州艺术博物院(广州美术馆)也藏有多件海幢寺僧人旧藏书画,如清初佚名《海幢寺罗汉像》轴,作品题签有“海幢寺旧藏清初罗汉像四屏”字样,而且从作品状况来看,该件作品很可能在寺院长期悬挂过。此外,该馆曾经还收藏过一套南宋佚名《仿李公麟白描罗汉》册,绘道释人物,原即海幢寺旧物,有海幢寺朱文藏印一方。

此外,上文已经提及,黎简和谢兰生都曾给澄波和尚创作过不止一件书画作品,而且其中部分作品还有幸流传至今,即海幢寺藏黎简《写赠澄波和尚七律诗》轴和广东省博物馆藏谢兰生《写赠澄波和尚山水》轴,这些自然也都算是海幢寺僧人旧藏书画。

从以上文献记载和传世作品来看,海幢寺僧人的书画收藏传统与其书画创作传统一样,贯穿于寺院的整个发展过程中,成为了海幢寺僧人宗教和文化艺术生活的一部分。就其书画收藏喜好和特点来说,不仅收藏佛教题材书画作品,同样也收藏常见的文人书画作品,既收藏像宋、明这些前人的作品,同样也收藏同时代人的作品,而且其中不少作品也会用于寺院的日常装饰,有些佛像题材的绘画作品应该也会用于寺院的相关宗教活动。从某种意义上来说,海幢寺僧人书画收藏可谓是岭南佛门书画收藏活动的一个典型案例,不仅是我们探究广东乃至全国书画收藏与流传历史不可或缺的一部分,是书画收藏与鉴藏研究领域的一个独特视角,同样也是学界探究岭南佛教文化艺术发展不容忽视的重要内容。