编者按:百年变局,梵音不辍。当晚清民国的时代浪潮席卷岭南,珠江畔的海幢寺告别了清中期的繁盛超然,在战火与革新的交织中开启了艰难而深刻的嬗变。从战时临时考场到捐资兴学的典范,从市政服务空间到兼具多重功能的城市公共场域,这座古寺挣脱了单一宗教边界,以被动响应与主动适配的双重姿态,承载起教育、民生、安全、文化等多元社会使命。本文节选自广东省佛教协会副会长、海幢寺住持光秀法师《岭南梵音四百载:广州海幢寺历史与社会文化功能的演变》“嬗变之局——晚清民国动荡期”章节。让我们循着史料,探寻这座古寺在乱世中的生存智慧与责任担当,见证它如何成为连接传统与现代、映照中国社会近代转型的鲜活样本。

道光二十二年(1840年)《南京条约》签订,条约第二条明确清政府要开放广州、福州、厦门、宁波、上海五处港口通商。随后东亚遭遇的百年未有之大变局,冲击着这个古老文明的方方面面,中国社会遭遇了剧烈的变革,珠江畔素来幽静的海幢寺亦不再超然。1856年,第二次鸦片战争爆发。1857年12月29日广州为英法联军攻占,并一直控制到1861年10月21日战争结束。战争摧毁了广州府城内贡院和学宫,而1858年又正值乡试,不得已广东巡抚柏贵奏报在海幢寺为考场,开始了寺院为市政所用的先河。

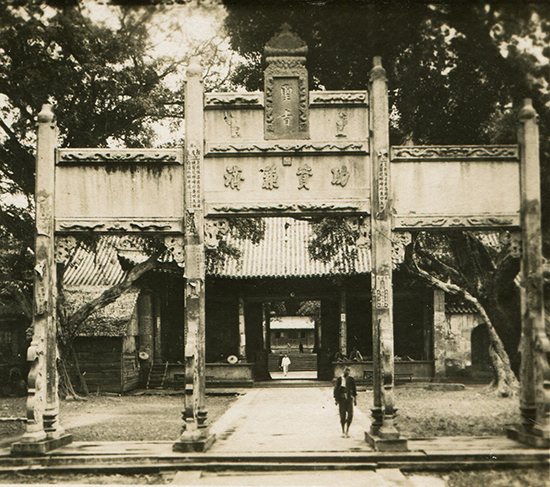

20世纪初海幢寺“功资兼济”牌坊(图片来源:广州海幢寺)

甲午战争的惨淡收场,加速了清廷上层变革的决心。光绪二十四年(1898年)三月,湖广总督张之洞发表《劝学篇》,首次提出以庙产兴学的政策,他认为唯有改造教育体系,兴建新式学堂才能强国,而寺院“若改作学堂,则屋宇、田产悉具。此亦权宜而简易之策也”。随后维新变法的主力康有为在同年上《请饬各省改书院淫祠为学堂折》,指出:“若改诸庙为学堂,以公产为公费……若此则人人知学,学堂遍地。”光绪皇帝从其请,明发上谕,要求对寺院、道观等宗教场所,如不在官方祭祀中者,“一律改为学堂,以节糜费而隆教育”。自上而下倡导的庙产兴学政策由此展开,对清末民初全国寺院的发展产生了重大影响,虽然其间由于戊戌政变短暂废止该政策。但仅仅两年后,阻挠变法的慈禧太后就再度颁布变法诏书,庙产兴学的政策再度推行,这次开始逐渐波及至全国。

面对举国上下“兴学救国”的风潮,海幢寺虽地处岭南,并未落于人后。1904年,两广总督岑春煊、广东巡抚张人骏具折上奏,言海幢寺僧愿捐资银元四万元以供兴建武备学堂。岑春煊在上奏时建议,这一行为值得鼓励,请光绪皇帝赐匾海幢寺。光绪帝朱批“著照所请” ,由此海幢寺得御赐“功资兼济”匾。海幢寺捐资的这座广州武备学堂,便是后世大名鼎鼎的广东陆军速成学校,民国时期不少粤省风云人物自此毕业,得名者如李济深、邓演达、陈济棠、张云逸等。

19至20世纪海幢寺主题名信片,广州市海幢寺藏(图片来源:广州海幢寺)

兴学的浪潮仍旧冲击着海幢寺。1905年,在海幢寺圆照堂的基础上,黄节成立了南武公学。圆照堂成为公学后,陈少白、李纪堂等兴中会成员又利用海幢寺诸天阁成立了广州第一间粤剧学校。虽然海幢寺自身亦有意融入到这滚滚的变革洪流中,1906年海幢寺曾启禀广州府提学司兴办僧侣学堂,然而提学司以《奏定学堂章程》并未有僧侣学堂名目为由拒绝,同时指出僧众若想兴学,可用寺产兴建小学堂、工艺实业学堂。 由此可见,甲午之后,举国上下求变以图救亡的迫切之态,对寺庙的管理已经趋于严苛。

20世纪初的一系列变革,让海幢寺的社会角色开始转向更为现代化的城市服务机构。1908年,广州遭遇罕见飓风,两广总督张人骏设立平籴公所四处,其中河南公所便设置于海幢寺,以供平抑因灾情高涨的米价。 民国初年,海幢寺部分建筑成为广州市电话所、广州市警察局海幢分局。1916年,寺院东南部园圃成为广州红十字会医院。海幢寺可能在这一时期还承担了一些接待名流访客住宿的任务,如1917年孙中山机要文书朱执信就曾寓居于海幢寺,于此辅佐孙中山主持护法战争。 1926年,已经在广州建政的广州国民政府开始了雄心勃勃的广府市政建设,寺院主体部分因同福路被分隔为南北两区,核心区域划定为河南公园,大量建筑被整改,大雄宝殿等中轴线建筑被保留。至1930年时,此处已形成了独特的佛寺公园。而在抗战胜利后,海幢寺的建筑主体则又承担起“民众教育馆”的职责,宗教活动几乎消失。海幢寺公园的身份持续到了中华人民共和国成立,民国规划的寺院公园在新时代被继承下来,在此基础上又兴建了许多群众活动场所。从康熙年间建寺伊始所拥有的“寺园”基础职能在数百年后并未毁弃。

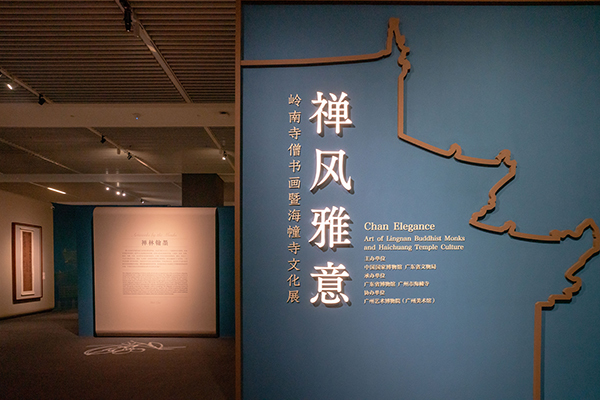

2024国家博物馆“禅风雅意——岭南寺僧书画暨海幢寺文化展”展厅内景(图片来源:广州海幢寺)

海幢寺在晚清至民国时期功能的叠加与嬗变,并非孤立事件,而是其在时代洪流中,作为一个机构整体,被动响应(如政策征用)与可能存在的适应性策略(为生存而接纳新功能)共同作用的结果。它超越了“寺庙”的单一身份,演变成一个集军事教育、市政管理、公共安全、战时救护、大众教育、科学启蒙、政治纪念(曾在1912年举办过冯如追悼大会)于一体的多功能复合型公共空间。这种深刻转型,凸显了传统寺庙在近代中国剧烈社会变革中,其空间、资源乃至象征意义被重新定义和利用的过程,承担了远超其宗教本位的、广泛而重要的社会整合与文化重构功能,成为连接传统与现代、宗教与世俗、国家与地方的关键性节点。作为一个整体,海幢寺在清末民国广州城市中的功能变迁是观察近代中国社会转型中传统空间与现代性交织互动的典型缩影。