编者按:岭南古刹海幢寺,于清代中期步入繁盛之巅。千余载文脉绵延中,它挣脱单纯宗教道场的边界,在一口通商的时代浪潮中,成为官方认证的外交“特区”、东西方文化交融的窗口,更延续人文渊薮的底色,化身广府士民的社交与精神家园。本文节选自广东省佛教协会副会长、海幢寺住持光秀法师《岭南梵音四百载:广州海幢寺历史与社会文化功能的演变》“繁盛之巅——清代中期鼎盛期”章节。让我们一同探寻这座古寺如何在清代中期的开放格局中,以包容之姿承载多元使命,书写岭南文化的繁盛篇章。

近代人绘今释禅师像

由于函昰禅师住锡地多有变更,且其本人亦不欲与尚可喜等清廷大员交往,康熙元年(1660年),他接任海幢寺尚未满一年时,便将海幢寺交给第一法嗣今无禅师(1633年-1681年)主持。今无,字阿字,年富力强的他在主持海幢寺期间得到了平南王尚可喜为首的广府清廷官员支持,海幢寺的规模正是在他座下得以大规模扩张,壮丽甲于粤东,这座岭南名刹迎来了鼎盛时期。

“先祖阿字和尚,以福慧二殊胜因缘,踵事增华,遂极力广开,二十年聿成崇刹”,海幢寺真正的勃兴,实始于今无和尚,在康熙元年(1660年)今无和尚接手时的海幢寺,有堂数间,仅可称幽静,故他与友人尝自嘲“海幢穷”,面对这种情况,今无和尚借助同门好友今释禅师的人脉,开始广泛联络新朝的新护法以期筹措建设海幢寺。在今释禅师《募建海幢寺疏》中,他便提及在彼时推动建设海幢寺的重要官员“宪长佟公”,即时任广东提刑按察使的汉军旗官员佟养钜,但个别官员的襄助并不能让海幢寺“壮丽甲于粤东”,同样在这篇疏文中,今释禅师略显焦虑的写道“建立已及九载,大殿犹未毕工,山门犹未起手,后之重阁,旁之僧堂,一切圆满规模犹未擘画” ,可见自康熙元年以来,九年间海幢寺大殿尚未完工。从现存海幢寺康熙五年(1666年)铸幽冥铁钟的捐资官员中同样可以看到,此时海幢寺的施主仅为广府海盐道、督学道、都使司的中层官员。

清康熙五年幽冥铁钟及拓片

今释禅师由儒入佛,在尘世宦海中几番打滚沉浮,对世间运行的本质有非常独特的体悟。中国传统政治结构中,显权掌握在主君与乡绅中。明清朝代更迭之际,战乱频生,三灾鼎沸死生迅速,浩浩四民无处安身,今释禅师认为佛法作为一种隐权,对君、绅之权,既不是对抗,也不是随波逐流,而是藉上位者的权力作济世救民的功德。今释禅师行持菩萨戒,以遍行为文章,无分夷狄亲疏,不起憎爱心,一切众生无分别平等视之。作为前明高官,今释禅师在岭南士人群体的影响力颇大,为令海幢寺建设加快,寄身海幢寺时,与尚可喜的同乡幕僚往来,不避世俗眼光,交游权贵。虽然今释禅师之本意是入菩萨行,行隐权之用,但客观上也极大缓和了前朝士大夫与新朝的矛盾。这正合主政广东的平南王尚可喜怀柔地方,彰显新朝温厚的政治意图。

由此,海幢寺的营建很快得到了岭南官员群体的青睐,从康熙十一年(1670年)开始,平南王尚可喜捐资建天王殿,平南王妃舒氏布施王府用青琉璃瓦建大雄宝殿,广东总兵许尔显捐建后殿,广东巡抚刘秉权捐建山门。海幢寺另藏有康熙十四年(1675年)铸大殿铜钟,相较康熙五年幽冥钟的官员等级,该钟已经是由两广总督金光祖为首,以下有广东巡抚、提督等粤省各部门主管官员。其前后之差,亦可一窥海幢寺勃兴背后,官员群体对其青睐变化的趋势。

清康熙十四年大殿铜钟及拓片

清康熙十五年板堂铜钟及拓片

至康熙十八年(1679年)时,寺院已经大成,时任广东提刑按察使的王令描绘该寺彼时已有“海幢八景”,寺院景色秀丽,殿堂巍峨壮美,“丛林创建之盛,至是盖无以加矣”。

“海幢之地,带珠江一水,近城郭而不嚣,入山林而不僻。” 海幢寺在清中期的社会功能达到了一个新的高度,这与该寺在康熙年间苦心营建的寺院占地广大,景色绝佳有关,亦同该寺地理位置独特有关。在广府五大丛林中,唯有海幢寺地处广州府城外,珠江南岸,相对幽静,适合十三行商贾官僚涉外会谈。尤其在乾隆二十二年(1757年),清廷宣布一口通商后,海幢寺及其周边的“河南地”很快成为广州上层社会交往雅集、政府对外商交流的重要平台。

海幢寺能进而成为独特的外交场所,源于东亚特色的封贡贸易制度,这一制度在涉外交流中严谨有余而灵活性不足,各国外交使节若以正式身份前来,各级官员需要严格依止朝廷典章制度予以迎来送往,而海幢寺作为方外之地,成功成为了清代广府官员的外交“缓冲地”。于寺院中会谈使臣,超脱了固化的政治体制,让外交具备了很强的灵活性。在乾隆五十八年(1793年)中英外交史上的重大事件马嘎尔尼使团访华中,两广总督长麟选择海幢寺为英国马嘎尔尼使团接风,显非临时起意,而是在此之前定然已经有相关成例可以遵循。早在乾隆中叶,十三行茶商潘氏就在海幢寺一侧营建庞大的私家园林,十三行的商人在家族园林中招待外商之余,亦在相邻的海幢寺中接引宾客,如马戛尔尼使团自广州返回英国时就被广东官员安排至海幢寺隔壁的伍氏花园居住。

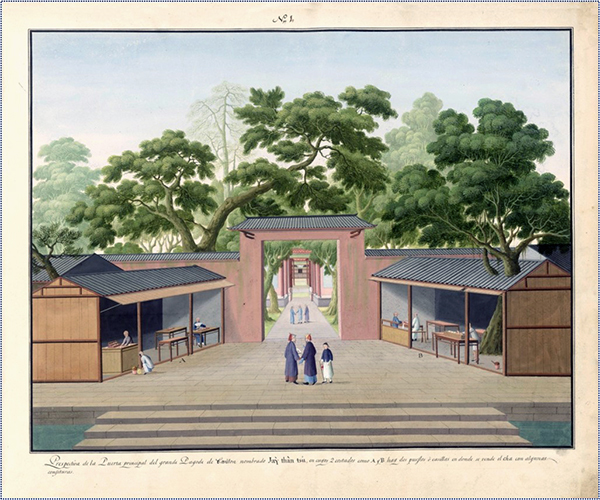

1796年海幢寺外销画册

乾隆五十九年(1794年),荷兰驻巴达维亚总督使团抵达广州,长麟同样选择海幢寺验看国书,宴请外宾,海幢寺的城市外交场所这个角色逐渐开始制度化。在这一年,长麟修正了乾隆二十四年(1759年)两广总督李侍尧颁行的《防范外夷条规》,在制度上允许“外商每月固定在初三、十八两天外出到海幢寺、陈家花园闲游”。这是海幢寺首次被官方在公文中承认其涉外属性。随着外商日益增多,嘉庆二十一年(1816年),新的外商制度又增加到每月三次可前往海幢寺游览。 数十年后的道光十五年(1835年),广州官府颁行的《增易防范夷人章程》再次增加外商前往海幢寺自由游览时间。公文中“游散”“闲游”,实则是制度性保障了外商在海幢寺与广州商人、官员洽谈事务的权利,于严防死守“外夷”的清政府而言,海幢寺俨然成为“特区”。

别于传统庄重朝贡的礼节,海幢寺的外事活动在发展过程中亦逐渐出现一定规制,王文诰在参与接待荷兰使团时曾有诗侧面描述了场景:“万斛琉璃挂彩门,氍毹匝地映红幡……晓钟初动开仙仗,宛在金门候早朝……玉箫金管隔花听,花下开筵列绮屏。大小臣工齐虎拜,炉烟浮动九龙亭。”可见在乾隆时期,于海幢寺的正规外事活动已经具有彩门红幡等装饰,钟箫乐器等礼乐。嘉庆年间,英国阿美士德使团离华前亦曾在海幢寺会晤两广总督蒋攸铦。英国人记载,海幢寺大雄宝殿两侧为这次外事活动兴建了几个临时房屋,主要以黄色装饰物装饰,在大雄宝殿前设置了一个小房间,在其中摆放嘉庆帝相关旨意,两国官员即在这间大雄宝殿前的临时空间中会晤。

海幢寺外销画册中的海山门

从1757年清廷宣布一口通商,至1840年《南京条约》签订,83年间,海幢寺可谓是西方人领略中国文化的窗口,他们在此处留下了诸多对东方文化见闻的记载、图画,一度成为欧洲启蒙时代在西方世界中最有名的中国景点。法国画家博尔热在广州期间绘制了多幅海幢寺风景,他回国后出版的广州为主题的素描集影响颇大,巴尔扎克曾评论说:“在伦敦出版这本书,只要一个上午就会从书店卖空。”博尔热并非是个例,供欧洲贵族满足“东方热”需求的“海幢寺主题”外销画订单早在乾隆年间就已经出口海外,传世者如大英图书馆藏九十余幅海幢寺为主题的外销画、西班牙皇家菲律宾公司定制海幢寺外销画册等,他们都用西方视角事无巨细的描绘了这座寺院的种种细节。

值得一提的是,海幢寺并非被动的成为一个官方的外交征用机构,僧人们对西方来客无论男女均表现出佛教特有的包容性。1830年美国传教士裨治文探访海幢寺,他就记录寺僧并未因他们的基督徒身份而另眼相看,而是请其参观寺内并喝茶,虔诚的裨治文还提及一件令他不满而后人观之颇为玩味的事情:“一些白人在佛前跪拜,他们把本属于上帝的荣耀给了这些泥雕木偶。” 英国传教士格雷的夫人则《在广州的十四个月》中提到,1878年海幢寺新方丈当选,寺僧专门书信一封邀请她参加典礼。 格雷夫妇欣然参加了这次典礼,并被海幢寺住持宴请。

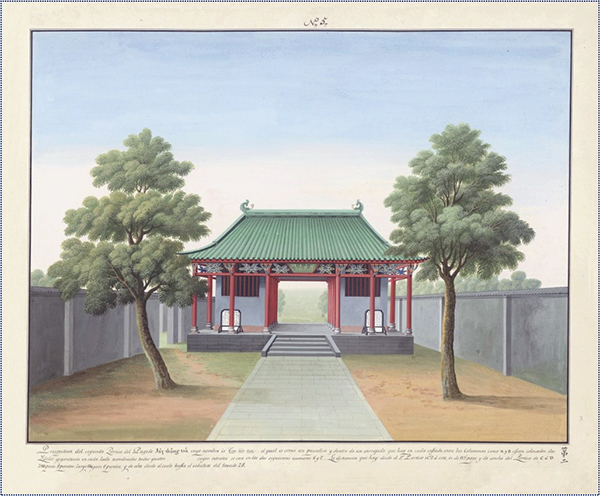

海幢寺外销画册中的天王殿

海幢寺图、文在西方的传播影响深远,以致于在1891年时,即便清廷已经被列强打开国门,海幢寺不复特殊地位,访问广州的时为皇储的俄国沙皇尼古拉二世也会在广州城内接受完官方宴请后微服私访来到海幢寺游览。为了这次探访,专门有俄国汉学家波克季洛夫陪同,为这位沙皇俄国日后的君王讲解寺中典故。 作为一个东方文化符号,海幢寺在19世纪西方贵族和知识分子中的影响力由此可见一斑。

“海幢寺者,长庆空隐和尚经行道场也。在珠江南圩,西引花田北,东环万松岭,为粤东诸君子吟赏之地。”清中期的海幢寺,其社会角色不仅仅是城市的外交会客厅,展露东方文化与西方的窗口。由于自创寺以来便是前朝人文渊薮,在清前期就已经以遗民士大夫群体为主,形成了“海幢诗派”。而在清中期,此文脉仍旧持续壮大,广州文人多在此修禊、会客、参禅、赏景。

海幢寺外销画册

活跃于乾嘉年间的清代官员、画家谢兰生在《常惺惺斋日记》中就生动记录了一位广府士人与海幢寺堪称高密度的联络,在谢兰生笔下,他在海幢寺的文化活动计有:随方丈坐禅、吃斋、会客、宴请、画展 ,海幢寺在谢兰生处,俨然是生活中重要的一处社交平台。而作为寺院的主人,海幢寺僧继承了道独禅师“儒释兼修”的文化特性。他们与广州士人遥相呼应,参加士大夫的活动,融入士大夫的社交网络,史料记载的海幢寺诗僧、画僧已成群体,佼佼者如宝筏“喜藏古画,善作山水”,相润“画宗石涛、石溪,时喜作焦墨山水”。与谢兰生交好的海幢寺住持契清,亦是诗文俱佳“往还多一时名流”。

彼时的海幢寺不仅可登高台观珠江浪潮,亦有百亩花田环绕其间,寺中还藏有书画可供赏玩,设有印经处以供刊刻书籍,广府商贾、士人、平民、信徒于此各取所需,海幢寺在城市发展中所扮演的文化角色在这一时期明显超出了佛寺的范畴,它是广州人的美术馆、公园、茶室、禅修所、素餐厅、图书馆。海幢寺高度的公共性与开放性,满足了清中期以来,广州城市快速发展带来的多元社会需求,成为维系城市社会网络的重要节点。其功能远超传统寺庙的宗教活动边界,深刻体现了清代中期广州依托海洋贸易形成的开放、包容、多元且富有活力的城市特质。