千百年来,人们将国泰民安的愿望寄于祈雨,祈求风调雨顺,物阜粮丰。而官员祈雨的背后,有着深刻的政治深意,这是官员忧民、爱民之情的具体体现,是一种对民生疾苦的忧虑,也是官员勇于担责的体现。干旱不雨、农田荒芜,会使社会民不聊生,这使得祈雨成为一种重要祭祀禳灾活动。

黄檗寺西南有一条小溪,沿溪三里许,石壁巉岩,泉色泛着蓝光的,是龙潭。自下而上共有九处,只有龙湫、石皼、玉筋三潭为最,而“龙湫”是第一潭。龙湫也称龙潭、灵潭、灵湫,纵广六七丈,底深莫测,上有飞瀑从空泻落,望若珠帘,凡亢旱祷雨多应。因此,黄檗山留下了自北宋以来多位福州官员如赵抃、庄柔正、崔宗臣、林雍、林遹、费道用、林如翥、叶嗣昌、赵善密、叶向高、丕绩师以及黄檗寺住持圆悟和尚和元恭禅师近二十余人,黄檗山龙潭祈雨的摩崖石刻。《黄檗寺志》记载了从一品大员到本邑县令如真德秀、程迈、史浩、欧阳劲、林尧俞、曹学佺、林大启、林伯春、林正立、凌士昭、吴锺峦、林国炳、赵连城、刘履丁、林百燕、林守穑、林启棻、薛敬孟、郭祚鸿、张缙云等20多位官员来黄檗山祈雨的诗文辞赋。

黄檗寺志记载的游龙潭和祈雨诗文有二十余篇,龙潭现有祈雨摩崖遗迹十余处。就摩崖石刻的内容来看,有祈雨诗文、祝词、祈雨记、祈雨碑、祈雨题记。有些祷祝文辞,比如赵抃的祝词和祈雨诗,叶向高的龙潭诗等,在用韵、修辞、语言等方面,都具有独特的文学价值和艺术特色。赵善密、庄柔正、崔宗臣、林遹、叶嗣昌、林如翥以记黄檗寺住持圆悟和元恭和尚来龙潭祭潭、敬龙、拜水的摩崖题记,如实记述了确切时间和同来的人物,朴素表达了祈雨成功后的喜悦,再现了宋明两朝祈雨的场景。

黄檗山龙潭祈雨摩崖石刻,是千年黄檗文化的重要组成部分,对于福建民俗、历史、政治、宗教等多方面研究,都具有重要价值。这组黄檗山龙潭摩崖石刻研究文字,可对勘石刻文物与《黄檗寺志》《黄檗山寺志》史料记载的出入,为黄檗文化研究,开辟一个学界鲜有涉足的领域。

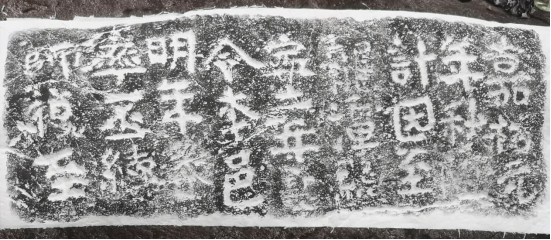

金石文字:嘉祐元年秋,计因至龙潭;熙宁二年,令本邑明年春率丕绩师复至刻立年代:北宋熙宁二年(1069)

保存现状:雕于黄檗山龙潭西崖壁水际线

尺寸形制:摩崖石刻共九列,从右至左排列,每列二至三字

考释解读:

这是一处宋代摩崖石刻,经查崇祯版《黄檗寺志》“潭”之部,上面有这样一段记载:“悬崖之中题潜龙者,鳌江侍御林公汝翥笔也,更有赵善密同住山圆悟来,熙宁春崔令率丕绩师至数字,勒于潭右水际”。龙潭摩崖的石刻,与这段记载略有出入。《黄檗寺志》记载的是:“熙宁春崔令率丕绩师至”。而摩崖上实际刊刻的字是“熙宁二年,令本邑明年春率丕绩师复至。”寺志上的“熙宁春”在摩崖上是“熙宁二年”。摩崖上的“本邑”,在寺志上是“崔令”。

据《乾隆福清县志》载,此处的“崔令”和“本邑”,是南宋熙宁间福清县令崔宗臣。北宋大中祥符年间(1008-1016年),知县郎简见天宝陂年久失修,拥堵严重,招募百姓进行疏浚,修筑了陂堤。熙宁五年(1072),知县崔宗臣亲自鸣鼓督促当地百姓参与修筑天宝陂,有不至者则罚之,使“圳长七百余丈,溉田种千余石”。

内容来源:2025年11月13日《海峡都市报》“海都新闻”

作者:白撞雨