世人皆知“洞庭波送一僧来”的诗句,却少有人了解诗作者寄禅禅师(八指头陀)作为佛教巨擘的深刻思想。本文作为《寄禅禅师语录汇编》的整理后记,《磨镜台》主编近闲法师详细披露了如何从尘封的刻本、稿本中抢救性整理出其大量法语开示,填补了研究空白,再现这位高僧在时代剧变中的护教心声与禅学智慧。

一、一代禅魂·诗僧传奇

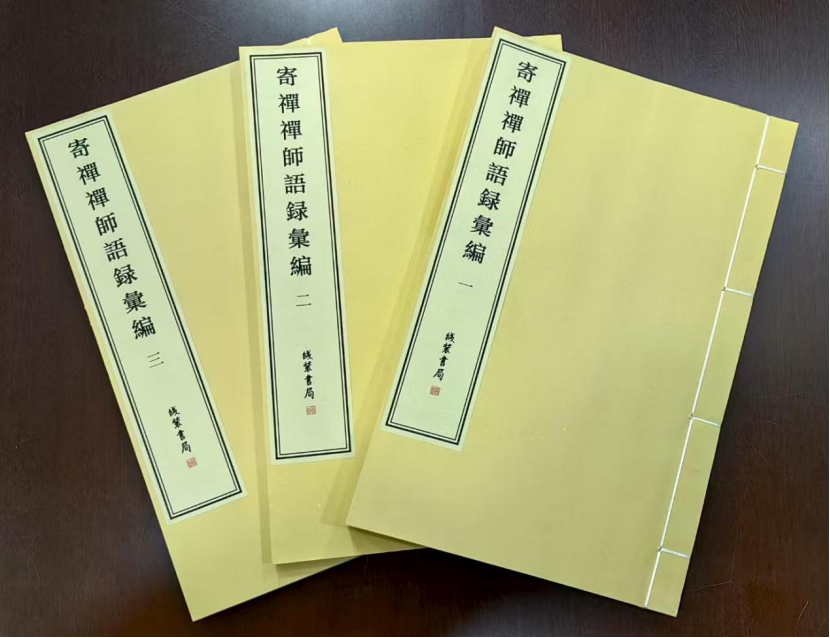

《寄禅禅师语录汇编》,五种,释寄禅撰。

提起八指头陀,我们很容易想起岳阳楼上“洞庭波送一僧来”的身影,也会想起这位被太虚大师誉为“梦兰而生,睹桃而悟,伴梅而终”的佛教巨擘——寄禅禅师。

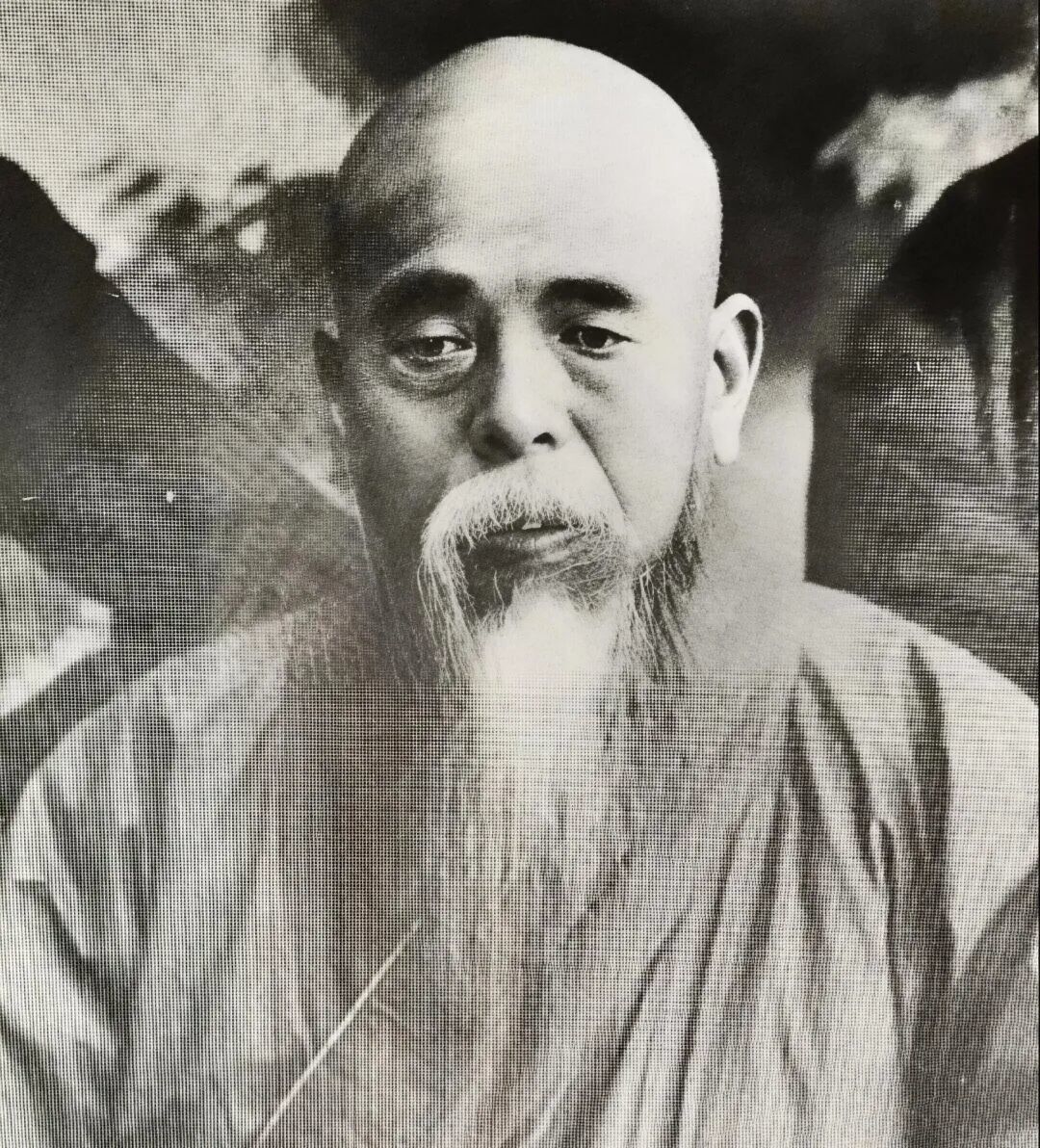

释寄禅(1851—1912),俗姓黄,名读山,湖南湘潭人。出家后,法名敬安,字寄禅,别号“八指头陀”。

1868年,17岁的寄禅因目睹雨后飘落的篱间桃花,顿感无常,因投湘阴法华寺礼东林和尚出家。同年冬,于南岳祝圣寺贤楷律师门下受具。随后,往衡阳岐山仁寿寺,从恒志禅师学禅五年。1875年,寄禅出湖南,经江西、过安徽,赴常州天宁寺、镇江金山寺参禅。1877年,27岁的寄禅为报佛恩,在四明山阿育王寺佛舍利塔前燃指供佛,从此以别号“八指头陀”名世。

自1901年始,寄禅禅师先后担任衡阳大罗汉寺、南岳上封寺、南岳大善寺、宁乡沩山密印寺、湘阴白霞寺、湘阴万福禅林、岳阳神鼎山资圣寺、长沙上林寺、宁波天童寺住持,在清末民初的佛教界享有盛誉。

1911年辛亥革命发生,此时,禅师曾言“政教必相辅,以平等国,行平等教,我佛弘旨,最适共和。”宣示了对革命工作的拥护与支持。

中华民国建立后,1912年4月,各地佛弟子代表集会于上海留云寺,筹组中华佛教总会,禅师被公推为首任会长,设本部于上海静安寺,太虚法师负责日常事宜,设办事处于北京法源寺,道阶法师协调相关工作。这是我国近代史上第一个全国性的佛教团体。

其时,由于“庙产兴学”牵连甚广,各地侵夺僧产、毁像逐僧之事时有发生。寄禅禅师护教心切,1912年11月10日,以垂老之身偕弟子道阶前往中央政府请愿,会见内务部礼俗司杜关,要求政府下令禁止各地侵夺寺产,遗憾的是此番谈话不仅没有满足心愿,反而受到无端毁谤。禅师愤而辞出,当晚圆寂于法源寺,世寿63,僧腊45。北京各界73人倡议追悼,参加者达千人。弟子道阶等奉龛南归,葬于宁波天童寺前青龙冈,塔曰“冷香”。

二、吟梅嚼雪·诗冠僧林

1871年,寄禅在往岳阳探望舅父的途中游观岳阳楼,同行的道友分韵赋诗。他放眼洞庭烟波,水天一色,忽得句:“洞庭波送一僧来”。后持此诗向郭菊荪请教。郭谓之“如有神助”,赠以《唐诗三百首》,并传授诗道。自此,禅师与诗结缘。

1881年,寄禅的诗集《嚼梅吟》在宁波付梓,被其时鄞县知府秦簧评为“绝去尘俗,天然为空门妙谛”,使他在当时诗坛上获得了一席之地,其时年仅31岁。

1886年,湘绮老人王闿运集诸名士在长沙开福寺创设碧湖诗社,参加者道俗共19人,寄禅被邀参加,为社友。

1888年,寄禅的第二部诗集《八指头陀诗集》刊行,内容十卷。前五卷收录禅师自同治十二年(1873)迄光绪十四年(1888)十五年间之古今体诗而成,由义宁陈伯严校刻行世,由陈伯严、罗顺循将校刻行世;后五卷由湘潭叶德辉续刻,并撰序云“其诗宗法六朝,卑者亦似中晚唐人之作。……湘中固多诗僧,以余所知,未有胜于寄师者也。”(《八指头陀诗集·叶德辉序》)。

1904年,寄禅的第三部诗集《白梅集》付梓,因获“白梅和尚”之誉。

禅师以诗著称,有二千首余诗作流传于世,“诗名赢得满江湖”(《自题击钵苦吟图三首》)。晚清诗家郭嵩焘、王闿运、王先谦、樊增祥、陈三立、郑孝胥、易顺鼎、俞明震,都曾与寄禅相唱和,且相当推许其诗作。禅师去世后,杨度整理其旧作,题为《八指头陀诗集》,于1919年由法源寺出资刊刻出版(故称“法源寺本”),内含诗集十卷、续集八卷、杂文一卷。

寄禅的著作在当代学界的整理,代表性的有:《八指头陀诗文集》(梅季点辑,岳麓书社,1984)、《寄禅大师文汇》(王志远编,华夏出版社,2012)、《八指头陀诗文集》(段晓华点校,上海古籍出版社,2016),以及《八指头陀禅意诗文》(董群整理,商务印书馆,2018)四种。

三、五脉合流·语录汇编

近代湖南佛教得风气之先。寄禅禅师7岁丧母,12岁丧父,出家后通过精进修为,终成引领群伦的一代高僧。黄夏年教授认为:“湖南籍僧人不仅在近现代中国佛教的复兴浪潮中发挥了重要作用;而且对浙东佛教的复兴也起到了十分积极的作用,而寄禅禅师就是集这二种元素为一身者”。

寄禅曾言“开堂秉拂非吾能,运水搬柴是我能”,略言其志。又言“身为如来弟子,不能于三界中度众生离火宅,徒以区区雕虫见称于世,不亦悲乎!”(《嚼梅吟自叙》),可见,禅师虽以诗称名世间,但其内心恪守的始终是衲子本分事。

鉴于目前学界对寄禅禅师的研究,主要集中在诗学方面。2023年,南京青年学者詹天灵居士前来栖霞山与我商量,建议整理出版一部禅师的语录。我们于是针对现存文献对禅师的语录进行搜罗、整理和点校,今汇编为如下五种:

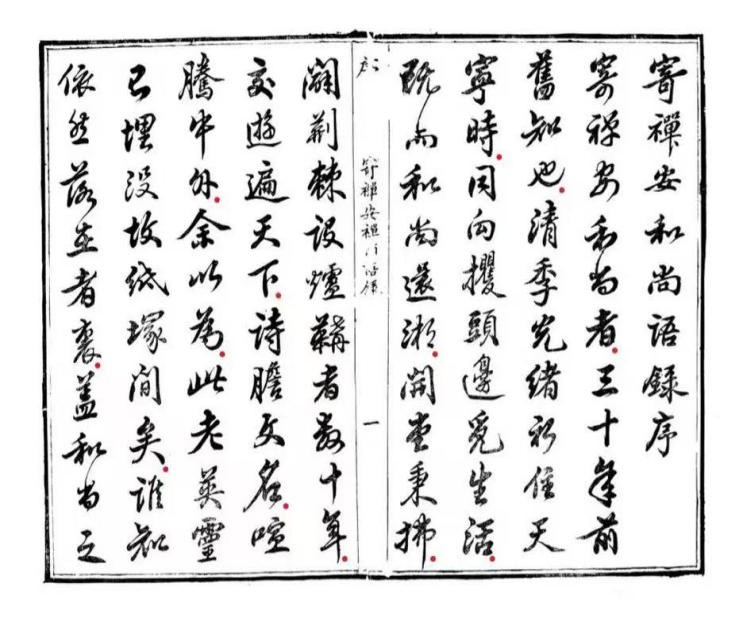

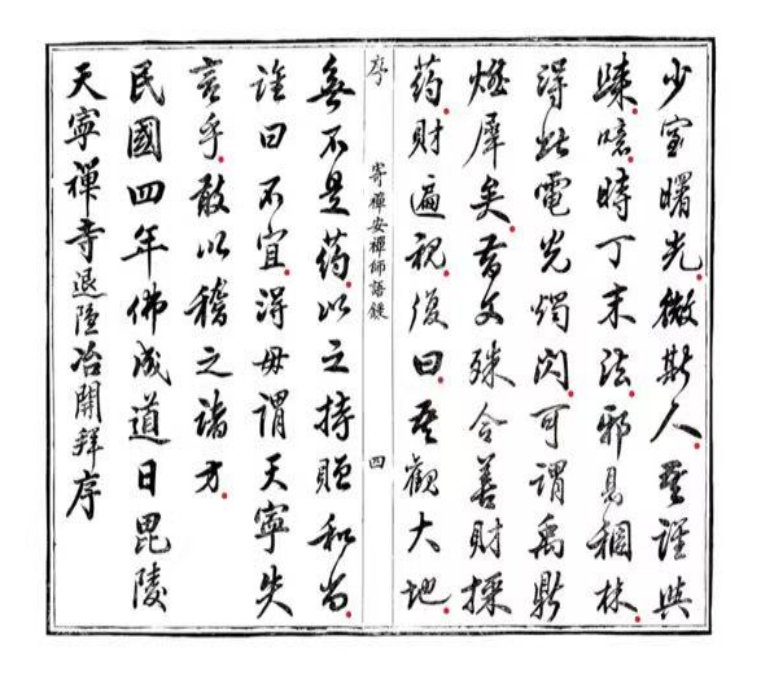

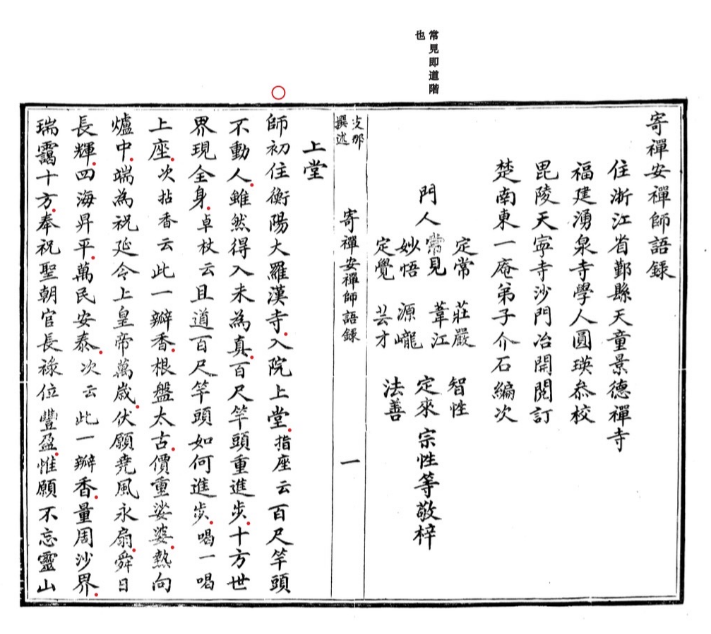

1、《寄禅安禅师语录》。两卷。1915年写刻本。该本是由寄禅的弟子:介石编次、圆瑛参校;由当时著名的宗门耆宿冶开禅师审订并撰序;由云南笻竹寺智生誊抄,诸门人送宁波文珏斋据此手书上板。该本目录下,编者有这样的按语:“寄公诗文遗著甚夥,此刻之选,在于有益宗门,嘉惠后学。凡宗旨正大,能益人神智,发深省者,悉入此录”。

因这一年是乙卯年,故称之为“乙卯刻本”。该本是目前已知的唯一一部以单独印本形式发行的寄禅语录。

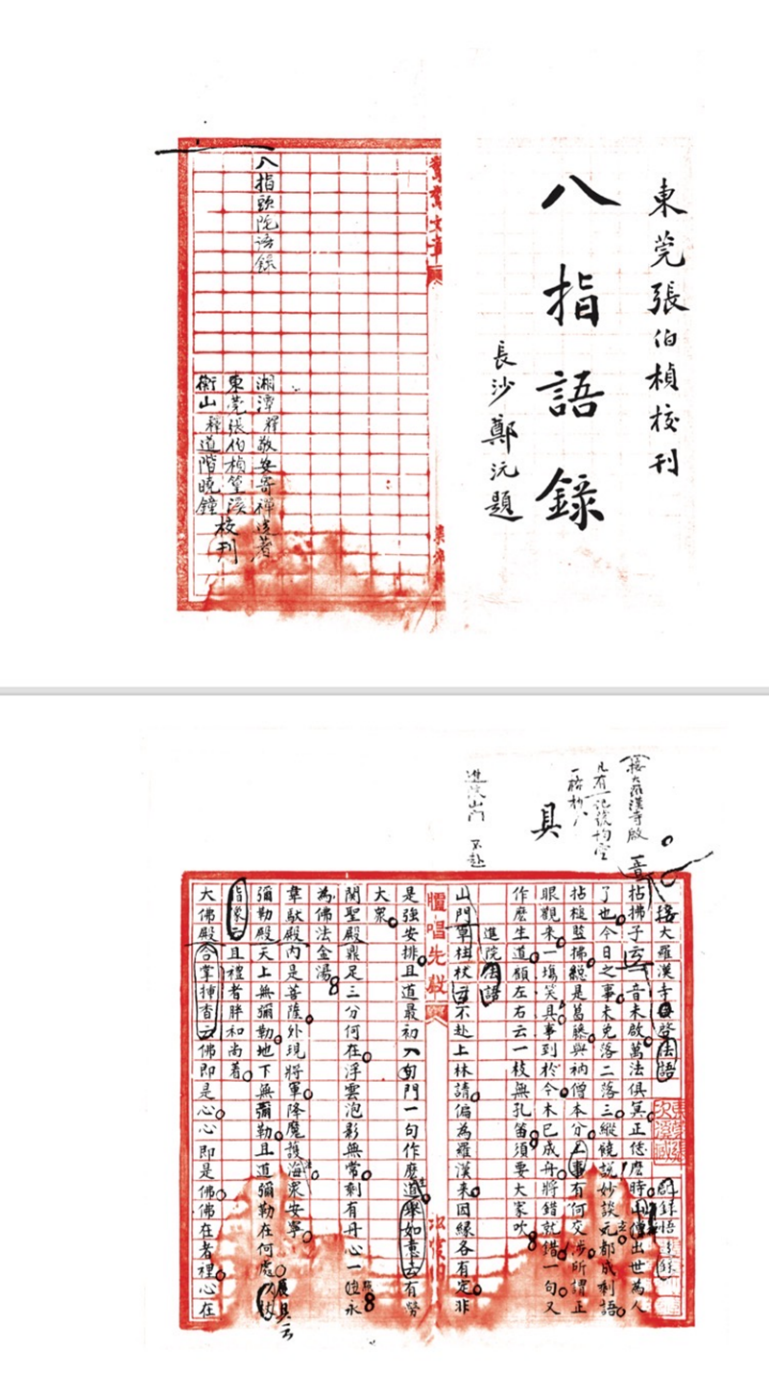

该本根据寄禅遗留的法语稿笺,按照法语类别整理编纂而成。共收录法语七十六道,另有信札三封、自撰塔铭一篇、诗五首、文二篇。该本主要收录了寄禅住持大罗汉寺、上封寺、天童寺期间的法语,其中天童寺之法语比重最多。2、《八指头陀语录》。不分卷。民国稿本。现收藏于复旦大学图书馆。该本是由悟透记录,张伯桢、道阶校定。由张伯桢之子张次溪收藏并于1948年作跋。故称之为“张氏稿本”。

该本共收录八十二道法语,用红格纸抄写,内有大量修改痕迹,且盖有“双峰寺”纸戳印记。从该本现存状况来看,并没有定稿。根据该本卷末张次溪的跋文可知,该本内容原拟为八指头陀诗文集之一部分。但不知何故,1919年刊印诗文集时并未将其纳入付梓。可能是考虑到“法语”之性质并不同于诗文,故不便收录。亦或是张伯桢与道阶计划另刊一部寄禅语录,所以做了大量的遴选工作,但最终并未圆满。该本遂由张氏后人一直收藏。

从内容上看,虽然该本与“乙卯刻本”有少量重复,但取舍明显不同。该本收录的法语以光绪十五年(1889)大罗汉寺晋院法语为始(这部分法语为孤本),至住持沩山密印寺终。可见,其选编主旨是凸显寄禅在南岳时期的说法情况。因道阶为寄禅弟子,早年曾大唱宗风于南岳。

“乙卯刻本”的内容则侧重于天童,所以“乙卯刻本”不可能是建立在“张氏稿本”之上的。道阶后主北京法源寺,而寄禅最后圆寂于法源。故“张氏稿本”很可能与“乙卯刻本”一样,都是以寄禅的法语稿笺为基础各自选编而成的。

值得一提的是,学界对于寄禅禅师的法脉情况一直模糊不清。此次发现的张氏稿本语录则解开了这一谜团。语录中,寄禅直言其得法本师贤楷和尚为临济宗第三十八世,故可知寄禅为临济宗第三十九世。

3、《天童八指头陀语录》。不分卷。刊于1922年《佛心丛刊》第一期内。该本前有谢绪璠于1914年所撰之序,故称之为“谢序本”。该本共收录法语三十道。

4、《八指头陀法语选录》。不分卷。连载于《湖南佛教居士林林刊》内。目前仅见连载三期,即:1936年第十五、十六、十七期。可能完整连载至少为六期。由空也选编,故称之为“空也本”。目前可见的这三期,共收录法语七十六道。其中有个别标题相较于“法舫本”要详细;有数道法语正文相较于“法舫本”有所节选。未曾得见的另外三期所连载的体量,应与这三期相仿,是故,完整的“空也本”收录法语的总数量可能在一百三十道左右。空也与道阶法缘殊胜,两人都是衡山籍,并且道阶是空也的传法本师,后将法源寺丈席传于空也。目前可见的空也选编的寄禅语录是从密印寺法语为起始,然后依次记录寄禅在天童及其他地方的法语。

需要说明的是,载于1936年《湖南佛教居士林林刊》第十五期中的标记为“三续”;载于第十六和第十七期的标记为“四续”“五续”。以此推之,在这之前,应有连载三次,分别为“首”、“续”、“二续”。另外,“五续”是否为完结篇,尚不确定。

5、《寄禅禅师语录》。两卷。刊于1932年《海潮音》第十三卷第十二期内。该本由法舫编,无序跋。故称之为“法舫本”。

该本是目前学界常见的语录。共收录法语一百六十二道,记载了寄禅住持大罗汉寺、上封寺、天童寺期间的开示法语,是现存寄禅语录诸版本中收录法语数量最多的。法舫自幼在北京法源寺义学读书,出家后又受戒于法源寺道阶。三十年代中在北京柏林寺弘法多年。

此本虽与“乙卯刻本”“张氏稿本”最终整理的数量不同,但三者均以寄禅住持大罗汉寺之法语为起始。值得思考的是,法舫虽然为道阶的戒子,但他对寄禅法语的选编思路却与道阶相异,其选录寄禅住天童期间的法语数量颇多。

基于现存语录的刻本、抄本和篇幅等原因,我们计划出版时,以古籍线装的形式整合为三册:1.《寄禅安禅师语录》(“乙卯刻本”)《八指头陀语录》(“谢序本”)合为第一册;2.《天童八指头陀语录》(“谢序本”)《八指头陀法语选录》(“谢序本”)合为第二册;3.《寄禅禅师语录》(“法舫本”)篇幅最多,归于第三册。

四、管中窥豹·语录选析

以上五种语录详细记载了寄禅禅师在湖南、浙江诸大丛林担任住持期间的大量开示,总数多达四百余道。其范围含:接启、上堂、小参、举古、起七、解七、结夏、解夏、结冬、示众、说戒、讲经、浴佛、上梁、开光、封龛、举火、塔铭、杂偈、书达,是一部十分难得的佛教史料,对了解清末民初的佛教史、灯录史、区域佛教史都有其意义。以下略举数条,以窥其貌。

1.“谢序本”之“南岳上封寺接启”条中,此道法语是寄禅住持衡阳罗汉院四年退居后,在南岳上封寺升座晋院时的法语。其中详细记载了山门、关帝殿、韦陀殿、大雄殿、祖师殿、伽蓝殿、观音殿、毗卢殿、岳神殿的法语。不仅让我们能够了解清末寺院升坐的说法次第,也能获悉当时南岳上封寺的建筑规模。

2.“法舫本”之“除夕”条中,禅师开示:“诸仁者,山僧今年十二月,奔走风尘,未曾休歇。敢道为人不自在,直是自在难为人。今值此天演竞争之世,不能闭门自守,欲图保教扶宗,必须兴学立校。”可见,禅师面对时代风气审时度势,认为佛教的前途在于教育。他身体力行,1908年被推举为僧教育会会长时,就曾开办有僧众小学与民众小学。

3.在“乙卯刻本”之《与吴少阶书》云:“贫道抵岳已十日矣。现居大善寺。日与数道人往岩边采荀蕨,以砂铛煮红米饭。啖之甚美,下视烟雾苍茫,不信有人间世也。惟念及故人,殊难释下于怀。南岳岩谷深邃,水石清丽,可以栖神,拟于天柱峰下,依柯葺宇,为终焉之计。”可见,寄禅对南岳衡山有着深厚的感情,内心希望终老于南岳,这与他在诗中“懒携瓶钵走天涯,岳顶还思着我家”的表现是一致的。

诸如此类,在寄禅的语录中不胜枚举。我们相信,《寄禅禅师语录汇编》的顺利出版,为深度研习和探究禅师思想的有心人提供了一个重要文本。值此湖南省佛教协会成立四十周年之际,我们也以此一瓣心香,深切缅怀这位曾为中国佛教做出了杰出贡献的祖师。

文/图 近闲