据木陈道忞禅师《北游集》记载,奉顺治皇帝之诏,木陈道忞禅师于顺治十六年九月赴京,说法万善殿。翌年五月辞京南还。《康熙会稽县志·人物》记载,顺治十七年(1660),顺治皇帝赐帑金500两,嘱道忞修葺云门寺雪峤禅师塔。顺治皇帝在给道忞禅师的御札中说:“锡杖还山,时萦远念。……朕每念法门,辄景先哲,知雪峤大师藏塔卓立云门,后学诸方应共瞻仰。比闻山界虽分,基址渐圯,恐年深人远,凌毁不堪虞,今特捐五百金,重为修治,虽未必足窣波之费,然经朕一回整葺,人必改观起敬,自不敢复杂行侵侮矣。”

来绍兴云门寻迹黄檗,做的功课是云门显圣寺,因为这里是隐元禅师向湛然圆澄禅师参学听经之地。来到显圣寺方了解到,云门寺,其实是个总称,包括云门寺主寺及多个副寺,如显圣寺、雍熙寺、寿圣寺等。后来主寺日渐衰落,各副寺就另立门户,别立为寺了。主寺云门寺,加上别立的四刹,称为“一山四寺”。

白云影里传心处

2024年5月12日,我们专程参访绍兴云门显圣寺。第二天,我们便加了一个项目——参访云门寺。看绍兴旅游官网的介绍,云门寺位于绍兴市柯桥区平水镇平江村,始建于东晋义熙三年(407),是我国历史最久的寺庙之一,也是浙东唐诗之路的重要节点。

云门寺位于会稽若耶溪畔,三面青山环抱,林泉秀美,环境清幽。一大早,我们离开居住的宾馆,用了不到一个小时车程,就到位于柯桥镇平江村185号的云门寺。只见黄墙黛瓦的山门殿上,挂着灰底金字的“云门古刹”寺额。山门联是:“白云影里传心处,流水声中选佛场。”短短十四字的对联,让人马上想到黄檗希运禅师的“传心法要”以及《五灯会元》里的“此是选佛场,心空及第归”。

步入山门,感觉寺院安宁静谧,只有两个工人在为大殿涂刷新漆。山墙上是“浙东唐诗之路”文字介绍。寮房有“王羲之像”“先贤陈老莲出家之寺”。寺后有一处小园,挂着“东晋书法家王献之洗砚池”的牌子,但因为“此系危房”,暂不接待参观。洗砚池小园的门联值得一观:“若耶一溪水,云门两个僧”。

陆游在《云门寿圣院记》中写到:“云门寺自晋唐以来名天下。父老言昔盛时,缭山并溪,楼塔重覆,依岩跨壑,金碧飞踊,居之者忘老,寓之者忘归。游观者累日乃遍,往往迷不得出。虽寺中人或旬月不得觌也。”从此可以看出当年之盛况。

募修云门寺疏碑

从寺院山门右侧的文保碑上得知,云门寺的《募修云门寺疏碑》,是“绍兴县重点文物保护单位”。进得寺来,发现这块《募修云门寺疏碑》就在洗砚池门口,但被护栏围起,还上了锁。

护栏旁边有一块文物介绍牌,上面写道:募修云门寺疏碑是绍兴县文物保护单位,该碑于明崇祯三年(1630)立。太湖石质。高1.48米,宽0.82米。碑文由王思任撰写,范允临行书。董其昌、陈继儒、董象蒙三人题跋。文中记述了云门寺的地理位置、秀丽风光及募修经过。此碑价值非同一般。碑上行文、书写及题跋者,皆为明代名人。

王思任(1547-1646),山阴(今绍兴)人,万历年间进士,曾任袁州推官,九江佥事。明亡后,因不愿事清自尽殉节,被称为明末爱国文学家。董象蒙系王思任的学生。

范允临(1558-1641),吴县(今属江苏)人,万历乙末进士,官至福建参议,工书画,著有《输廖馆集》。

董其昌(1558-1636)),华亭(今上海松江)人,万历进士,官至南京礼部尚书,是晚明著名书画家。

陈继儒(1558-1639),华亭人,工诗文,善书法,与董其昌为同乡好友。

《募修云门寺疏碑》,系王思任晚年所撰,语言锦秀,章法严谨。范允临的书法,秀气飘逸,与其他三则跋文相互辉映,珠联璧合,成为一方集文学、书法等于一体的罕见之碑。

云门寺的唐诗

据说,仅在《全唐诗》中,描写云门寺的诗作就有50多首。南朝诗人王籍一句“蝉燥林愈静,鸟鸣山更幽”,让云门寺千古传诵。

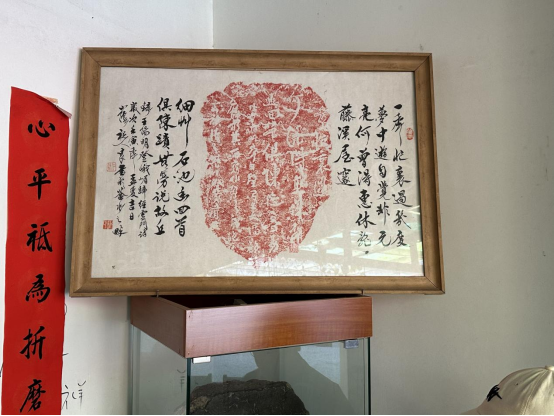

既然云门寺是“浙东唐诗之路的重要节点”,接下来要找的是“云门寺的唐诗”。但院子里、围墙上,遍寻而不得。这时,挂在寮房的一块朱砂拓片引起了我的注意。从这块镶在镜框里的拓片跋文得知,这是王阳明《登峨眉归趣云门》诗碑的残石拓片。而挂着这块拓片的房子里,堆满了“唐诗之路”的展板。

粗看这些展板足有十块之多,展板的标题是:浙东唐诗之路第一重镇——云门禅寺。这些与云门寺有关的唐诗,有元稹的《游云门》、王勃的《山亭夜宴》、李白的《送纪秀才游越》、白居易的《宿云门寺》、李商隐的《送灵澈上人还越》、杜牧的《念昔游三首》、宋之问的《忆云门》、萧翼的《答辩才探得招字》、灵一的《题僧院》、孙逖的《宿云门寺阁》等多首。

王阳明与云门寺

正在房内看云门唐诗展板,这时推门进来一位老师,彼此寒暄介绍后得知,这位老师姓丁,这些年一直致力云门文化挖掘,正在点校《云门志略》。丁老师告诉我,寺院住持不在,我们可一起喝茶,聊聊黄檗,聊聊云门。

丁老师说,这些云门唐诗,是搞活动时做的展板。除了这些唐诗之外,王阳明在云门留下至少三首诗作。前些年发现了一块残碑,拓片出来后,经与《云门志略》所收诗文对勘,发现是王阳明登临秦望峨眉归经云门寺时所作《登峨嵋归趣云门》诗,有“一年忙里过,几度梦中游。自觉非元亮,何从得惠休。”之句。

此外,《云门志略》还收录王阳明的一首《登秦望山》:“秦望独出万山雄,紫纡鸟道盘苍空。飞泉百道泻碧玉,翠壁千仞削古铜。……长啸归来景渐促,山鸟山花吟不足。夜深风雨过溪来,小榻寒灯卧僧屋。”

还有王阳明的《再登秦望宿云门僧舍诗》:“初冬风日佳,杖策登崔嵬。自予羈宦迹。久与山谷违。屈指廿七载,今兹复一来,沿溪寻往路,历历皆所怀……”王阳明诗前写有一段小序:“嘉靖甲申冬二十一日,再登秦望,自弘治戊午登后二十七年矣。将下适董萝石与二三子来,复坐久之,暮归同宿云门僧舍。”

《兰亭序》与云门寺

丁先生提供给我一个资料,上面有这样的介绍:云门寺始建于东晋义熙三年(407),距今已有1600多年历史了,为越中最悠久的古刹之一。据记载,晋代大书法家王献之(王羲之的第七个儿子)曾在云门隐居。云门寺本为王献之旧宅,有一天晚上,王献之看到屋顶上空出现一片五彩祥云,于是奏明皇帝舍宅为寺,晋安帝下诏赐号,将旧宅改建为云门寺。

“天下第一行书”王羲之《兰亭序》真迹,也曾长期保存在云门寺。这个真迹一直流传到王羲之的第七代孙——南朝智永和尚手里,智永和尚曾在云门寺临摹该贴30年,留下了几个在历史上非常有名的典故:一为退笔冢,二为铁门槛。临帖三十余年,智永用掉毛笔无数,所退笔头都收集在箩筐里,到最后装满了五只大箩筐,因而取名为“退笔冢”。因为书艺精湛,求墨宝者络绎不绝,把木门槛都踏破了,于是拿铁皮包裹门槛,谓之“铁门槛”。

那么,一直珍藏在云门寺的《兰亭序》为何突然消失?原来,智永和尚弟子众多,圆寂后把《兰亭序》传给其高足辩才和尚。辩才和尚经历了南朝、隋朝、唐朝等时期的交替,最后赶上了唐太宗李世民的“贞观之治”。唐太宗晚年酷爱书法,尤其追慕王羲之的《兰亭序》。后得知《兰亭序》真迹庋藏云门寺辩才和尚处,便三次召辩才进京献宝,史称“唐太宗三召辩才”。

宰相房玄龄见唐太宗求宝心切,便推荐萧翼去办。萧翼巧施计谋,假扮成山东书生,来云门寺跟辩才谈古论今,探讨书艺,取得辩才信任。辩才中计,竟把藏在房梁上的《兰亭序》拿下来给萧翼欣赏。萧翼抑制住内心的狂喜,故作平静,故意说是赝品,致使辩才放松了警惕,最后把墨宝成功骗到了手。得到《兰亭序》真迹的唐太宗赏赐房玄龄和萧翼。还赐了辩才和尚一笔钱,辩才和尚拿这笔钱在云门寺造了一座三层宝塔,后人称之为辩才塔。

云门古图上的辉煌

丁老师给我一份《康熙会稽县志》中云门寺图复印件,从图上可以看出,进入峡谷之后,首先看见的是一个写着“云门古刹”的石牌坊,道旁有著名的“辩才塔”“丽句亭”。辩才塔为唐太宗赐建,丽句亭亭内留有历代诗人留下的赞美云门的诗章。然后是“卓立云门”石牌坊、雪峤塔、五云山亭、火者塔然后走过五云桥到达云门寺的山门前面,寺前面还有一片枫林,从图中我们可以看出当时的云门寺有五进之多,有山门、天王殿、大雄宝殿、法堂、禅堂等主要殿堂。

比起过去的辉煌,眼前的云门寺显得寒素而平凡,但那远去的故事依然真实丰满,文韵悠悠,禅意漫漫……

内容来源:2025年10月23日《海峡都市报》“海都新闻”

作者:白撞雨