崇祯三年(1629年)三月二十七日,密云圆悟禅师从浙江金粟抵达黄檗山,正式担任黄檗住持。密云圆悟禅师的随行人员中,有他最杰出的弟子木陈道忞禅师。从此,木陈道忞成为福建黄檗僧团的正式一员。后来,木陈道忞成为顺治皇帝的国师,进宫说法,顺治帝赐号为弘觉禅师。

崇祯二年(1629年)八月,密云圆悟禅师从福建黄檗寺收到邀请函,决定接受黄檗寺住持之位,这件事的中介人是他的弟子、福清本地人费隐通容。第二年三月二十七日,密云圆悟禅师抵达黄檗山,正式升座担任住持。

跟随密云来黄檗

密云圆悟禅师的随行人员,按美国亚利桑那大学吴疆教授的考证,有密云和尚最杰出的弟子:木陈道忞(1596-1674)、石奇通贤(1594-1663)、牧云通门(1599-1671)和之后成为隐元禅师师父的费隐通容和尚。他们将在黄檗担任重要职务的寺庙管理工作。从此,木陈道忞等禅师,从浙江金粟的禅僧,成为福建黄檗僧团的正式一员。

木陈道忞禅师,俗姓林,广东潮州茶阳人。道忞禅师幼时即显宿慧,有一次,他读大慧宗杲禅师的语录,忽然回忆起前生云水参方的经过,历历象亲眼所见,于是便前往庐山开先寺,投到智明法师座下落发出家。智明法师知道木陈道忞禅师志在禅宗,于是为他举了赵州和尚勘台山婆子的公案,道忞禅师一听,言下便悟到了赵州和尚的意旨。

后来,因为他父母执意要他还俗,不得已,道忞禅师便回到家里完婚,不久生下一子。二十七岁的时候,道忞禅师又重新弃俗出家,从憨山德清禅师受具足戒。道忞禅师深知自己生死关头未破,脚跟不稳当,于是便辞别憨山禅师行脚游方。他虽然先后参礼过憨山清、黄檗有等禅门尊宿,但是,心中疑惑的还在。

后来,他听说密云圆悟禅师在金粟接众,道忞禅师就前往参礼。后来还是因为机缘不契,一无所得,于是又改投双径语风信禅师的座下。刚到双径,风信禅师便问:“你到过金粟吗?”道忞禅师道:“到过。”风信禅师又问:“问你话没有?”道忞禅师道:“不曾问。”风信禅师道:“你是不是怕挨打?”道忞禅师道:“不是啊,因为我总是找不到话题,还是请师父您给开示一个话头。”风信禅师于是给他开示法要。道忞禅师听了,心里头并不认可。于是,他又重新回到浙江金粟,礼谒密云圆悟禅师,并把他自己与风信禅师参问、向语风信禅师转借问头的经过告诉了密云圆悟禅师。密云圆悟禅师说道:“你吃饭,还要向别人借一张嘴吗?”道忞禅师一听,正要开口拟议,圆悟禅师拈起拄杖便是一顿打。道忞禅师终于在木棒之下开悟有省。

道忞禅师悟道后,继续留在密云圆悟禅师身边,充当侍者和书记,朝夕请益,长达十四年之久,期间来福建黄檗寺五个多月,尽得密云圆悟禅师的法旨,后来继承了天童法席。

释家裨史《北游集》

据黄檗山住持定明法师在2016年汉传佛教祖庭文化国际学术研讨会上所发布的论文——《性聪憨朴与清初北京禅学》介绍,顺治16年(1659),道忞禅师应顺治帝的诏请,北上京城,在内苑万善殿说法,顺治帝赐号为弘觉禅师。木陈道忞禅师离京时,留下了他的两个弟子旅庵、山晓在北京,并赐住持善果、隆安两大道场开堂说法。

在《天童弘觉禅师北游集》一书,详细记载了木陈道忞禅师和顺治帝之间机缘对话的交流内容,话题非常广泛,并不限于禅学的参究,还涉及禅宗的传承、历史,明末清初的禅门公案等等。同时还记载了顺治帝对明末以来江南禅门尊宿对天主教、基督教批判的认可态度。由于顺治帝倾心禅学,很多士人接触禅学,从性聪憨朴到玉琳通琇,再到木陈道忞,于内苑说法,在北京城形成了一股学禅之风。

《北游集》是木陈道忞禅师这次北游的日记。木陈道忞禅师俨然以江南遗民僧的领袖之身份,应召入京,第二年五月获准南还。《北游集》中所记,多为木陈禅师与顺治皇帝往来交谈的实录。令人不解的是,《北游集》刊成七十余载后,雍正帝降下严旨,直斥这部书“狂悖乖谬”,并指出这是木陈道忞禅师“凭空结撰”的。到了近代,陈垣先生在《汤若望与木陈忞》中对一些细节祥加考述,逐一驳正,明确了《北游集》的史料价值,再也没有听到什么不同声音。而且,从此之后,陈垣先生提出的“释家言有裨史乘”的深意,为学者所尊奉。

参访平阳寻故迹

中国嘉德2013年拍卖木陈道忞禅师墨迹“采药会须逢蓟子,问禅何处识庞翁”,落款“平阳忞”。钤印“弘觉禅师之印”“道忞之印”。

拍卖公司“作者简介”写道:道忞,明末清初诗人、禅师。字木陈,号山翁,晚号梦隐。潮阳(今属广东)林氏。甫冠,弃诸生,薙染于匡庐开先若昧智明,受具于憨山德清,得法于天童密云圆悟。继席三载,退居慈邑五磊,迁台州广润、越州大能仁寺、吴兴道场、扬州净慧、青州法度、兴化龙珠等。

顺治十六年(1659),世祖征至京,问法万善殿,赐号“弘觉禅师”。寻辞南还,习静嘉兴金粟,营建会稽平阳。有《诸会语录》及《北游集》《禅灯世谱》《布水台集》《百城集》等。

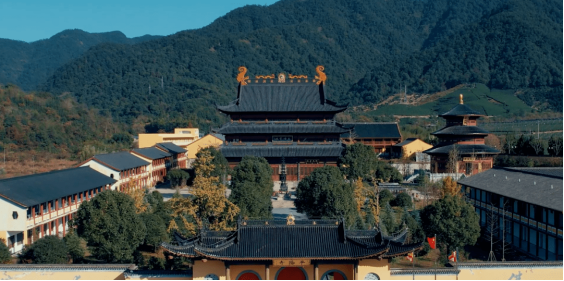

这里所说“营建会稽平阳”,就是建造绍兴平阳寺。2024年5月13日,在绍兴文史与禅文化研究专家丁先生带领下,我们来到位于绍兴县平水镇平阳村化鹿山下的平阳寺。丁先生说,据史料记载,晋葛玄学道于此山,相传所隐桐几化成白鹿,故名化鹿山。其东有陶山,因南朝齐梁间道教思想家陶弘景隐居于此而名。这里,不仅是越国的萌发之地,也是道教久负盛名的洞天福地之一,李白、白居易、元稹、孟浩然、王安石、朱熹、陆游、刘伯温等不少名人都曾在这里留下访幽探胜的身影。

康熙四年(1665),木陈道忞禅师至化鹿山下,在兴福观遗址上建寺,初名兴福平阳寺,开立了平阳堂。至康熙七年(1668),已建阁七楹,道忞禅师自题联曰:莽傅积翠,法南老之归休,楼建七楹,檐高八尺,草鞋不用袈裟裹,赢得闻眠白昼,掠汉还怜红日速;锡指天台,师悟翁之勇退,蓝拖千嶂,月浸一溪,木杓懒将赤手提,从教纵目云霄,卷帘长把好山呼。

据《康熙会稽县志·图·平阳寺》记载:平阳寺六进,占地近百亩,建筑面积二万余平方米。在其鼎盛时期,有地产两千余亩,至清末,仍有僧百余。《康熙会稽县志·祠祀志》记载:“平阳兴福寺,在黄龙、化鹿诸山之中。相传平阳道观废基,群峰错黛,碧涧环流,真仙佛幽胜之居。观久废,无事迹可考。康熙七年,弘觉禅师道忞建阁七楹,藏世祖章皇帝所赐御书于其上,因阁建殿,遂为宇内望刹。”

三百多年来,藏经楼一尘不染,使平阳禅刹多了一份传奇色彩。康熙四十四年(1705),康熙南巡至浙江时,赐平阳寺额为“传灯寺”,并题“名香清梵”之额。康熙五十二年(1713),又赐御书《金刚经》一部。乾隆五十二年(1787),颁赐大云、轮祷经。

世传平阳寺藏有道忞禅师血书《法华经》,康熙南巡时赐田黄钵、僧袈各一,号称“平阳三宝”。1941年“三宝”移至天台国清寺收藏。

京城说法万善殿

顺治十六年(1659),世祖征道忞禅师至京,问法于万善殿,道忞禅师将诗、艺、禅融会,把儒释与政治融合。顺治皇帝对道忞禅师说:“愿老和尚勿以天子视朕,当如门弟子旅庵相待。”顺治皇帝欣赏道忞禅师的书法,他说:“朕极喜老和尚书法。”誉其“字画圆劲,笔笔中锋,不落书家时套。”后来在新修德寿寺时,特意要道忞撰文并书丹篆额。

有一天,顺治皇帝问道忞禅师:“先老和尚(道忞的本师密云圆悟禅师)与雪峤大师(密云圆悟禅师的法兄)书法孰优?”道忞禅师说:“先师学力既到,天分不如。雪大师天资极高,学力稍欠。故雪师少结构,先师乏生动,互有短长也。先师常语忞曰:‘老僧半生务作,运个生硬手腕,东涂西抹,有甚好字,亏我胆大尔。’”顺治皇帝说:“此正先老和尚所以善书也,挥毫时若不胆大,则心手不能相忘,到底欠于圆活。”

道忞禅师自顺治十六年九月赴京,至十七年五月告辞南还。离京时,顺治皇帝赐以书画,并请其留下弟子本月、本晰住持善果、隆安两寺。道忞禅师离去后,顺治皇帝念念不忘,当年就两次遣官专程探问,是冬又书唐岑参诗以赐:“洞房昨夜春风起,遥忆美人湘江水。枕上片时春梦中,行尽江南数千里。”二人相知之情跃然纸上。

《康熙会稽县志·人物》记载,顺治十七年(1660),顺治皇帝赐帑金500两,嘱道忞修葺云门寺雪峤禅师塔。顺治皇帝在给道忞禅师的御札中说:“锡杖还山,时萦远念。……朕每念法门,辄景先哲,知雪峤大师藏塔卓立云门,后学诸方应共瞻仰。比闻山界虽分,基址渐圯,恐年深人远,凌毁不堪虞,今特捐五百金,重为修治,虽未必足窣波之费,然经朕一回整葺,人必改观起敬,自不敢复杂行侵侮矣。”

丁先生说,道忞禅师在云门寺完成修葺雪峤禅师塔之后,一个恰当的机缘,让禅师得遇平阳这块风水宝地,建构平阳堂,成为他的归宿。

陈垣笔下道忞与诗文之中平阳

道忞禅师天赋极高,望重朝野,他对自己的学识也非常自负。陈垣先生在《汤若望与木陈道忞》一文中写道:“惟木陈词锋,富排斥力,每有谭论,不问老辈同辈后辈,皆有微词。如谓雪峤信作诗写字,成得甚么;湛然澄堠卒出身,一丁不识;汉月藏师心自用,凿空见奇;觉浪盛下笔千言,稍欠精练;熊开元胸次未能洒然;达如不善用心;玉林上堂犹仍时套;写真头戴青帽,不合体制等皆是。”

陈垣在评价顺治皇帝与道忞禅师的交流时写道:“逸兴湍飞,豪情逦迤。苟非心有同契,何能津津乐道如此。”

道忞禅师在顺治朝备受礼遇,但到了雍正朝,却受到了责难,其《北游集》被禁止和焚毁。雍正对其书中记载的顺治皇帝事迹,大为谴责说:“《北游集》六卷,则乖谬之语,不堪观阅,……又如纪述世祖谕云:‘愿老和尚勿以天子视朕,当如门弟子旅庵相待’,此等尤为妄诞。”并历数道忞禅师数种“劣行”。因过多涉及宫廷大内之事,透露道忞对顺治的影响等,被雍正指为 “无知妄人”。不仅如此,还对其门徒实行管制,平阳寺失去了雍正朝廷之宠,香火一度微弱。

雍正八年,进士余懋棅《秋夜宿平阳寺》诗云:“寥寂僧房客到稀,林风徐动铎声微。泉分竹枧纡还直,鸟候斋钟停复飞。宝翰尚腾奎壁气,玉函久静虎狼机。只愁慧远无消息,枉向陶公叩夕扉。”失宠的平阳寺是那样的萧疏和冷寂。虽然雍正之后,平阳寺元气得到恢复,但已无昨日之盛。

作为一时盛名的大寺,平阳仍是名人雅士和僧侣向往之处,小云栖寺住持释彻凡夜宿平阳,作下《宿传灯寺》一诗:雪后看山过化城,肩舆三十里溪行。松门冻合千峰翠,樵径烟通一磬声。扶月入帘梅影瘦,打斋供客笋香清。今宵分借维摩榻,卧听流泉绕槛鸣。

晚清大儒越缦堂李慈铭,带着家人游历平阳寺,写下《偕孙子九游化山传灯寺》一诗:二百年来选佛场,呗音犹自祝章皇。松迎峰势排空待,云逐钟声过岒忙。盛世道林容讲席,名山玄奘有经房。迎师访道新朝事,亲听阇黎话夕阳。

平阳寺右《重修平阳寺大殿募疏》碑一方,碑文收入毛奇龄《西河合集》一书。道忞禅师曾先后在宁波天童寺、灵峰寺,绍兴云门寺、大能仁寺,台州广润寺,湖州护圣万寿寺,青州法庆寺等驻锡。康熙十三年(1674)圆寂,世寿七十有九。其坐化陶缸和“平阳开山第一代敕封弘觉国师之塔”,就在平阳。他的《北游集》《布水台》《弘觉禅师语录》,被收入清初御制《大藏经》,其诗词在清代文坛占有重要地位,黄宗羲、钱谦益、吴梅村都对其有很高评价。

平阳寺的石涛

清代大画家石涛,让人们对平阳寺多了一个认知。石涛,又号原济。“原”即“元”,是道忞禅师所拟平阳一系28字的“元字辈”。道忞禅师圆寂后,传弟子本昼,本昼传师弟本月,而本月(旅庵)正是石涛的本师。

康熙元年(1662),石涛拜本月为师。大约在康熙六年,石涛开始在自己的书画作品上落款“善果月之子,天童道忞之孙原济”款或钤相同内容的印章。石涛这样做,是有意表明自己临济正宗的师承关系,康熙就曾当面称赞石涛,说他得道忞之真传,这是平阳寺重要的一页,也是易被人忽略的地方。

古刹得重光

世事如云,无常迅速,平阳寺曾经历繁华,也一度寂寞。1951年,寺院停止所有活动,房屋改建为茶广,寺内所有经书文物全部散失。1956年,台风卷席平阳寺,仅存藏经楼及侧厢数间。1958年大炼钢铁时,寺内千人锅及铸有经文重约三吨的大钟遭毁。从1988年开始,有热心居士发起劝募,重修藏经楼并移作大殿之用,重塑佛像,购置供具,平阳寺得以复兴。1992年,绍兴县政府批准平阳禅寺为对外开放寺院。之后,绍兴市政府将平阳寺列入会稽风景旅游区重大开发专案,于2008年恢复以往建筑规模。

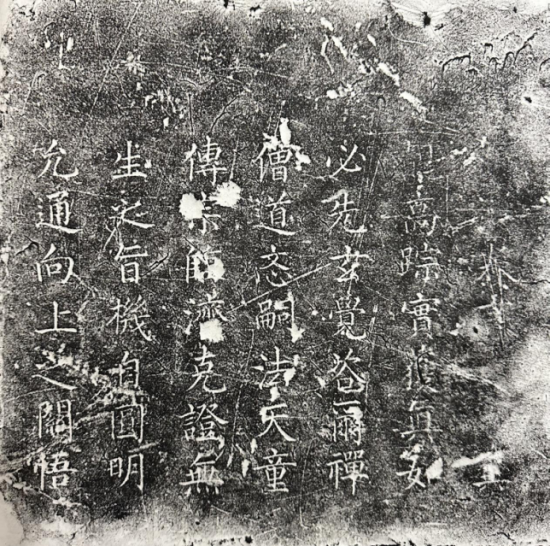

在参观平阳寺大殿时,看到了刚刚出土的残石碑。碑铭为木陈道忞禅师的亲题:“……大师之塔,……道忞立石”。这也许是盛世之缘,让我们在平阳古刹看到了平阳开祖的真迹,得以将思绪飘向遥远的过去……

内容来源:2025年10月16日《海峡都市报》“海都新闻”

作者:白撞雨